最近我看了《武训传》这部 1951 年的电影,再对比黑泽明的《七武士》,这两部电影都上映于 1950 年代,通过对比两部电影,剖析中日文明在地理、政治、文化与社会心理等方面的深层差异,揭示中国“内斗”与日本“外侵”背后的文明动能与历史宿命。

引言

1951 年,中国拍出了 《武训传》 ;1954 年,日本拍出了 《七武士》 。两部电影几乎在同一时代诞生,一个讲述乞丐办学的故事,一个描绘浪人赴死的传奇。前者强调忍耐与善意,后者突出行动与牺牲。它们都在二战后亚洲的动荡背景下,思考人在崩溃时代中的信念选择,却给出了截然不同的答案。这不仅是艺术的分歧,更是文明的分野。

地理决定论:封闭与匮乏的两种命运

中国是一个自然地理封闭的盆地,四周被山海高原环绕,可耕地集中于黄河、长江流域。这样的地理环境造就了“易守难攻”的文明特性,农业足以养活人口,却难以支撑对外扩张。因此,中国历史的主线是“守成”而非“征伐”。

与之相对,日本作为岛国,多山且资源贫乏,外贸与掠夺成为其生存方式。“向外取”几乎成为地理本能,生存焦虑塑造了进取文化,对外扩张成为民族动能的出口。

这种地理差异,决定了中国文明趋于“内部稳态”,而日本文明则形成“外部竞争”的格局。

政治结构:中央集权与竞争分权

地理环境影响了政治结构。中国两千年的皇权体制,以“防乱”为最高政治目标,“乱”比“弱”更可怕。所有政治能量都被导向内部控制与秩序维系,农民起义、文字狱、政治运动等内部震荡成为历史常态。

日本则长期处于分权状态。战国时代的割据竞争带来生存压力与创新动力,明治维新后,这种竞争被国家吸收为“民族竞争”,从内部纷争转化为对外扩张。

因此,中国的政治能量在内部循环,日本的政治能量则向外爆发。

文化逻辑:儒家伦理与武士道信仰

文化层面上,儒家文化强调秩序、礼仪与道德修身,理想人格是“温良恭俭让”,而非“敢死敢为”。“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”,体现的是以生存、修身为德的智慧。

日本的武士道则崇尚“名誉高于生命”。“武士道とは死ぬことと見つけたり”——死亡不是失败,而是使命的完成。这种文化心理让日本人形成了“行动信仰”,不论成败,只问是否尽忠。

中国重“仁义”,日本重“责任”;中国求“和”,日本求“决断”。两者都讲“道”,但方向完全相反。

社会心理:秩序焦虑与生存焦虑

社会心理层面,中国社会最怕乱,日本社会最怕弱。由此:

- 中国通过“整风”“清洗”“运动”维系秩序;

- 日本通过“维新”“扩张”“征服”追求力量。

这两种心理都源自集体的不安全感:一个怕失控,一个怕落后。中国通过“内部斗争”释放压力,日本则通过“外部战争”寻找意义。

中国的革命是“自我更新的灾难”,日本的战争则是“他人毁灭的代价”。

文明后果:自毁与外毁

在上述多重因素作用下,中日文明分别走向了不同的历史结局。

| 国家 | 动能方向 | 典型事件 | 结果 | 历史教训 |

|---|---|---|---|---|

| 中国 | 内向性(自我撕裂) | 太平天国、义和团、大跃进、文革 | 文明断层、信任崩塌 | 理想主义加集权 = 灾难 |

| 日本 | 外向性(对外扩张) | 明治维新、侵华、太平洋战争 | 他国毁灭、自身覆亡 | 行动崇拜失衡 = 灾难 |

一个文明在秩序中自毁,一个文明在野心中灭亡。历史的讽刺在于,他们都在试图“拯救自己”,却都被自身的文化逻辑所囚禁。

艺术镜像:从《武训传》到《七武士》

电影往往比历史更能揭露文明的潜意识。《武训传》和《七武士》正是这种潜意识的镜像。

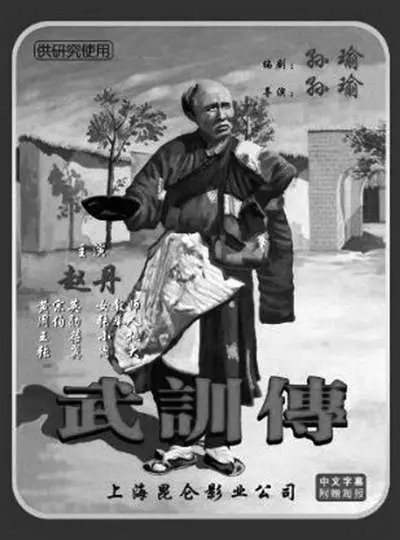

《武训传》:被时代吞噬的善良

武训,一个靠乞讨筹钱办学的民间教育者,相信知识能救人,善意能改变世界。但他不革命、不斗争,只修己度人。在政治狂热的年代,这种“非政治的善”成了原罪。电影上映后遭到批判,武训被指“麻痹群众”“宣扬忍耐”。

他的悲剧不仅是个人的不幸,更是一个文明不再相信“温柔的力量”的象征。当社会只认可“斗争式正义”,善良就成了最危险的立场。

《七武士》:行动即意义的信仰

黑泽明笔下的七名浪人,明知无利可图、九死一生,仍选择出战。他们的行为不是理性的,而是信仰的。

“所谓武士道,就是随时准备去死。”

四人战死,他们的死被拍得庄严而宁静。这不是悲剧,而是“完成”。那种接受命运的平静,是日本文化中“物哀”之美的体现。

结尾处,幸存的武士望着田间劳作的农民,说出那句:

“胜利的,不是我们,而是农民。”

这是对历史的清醒,也是对命运的顺从。个体被共同体吸收,英雄被集体秩序吞噬——正是日本社会“牺牲即秩序”的隐喻。

《武训传》与《七武士》的文明对照

在电影层面,两部作品展现了中日文明的精神分野。

| 电影 | 国家 | 主角精神 | 社会态度 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|

| 《武训传》 | 中国 | 忍耐、善良、道德自省 | 被批判、被压抑 | 内向的理想主义与道德孤立 |

| 《七武士》 | 日本 | 勇敢、牺牲、行动信仰 | 被赞颂、被传承 | 外向的责任伦理与悲壮宿命 |

一个讲“做好事的人被否定”,一个讲“赴死的人被纪念”。这就是文明心理的分水岭:一个崇尚温和,一个崇尚行动;一个沉思,一个冲动。

结语:苟全与赴死之间

中国的悲剧在于温良的善被视为软弱,日本的悲剧在于勇敢的行动被体制利用。武训的善,孤独到无人理解;武士的勇,崇高到被神化。

一个文明把“活着”视为智慧,另一个文明把“死去”视为荣耀。而真正成熟的文明,应当能在活着的善意与行动的勇气之间取得平衡。

或许人类真正需要的,不是更勇敢的武士,也不是更悲悯的武训,而是能让善良与勇气同时存在的理性社会。

总结

本文通过对比《武训传》和《七武士》,从地理、政治、文化、社会心理等多维度剖析了中日文明的深层差异。中国文明倾向于内部秩序与自我撕裂,日本文明则以外部扩张与行动信仰为核心。两种文明各有悲剧根源,唯有在善良与勇气之间取得平衡,才能走向真正的成熟。

参考文献

- 山本常朝,《叶隐闻书》,1716

- 诸葛亮,《出师表》

- 史景迁,《太平天国的幽灵》,生活·读书·新知三联书店,2012

- 黑泽明,《七武士》,1954

- 《武训传》,1951

- 黄仁宇,《万历十五年》,生活·读书·新知三联书店,1982

- 司马辽太郎,《坂上之云》,文艺春秋社,1971

- 张英进,《中国电影与国家意识》,牛津大学出版社,1999