“君子不器,但君子也应善器。”

—— 从孔子到开源,我们仍在追问:技术之‘术’,能否成为文明之‘道’?

引言

孔子是中国思想史上绕不开的名字。他的“礼治”奠定了秩序,也让创新变得谨慎。

进入 21 世纪,我们谈论“开源”“AI”“云原生”,其实仍然受制于这种古老的文化惯性。

本文不仅关注历史与技术,更关注中国文化如何影响了我们今天的制度、创新和技术气质。更重要的是:我们是否还能重新找回一种“有温度的理性”。

在接下来的内容中,将从儒家思想、技术观念、科学传统、制度演变、开源文化等多个维度,探讨中国式创新的困境与出路。

儒家思想与社会秩序的代价

为了理解中国技术文化的根源,首先需要回顾儒家思想对社会秩序的深远影响。

孔子强调“君君、臣臣、父父、子子”,讲名分、讲秩序。这种礼治思想确实维持了社会稳定,但也带来了一种“秩序高于创新”的文化基因。

下图展示了儒家思想对社会结构的影响:

从那时起,“士”是高贵的,“工”是实用的。知识与权力绑在一起,技术与劳动被边缘化。

“君子不器”:文化上的技术轻视

“君子不器”原意是“不应拘泥于一技之长”,但后人常将其理解为“技艺不重要”。

下表对“道”“术”“器”三者的含义与社会地位进行了梳理,有必要明确“道”“术”“器”的社会分层:

| 概念 | 含义 | 社会地位 |

|---|---|---|

| 道 | 政治、天理、礼义 | 高 |

| 术 | 技艺、方法、实践 | 低 |

| 器 | 工具、技术、器物 | 更低 |

结果是:思想高于实践,身份高于能力。 这也解释了为何中国古代有无数聪明人,却少有科学体系。

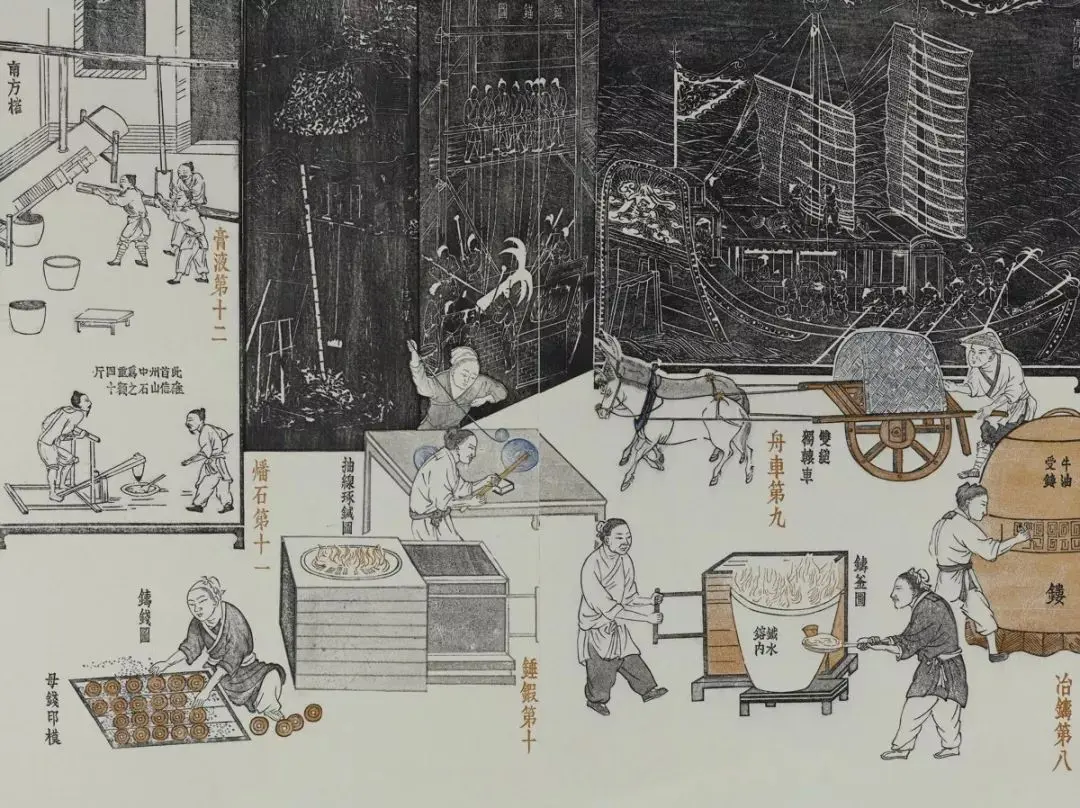

被遗忘的科学者:从蔡伦到宋应星

中国古代并不缺乏科学天才,但他们的社会地位却长期被边缘化。

例如:

- 蔡伦发明造纸术;

- 张衡制造地动仪;

- 祖冲之计算圆周率;

- 沈括发现地磁偏角;

- 宋应星著《天工开物》。

然而,这些名字往往被当作“手艺人”,不是“思想家”,也不是“士”。

“凡造化之功,非天独成,必人以成之。” ——《天工开物·序》

“格物致知”的误读与重生

“格物致知”原意是“研究事物、获得知识”,但宋代朱熹将其解释为“格天理以修心性”,科学探究被替换成道德修炼。

下图梳理了“格物致知”思想的历史演变:

丁肇中曾指出:

“探察事物而得到知识,是科学的根本,也是民族进步的根本。”

制度化的缺席:从科举到科研

儒家文化让中国的知识体系高度组织化,却也失去了开放性。科举制度确立了教育公平,却同时关闭了思想多样性。“读书—做官”成为唯一上升通道,而“实验—失败—再实验”的科学路径从未制度化。

从科举到科研,我们两千年来都在完善考试,却还没学会真正鼓励创新。制度筛选最会应试的人,却未必留下最会创造的人。

近代以来,这种结构在科研体系中仍有回响:

- 论文指标重于原创探索;

- 行政审批压过学术自治;

- 奖项与头衔取代实验与验证。

科学的“格物致知”,再次让位于体制的“致理致仕”。

道与术:技术的组织困境

常见现象包括:

- 基础架构被视为“成本中心”;

- 技术部门被视为“支持”,难以决定方向;

- “懂技术的人”常被排除在战略之外。

这其实是“道”和“术”再次分裂,管理者代表“道”,技术人员代表“术”。而在优秀的科技组织(如 Google、OpenAI)中,技术就是文化,道与术合一。

开源文化:现代“格物致知”的复兴

开源不是反叛体制,而是用制度化的方式实现自由。

开源不是工具,而是一种文化哲学。它强调:开放、共享、透明、自治。在开源社区里,每一次 Commit 都是一种“格物”;每一次 Review 都是一种“致知”;每一次协作,都是知识共同体的重建。

下图对比了封建文化与开源文化的核心特征:

开源让“格物致知”成为现实:每一次 Commit 都是探究世界的一步。

个人理解:在传统与现代之间的文化反思

作为长期在开源社区工作的技术布道者,我体会最深的是:文化往往比技术更难改变。

技术人常被视为“执行层”,而非“创造者”;“道尊术卑”的思维仍在企业和组织文化中延续。许多公司仍把技术视作“工具人”,但真正的技术文化,应该是“共创的”。

新一代工程师正在用行动证明:他们在“协作中理解世界”,在“分享中重建知识”。

开源的困境:中国式难题

中国开源生态虽然发展迅猛,但在实践中仍面临一系列结构性挑战。这些问题不仅影响社区的可持续发展,也制约了创新氛围的形成。

具体来看,主要困境包括:

- “形式开源”:项目虽然对外开源,但治理结构封闭,核心贡献者多为内部成员,跨组织协作和外部贡献有限。

- 激励机制不足:工程师的开源贡献缺乏有效认可与激励,导致社区参与度和活力不高。

- “KPI 式开源”:部分企业将开源作为营销手段或业绩考核指标,重“数量”轻“质量”,忽视了社区建设和技术沉淀。

- 商业与开源的张力:商业利益与开源精神存在冲突,部分企业更关注商业回报,忽略了社区生态的健康发展。

- 信任与认同危机:有的企业将开源视为对用户的“施舍”,而部分用户则把开源当作“白嫖”资源,缺乏制度化的信任与共识。

这些挑战的根源,并不在于技术本身,而在于文化与制度。要让开源真正成为创新的土壤,亟需建立起基于信任、激励和协作的健康生态体系。

重新激活“格物致知”:让技术成为文化

从文字到代码,我们其实一直在做同一件事——用理性去理解世界。

在云原生与 AI 时代,“器”不再只是工具,而是思想的延伸。真正的“君子”,不是不器,而是“善器”。

未来的中国技术文化,应当兼容三者:

- 传统伦理的智慧;

- 科学理性的精神;

- 开源协作的制度。

当“道”与“术”重合,当“器”承载思想,我们或许才能迎来真正的文化复兴。

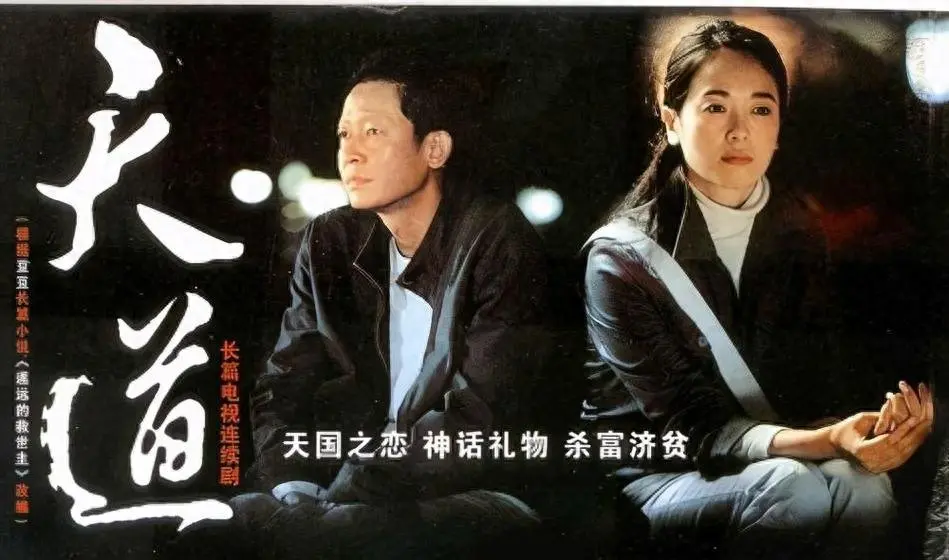

文化镜像与影视反思

“理性也会制造不理性的机器。” —— 阿多诺,《启蒙辩证法》

在理解“道与术”的张力时,中国的影视创作提供了文化对照。

| 类型 | 代表作品 | 文化内核 |

|---|---|---|

| 权谋叙事 | 《琅琊榜》《大明王朝 1566》《庆余年》《藏海传》 | 权力高于理性,制度困于人治 |

| 思辨叙事 | 《天道》《觉醒年代》《大国重器》 | 理性挑战传统,制度重塑文化 |

权谋剧(如《琅琊榜》《大明王朝 1566》《庆余年》《 藏海传 》)展现了“权力高于理性”的文化逻辑,技术与知识依旧是权力的附庸;而新剧(如《觉醒年代》《天道》)则让“科学与理性”成为主角。

《 天道 》是一部值得反复思考的剧。它看似讲商战,其实是理性与人情的冲突。丁元英代表的是一种“规则驱动”的文明,但当理性过冷,也会让世界失去温度。丁元英用逻辑解构人情社会,验证规则是否能替代关系。他既是资本操盘手,也是文化“程序员”。

正如开源文化也有其多面性:

开源文化与《天道》一样,是对封建文化的反叛,但它同样存在灰色地带:

- 治理权集中;

- 技术精英垄断;

- 社区劳动被资本化;

- 全球标准存在文化偏差。

真正的理性社会,不是去权力化,而是让权力透明化。理性需要温度,制度需要文化。当我们学会在规则中保留人性,在协作中尊重多样,“道与术”的裂隙,也许就能弥合。

理性能驯化混乱,但也可能消耗人性。我们需要的不是“彻底理性”,而是“带着温度的理性”。

理性之外:让技术与文化重新握手

在讨论开源、理性、制度时,常常默认那是“西方的东西”。但理性如果太冷,也会变成另一种极端。

中国文化里其实有一个很宝贵的思想:凡事讲平衡。不走极端,不盲从,也不自卑。这种思维,恰恰可以为现代科技带来新的温度。

下表总结了我们需要的平衡:

| 我们需要的平衡 | 表达 |

|---|---|

| 规则与人情 | 制度要合理,也要有人味 |

| 效率与幸福 | 技术要高效,也要让人幸福 |

| 理性与共情 | 决策要逻辑,也要理解他人 |

下图展示了中西文化在科技创新中的融合:

“我们不是要照搬谁的体系,也不是要回到过去。我们要做的,是让理性有温度,让技术有灵魂。”

中国开源年会 2025

我将作为 COSCon’25 中国开源年会 · 云原生开源分论坛 的出品人,诚邀来自云原生社区的开发者、布道师、架构师和开源贡献者参与本次盛会。

- 大会时间:2025 年 12 月 6–7 日

- 地点:北京(线下大会)

- 征稿截止:2025 年 11 月 9 日

- 主题方向:Kubernetes · Service Mesh · AI 原生基础设施 · 开源创新实践

如果你在云原生、服务网格、AI Infra 或开源社区建设方面有经验、有故事,欢迎你提交议题或直接联系我,共同打造一场代表中国云原生精神的开源盛会!

立即行动:直接 与我联系 。

让我们在 COSCon’25 相见,共创中国云原生的开源未来!

总结

本文从儒家礼治到开源协作,梳理了两千年制度文化如何塑造中国的技术与创新精神。中国式创新的困境,既有历史的惯性,也有现实的挑战。未来,唯有将传统智慧、科学理性与开源协作有机融合,才能激活属于我们的创新文化,让技术真正成为文明之“道”。