《红楼梦》作者曹雪芹与脂砚斋的批注互动,恰如今日大语言模型与提示工程师的协作。持续反馈与多轮优化,是人机共创与 AI 训练的核心。

现在互联网上充斥着大量对中国古典名著《红楼梦》的解读和批注,这些批注往往是对曹雪芹原作的补充和解释,而且还出现了不同的派别,比如索隐派、考据派、艺术派等。但是我就想《红楼梦》这一千古奇书的创作,是否可以类比为现代大语言模型与提示工程师之间的协作?今天我就用《红楼梦》的创作实例为基础,逐一展开这一类比,并结合现代 AI 模型训练、评估、调试的术语予以阐释。

引言

《红楼梦》(又名《石头记》)的创作过程中,作者曹雪芹与批注者脂砚斋之间形成了独特的互动关系,被后人称作“一芹一脂”。曹雪芹潜心撰写小说正文,脂砚斋则及时批注、评论,双方仿佛在进行一场跨越纸面的对话。这种作者与批注者的协作关系,令人联想到现代大语言模型(LLM, Large Language Model)与人类提示词工程师(Prompt Engineer)之间的人机协作。

| 《红楼梦》创作 | 现代 AI 场景 | 主要职责/作用 |

|---|---|---|

| 曹雪芹 | 大语言模型(LLM) | 持续生成文本、内容创作 |

| 脂砚斋 | 提示工程师/数据标注者 | 设计提示、批注反馈、质量评估 |

| 批注本 | 多轮对话日志 | 记录交互、反馈与优化过程 |

在本文中,我们将以《红楼梦》的创作实例为基础,逐一展开这一类比,并结合现代 AI 模型训练、评估、调试的术语予以阐释。

曹雪芹:持续生成文本的“大语言模型”

曹雪芹在创作《红楼梦》过程中扮演了内容生成器的角色。他一方面有着宏大的构思和深厚的文学积淀,能够如同大语言模型那样持续不断地输出小说文本;另一方面,他的创作并非一蹴而就,而是边写边修改、逐步完善。这种递进式创作过程类似于大语言模型通过多轮生成逐步完善答案的过程。

曹雪芹每写出新的回目,实际上都可以视作模型产生了一段新输出,等待“用户”(脂砚斋等读者)的反馈。正如 LLM 需要海量语料预训练,曹雪芹的才情和生活阅历是其“预训练模型”的基础,而每次动笔成章则是模型在推理阶段生成内容。

脂砚斋:提示词工程师与反馈标注者

脂砚斋在《红楼梦》创作中发挥了实时批评和指导的作用,犹如现代提示词工程师(Prompt Engineer)加数据标注者的结合。他阅读曹雪芹写出的草稿(模型输出),在旁以朱笔批注,或赞扬精彩之处以增强模型信心,或指出问题和漏洞以促使修改。

例如,脂砚斋常在回目空白处或段落边缘批语“妙!”以称赞某段描写出色,这相当于在对话中给予模型正向反馈,强化其继续保持这类风格。而针对情节的发展,脂砚斋也会提出疑问或建议,相当于提示词设计,引导作者调整接下来的走向。

脂砚斋的批注有时直接对剧情走向施加影响,如第十三回关于秦可卿之死的争议情节中,他以批语形式建议删改:“因命芹溪删去‘遗簪’、‘更衣’诸文,是以此回只十页,删去天香楼一节,少去四五页也”。这意味着脂砚斋提出了明确的修改意见,要求作者曹雪芹删去大篇幅情节。曹雪芹采纳了这一反馈,使原本十四五页长的章节被缩减为十页,可见批注者提出了决定性的意见,深度介入了情节取舍。

这种过程就如同提示词工程师在评估模型输出后,发现不妥之处,调整提示或加入约束,引导模型纠正错误、优化内容。

脂砚斋不仅提出修改意见,也扮演质量评估者的角色,相当于对模型输出进行打分或注解的人类标注者。在现代 AI 训练中,常有人类标注者对模型的回答进行评价(如打分优劣、指出错误),然后将这些人类反馈用于训练模型的奖励模型或者微调参数。脂砚斋的批语正是这样的“人类反馈”:好的地方他标注以示肯定,不当之处他严厉批评甚至要求删改。这些批注在当时直接提供给“模型”(曹雪芹)参考,犹如将评价结果即时反馈给模型调整输出。

需要指出的是,脂砚斋与曹雪芹关系极为密切——脂批中多处透露出评批者与作者“特殊的关系”,甚至共同经历过某些生活片段。正因这种紧密协作,脂砚斋才能深入理解作者意图,并以类似系统提示的方式对作品走向提出建设性批评,使作者信服地加以采纳。

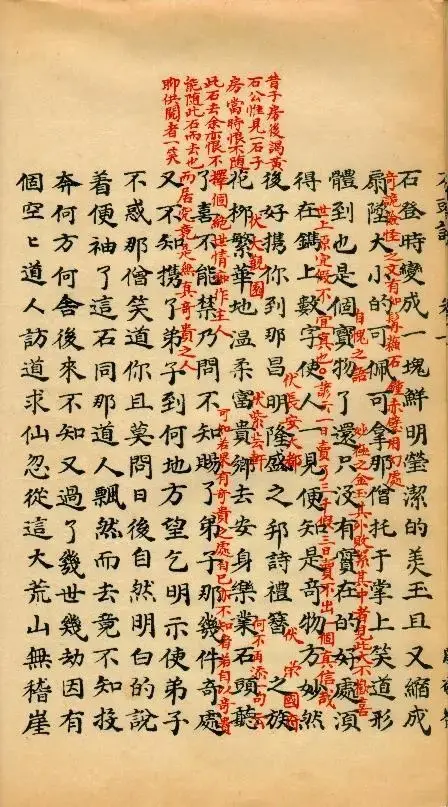

批注本:创作“对话”的多轮交互日志

脂砚斋批注《红楼梦》的过程并非一次性的评点,而是经历了多轮次、多版本的反复。现存的脂批抄本(被称为脂本),例如甲戌本(1754 年脂砚斋重评石头记)、己卯本(1759 年脂砚斋重评本)等,都保存了不同阶段的批语内容。

第一回甲戌本的眉批即明言:“至脂砚斋甲戌抄阅再评,仍用《石头记》”——这表明乾隆十九年(1754 年)脂砚斋曾对稿本进行过抄阅并再次批评,之后作者仍沿用了“石头记”为书名。这相当于在 1754 年进行了一次交互迭代:曹雪芹此前写出的章节经脂砚斋批注反馈,随后曹雪芹可能根据这些批语对文本做出调整、继续创作。

后来脂砚斋在不同年份又进行了批注(如 1759 年己卯本等),每一版批注本都仿佛是一次新的对话轮次。这些批注本横向对比,可以看到某些批语在后本中增补、修改或删减,正是作者与批注者多轮交流的见证。

我们可以将这些富含批语的手稿视作创作过程的“系统日志”:就像大语言模型和人类反复对话时,每一轮交互都会记录在对话日志中供后续参考,这些脂批手稿也记录了一系列连续的创作反馈回合。每条脂批都对应着一次“人机”交流,从中我们能体会曹雪芹如何根据上一轮的反馈来决定下一轮创作方向。

在现代 AI 领域,多轮交互日志常见于对话式模型的训练和调试。例如训练 ChatGPT 这类模型时,研究者会收集人机对话的多轮记录,再根据这些记录调整模型回答。脂砚斋批注本正是 18 世纪版本的“对话记录”:曹雪芹这一“模型”产出了章节文本,脂砚斋以批语形式“回复”,一本批注本包含了若干这样的问答回合(尽管间隔时间可能以月计)。这些记录既是作品演化的痕迹,也相当于模型行为的审计日志,让后人得以一窥《红楼梦》成稿过程中的动态系统提示和用户反馈对作品内容的影响。

创作 - 反馈 - 优化流程可视化

上图展示了曹雪芹与脂砚斋之间“创作 - 批注 - 反馈 - 优化”的循环过程,正如现代 LLM 训练中的人机闭环。

基于反馈的改写:模型微调与优化

曹雪芹对脂砚斋批注的重视和采纳,相当于模型根据反馈进行微调(fine-tuning)和优化。每当脂砚斋提出批评或建议,曹雪芹都会在后续章节乃至修订前文时有所回应。

例如脂砚斋要求删减“秦可卿淫丧天香楼”情节后,曹雪芹不仅从十三回删除了相关文字,还在后文通过其他隐晦手法交代秦可卿之死的原因,达到情节自洽且避开敏感笔墨的效果。这与现代大模型的人类反馈强化学习(RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback)过程有相通之处:模型初步输出后,人类给予反馈(觉得某段不妥需要修改、某方面需加强),然后模型基于这些反馈进行调整,再产出新的、更符合人意的结果。

可以说,脂砚斋的批语扮演了“奖励模型”的角色——他赞赏的部分,曹雪芹日后继续发扬;他否定的部分,曹雪芹则加以删改或优化,仿佛在不断调优参数来提高作品的质量与思想深度。

更广义地看,曹雪芹和脂砚斋的协作体现了一种闭环的创作迭代:先有创作产出(模型输出),再有批注反馈(人类评价),继而创作者根据反馈修正创作方向(模型更新参数或权重),如此循环以趋近于理想效果。这种模式和现代软件开发中的调试流程类似:模型产生的内容不理想时,人类“调试”它——要么改变输入提示,要么干预生成策略,要么索性调整模型本身(比如继续训练)。

曹雪芹根据脂砚斋的意见修改文本,正是一种调试模型的行为。如果我们借用 AI 术语,可以说脂砚斋为曹雪芹提供了训练数据和评价指标:哪些情节应该有、哪些不该有,都在批注中有所体现。而曹雪芹则通过反复改写,把脂砚斋的“标注数据”融入到小说中去,相当于通过监督微调让作品更加贴合“人类期望”(在这里即脂砚斋和其他亲友读者的期望)。

总结

通过以上类比,我们看到,《红楼梦》创作中曹雪芹与脂砚斋“一芹一脂”的交流互动,与现代人机协作有惊人的相似之处。这段跨越两个世纪的创作佳话,可以给现代 AI 研发一些启示:伟大的作品或优秀的模型往往来自持续的迭代优化和反馈融入。就像曹雪芹并非孤军奋战,而是虚心接受脂砚斋等“用户”的意见一样,大语言模型的开发也离不开人类的指导与调教。从提示词设计、反馈标注到模型微调,每一步都对应着人机密切配合、取长补短的过程。

当然,曹雪芹本质上是有血有肉的创作者,而非真正的机器学习模型;我们的类比意在借这个生动的例子说明人机协作与强化创作的理念。脂砚斋批注所起的作用,正如今天我们通过人类反馈来纠正 AI 的偏差、通过精心设计的提示词来引导 AI 输出符合预期的答案。最终,无论是文学创作还是 AI 生成,反馈循环都是提升质量的关键。有了一芹一脂式的良性互动,创造出的文本就有望“成就伟大的小说”或卓越的模型表现——这或许正是一部古典名著跨越时空给予现代 AI 领域的妙趣隐喻。