第 14 章:设备端学习

目标

为什么设备端学习代表了自训练与推理分离以来机器学习系统最根本的架构变革?这一能力为何对智能系统的未来至关重要?

设备端学习打破了机器学习架构数十年来的核心假设:模型训练与运行环境的分离。它让系统能够在真实世界中持续自适应,而不是仅仅部署静态的预训练模型。这种从集中式训练到分布式自适应学习的转变,使系统从被动的推理引擎进化为能够个性化、保护隐私、并在离线环境中自主提升的智能体。随着 AI 系统从受控的数据中心走向不可预测的现实环境,预训练模型已无法预见所有场景或部署条件,这场架构革命变得不可或缺。理解设备端学习的原理,能帮助工程师设计突破静态模型局限、在用户交互现场持续进化的自适应智能系统。

学习目标

通过对比计算分布、数据本地性与协调机制,区分设备端学习与集中式训练方法

明确设备端学习的核心动因(个性化、时延、隐私、基础设施效率),并评估其适用场景与替代方案

分析训练相较于推理带来的资源放大效应,量化内存(3-5$\times$)、计算(2-3$\times$)、能耗等对系统设计的影响

比较权重冻结、残差更新、稀疏更新等自适应策略在资源消耗、表达能力和设备适配性上的差异

探索在本地数据有限条件下的数据高效学习技术,包括小样本学习、经验回放、数据压缩等方法

应用联邦学习协议,在异构设备群体中实现隐私保护的模型协同更新,并管理通信效率与收敛性挑战

设计集成热管理、内存层级优化和功耗预算的设备端学习系统,保障用户体验

实践部署策略,解决 MLOps 集成难题,包括设备感知流水线、分布式监控与异构更新协调

分布式学习范式转变

在 第 13 章:机器学习运维 中,运维框架为大规模机器学习系统提供了集中式编排、监控和部署基础。这些框架假设云端资源充足、网络可靠、系统行为可预测。然而,随着机器学习系统逐步走向边缘设备,这些基本假设开始失效。

例如,智能手机学习用户输入、智能家居设备适应家庭习惯、自动驾驶车辆根据本地路况自我更新,这些场景都暴露了传统集中式训练方法的不足。智能手机遇到独特的语言模式,智能家居需适应季节和家庭变化,自动驾驶车辆面临本地化的道路与天气条件。

这些场景体现了设备端学习:模型必须在运行设备上直接训练和自适应1。这使机器学习从集中式学科转变为分布式生态,学习在数以百万计的异构设备上发生,每台设备都面临独特的约束与本地环境。

设备端学习带来了机器学习系统设计的根本张力。云端架构依赖丰富资源和可控环境,边缘设备则受限于内存、算力、能耗和网络等极端约束。这些技术挑战同时也是设备端学习的最大优势:本地化数据处理实现个性化、数据不出设备保护隐私、无需依赖中心化基础设施实现自主运行。

本章将系统梳理理论基础与工程方法,帮助工程师在极端资源约束下实现有效学习。基于 第 9 章:高效 AI 的效率原则和 第 13 章:机器学习运维 的运维框架,深入探讨适用于极端约束环境的算法、架构设计与系统级原则。挑战不仅仅是优化训练算法,更是对整个机器学习流水线的重新构想。

设备端学习定义

设备端学习 指在部署硬件设备上本地自适应或训练机器学习模型,无需持续依赖中心服务器。它通过现场采集的用户数据,实现个性化、隐私保护和自主运行。设备端学习系统必须在计算、内存、能耗和数据可用性等严苛约束下运行,需采用专门的模型优化、训练高效和数据表达方法。随着技术成熟,设备端学习正融合联邦协作、终身自适应和安全执行,推动智能边缘计算的前沿。

这种范式转变不仅是技术优化,更挑战了机器学习系统开发、部署与维护的既有假设。模型不再遵循可预测的版本迭代,而是持续分化和自适应。性能评估从中心化监控转向分布式异构评测。隐私保护从合规要求上升为核心架构驱动因素。

理解这些系统性影响,需要同时把握设备端学习的动因与技术挑战,为在网络边缘实现高效学习奠定理论与实践基础。

动因与价值

传统机器学习系统依赖集中式训练流水线,模型在云端利用大规模数据和强大算力训练,随后下发到客户端仅用于推理。这种训练与部署分离的架构虽适用于多数场景,但在本地数据动态、隐私或高度个性化的现代应用中已显局限。

设备端学习打破了这一模式,使系统能在本地直接训练或自适应,无需持续云端连接。这不仅是技术进步,更反映了对响应性、个性化和隐私保护的现实需求。

以智能手机键盘为例,为了个性化预测,系统需用本地输入数据对紧凑语言模型进行梯度更新。即使是极简模型,单次梯度更新也需 50-100 MB 内存(用于激活和优化器状态)。现代手机通常为后台应用(如键盘)分配 200-300 MB 内存(视操作系统和设备而异)。这意味着一次训练就消耗了 25% 的可用内存,凸显了设备端学习的核心工程挑战:如何在极端资源下实现有效个性化。这一现实推动了专门适配极端约束的技术发展。

设备端学习的优势

理解设备端学习的驱动力,需剖析传统集中式方法的局限。集中式系统将训练与推理严格分离,训练在云端完成,模型下发后仅做静态推理。

这种模式虽高效,但在数据个性化、行为动态或网络不稳定场景下,局限性日益突出。设备端学习通过本地数据自适应,成为构建可信 AI 系统的基石,为隐私、个性化和稳健性提供了强大支撑。本章将系统讲解如何实现这些可信、可自适应系统。

设备端学习的四大核心动因如下:

- 个性化:本地自适应能捕捉用户独特行为、环境和偏好,解决单一全局模型难以覆盖的多样性问题。

- 时延与可用性:边缘场景下,云端连接可能不稳定或受限,本地学习可在离线或低延迟场景下自主提升模型。

- 隐私:许多应用涉及敏感数据(如生物、输入、定位、健康),本地学习可避免数据外泄,助力合规(如 GDPR2、HIPAA)。

- 基础设施效率:集中式训练需庞大后端收集和处理用户数据,分布式学习可降低通信和后端压力,提升可扩展性。

替代方案与决策标准

设备端学习工程复杂,投入大,未必总是最佳选择。团队应评估是否有更简单的替代方案能满足需求,避免不必要的复杂性。

常见替代方案包括:

- 基于特征的个性化:本地存储用户偏好、历史等特征,输入静态模型实现个性化,无需更新模型权重。例如新闻推荐系统通过本地特征与全局模型结合实现个性化。

- 云端微调 + 隐私保护:通过差分隐私3等技术,云端批量处理用户数据,实现个性化且兼顾隐私,通常精度更高且资源消耗更低。

- 用户特定查找表:全局模型结合本地查找表,既保证个性化又极低资源消耗。

只有在确有隐私、网络、时延或性能等硬性需求时,才应采用设备端学习。

对于有严格时延需求的应用(如摄像头 33ms、语音 500ms、AR/VR 20ms、控制系统 10ms),云端方案因网络延迟(通常 50-200ms)而不可行,此时设备端学习成为唯一选择。

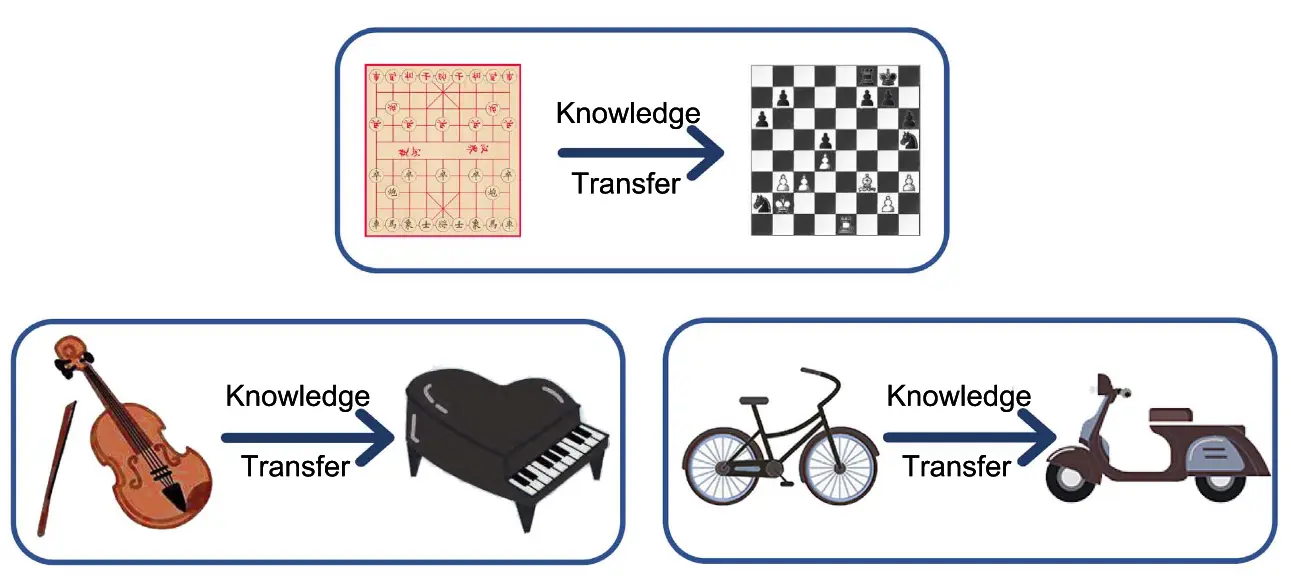

知识迁移是设备端学习可行的理论基础。预训练模型可将已有表征迁移到新任务或领域,实现高效适应。如下图所示,知识迁移可跨任务(如不同棋类、乐器)或跨领域(如骑自行车到骑滑板车),使设备端学习能用极少本地数据快速适应新场景。

这种由迁移学习驱动的范式,使设备端应用成为现实。无论是个性化输入法、手势识别还是环境自适应,设备端学习都让系统持续高效、贴合用户。

真实应用领域

基于上述动因,设备端学习已在多领域落地,包括消费电子、医疗、工业和嵌入式系统,均体现了个性化、时延、隐私和效率的工程约束。

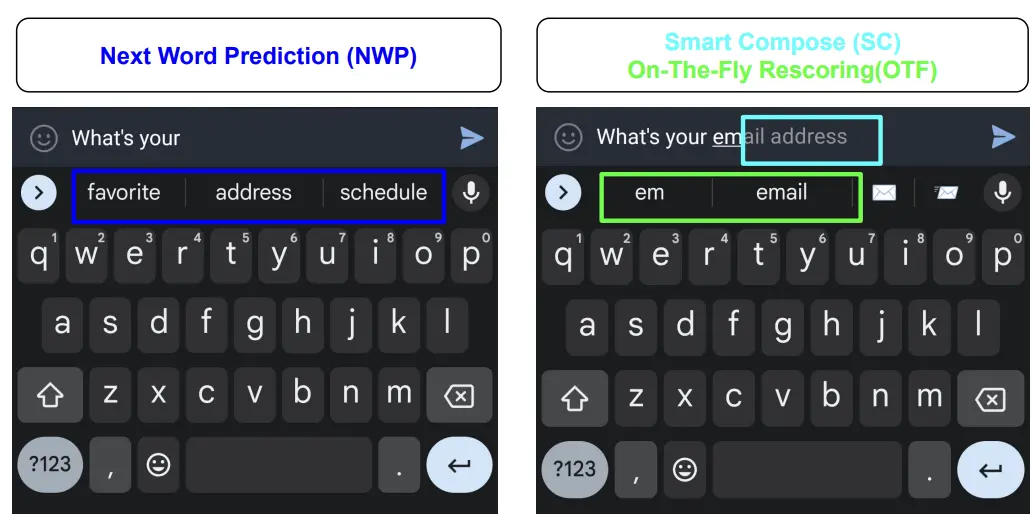

移动输入预测是最成熟的设备端学习应用。智能手机键盘通过本地自适应,持续优化预测和纠错。以 Gboard 为例,采用联邦学习在保证数据本地化的前提下提升全局模型。

如下图所示,不同预测策略(如下一词预测、智能补全)展示了本地自适应如何实时提升用户体验。

可穿戴与健康监测设备同样受益于本地学习,且面临更严格的合规要求。个体生理基线差异巨大,静态模型难以适应。设备端学习可持续优化活动识别、压力检测、睡眠分级等模型,同时满足数据本地化法规。

语音交互技术则面临独特的声学挑战。唤醒词检测4和语音助手需在嘈杂环境下快速准确响应,设备端训练可自适应用户声音和环境,降低误触发和漏检,满足严格的时延要求。

工业 IoT 与远程监控系统则在极端资源和网络受限环境下,依赖设备端学习实现异常检测、阈值自适应和季节趋势调整,无需持续云端通信,保障系统自主与可靠。

最严苛的应用出现在嵌入式视觉系统(如机器人、AR/VR、智能摄像头),需在 33ms 内处理帧、20ms 内响应动作、10ms 内完成安全控制。设备端自适应让模型能应对新环境、光照和运动模式,满足极限时延要求。

这些应用共同揭示:部署环境的多样性和场景特定需求,决定了设备端学习的工程约束。后续章节将系统分析这些约束、适应技术与联邦协同机制。

架构权衡:集中式 vs. 去中心化训练

上述应用展示了设备端学习的实际价值。理解其与传统架构的根本差异,有助于把握训练生命周期的全新范式。

传统机器学习系统采用集中式学习范式:云端大规模训练,模型静态下发,周期性离线更新。该模式依赖数据可收集、网络可靠、全局模型可服务所有用户。

而设备端学习则是去中心化的,每台设备本地维护模型并用本地数据异步自适应,数据不出设备,训练环境异构且动态。设备间硬件、系统、网络、功耗等差异巨大,管理复杂度远超传统分布式系统。

设备离线率高(20-40%),部分设备长时间断网,重连时需状态对齐,更新需多阶段验证(签名、功能测试、遥测),回滚需处理部分部署等复杂场景。

尽管挑战巨大,去中心化带来了深度个性化、离线鲁棒和基础设施减负等优势。如何实现设备间的有效协同(如周期同步、联邦聚合、混合方案),成为系统设计的关键。

集中式到去中心化不仅是部署架构的转变,更重塑了模型架构、训练算法、数据管理和系统验证的设计空间。设备端学习引入了本地异步更新、硬件异构、分布式验证等全新挑战。

设备端学习的三阶段演进为:云端集中训练、本地自适应、联邦协同。如下图所示,数据流、计算分布和协调机制在各阶段逐步复杂,但能力也随之增强。

设计约束

第三部分已建立机器学习系统的效率原则。 第 9 章:高效 AI 提出了算法、计算和数据三大效率维度,并通过缩放定律揭示了极限。 第 10 章:模型优化 介绍了量化、剪枝、蒸馏等压缩技术。 第 11 章:AI 加速 分析了从微控制器到移动加速器的边缘硬件能力。这些章节主要聚焦推理任务。

设备端学习在同样的效率约束下运行,但训练放大了每一项约束:内存需求提升 3-5$\times$,计算成本提升 2-3$\times$。模型压缩技术从“优化”变为“前提”,否则训练根本无法在边缘设备上实现。

设备端学习的三大约束维度为:模型压缩(算法效率扩展)、稀疏/非均匀数据(数据效率扩展)、极限算力(计算效率扩展)。三者相互作用,决定了可行的系统设计空间。

边缘设备训练放大效应量化

从推理到训练,复杂度呈乘法级放大。下表量化了训练如何放大 第 9-11 章 中的每项约束。

| 约束维度 | 推理(第三部分) | 训练放大效应 | 设计影响 |

|---|---|---|---|

| 内存占用 | 模型权重 + 单激活图 | 权重 + 完整激活缓存 + 梯度 + 优化器状态 | 提升 3-5 倍,需极致压缩 |

| 计算操作 | 仅前向传播 | 前向 + 反向 + 权重更新 | 提升 2-3 倍,限制模型复杂度 |

| 内存带宽 | 顺序权重读取 | 梯度双向数据流 | 提升 5-10 倍,带宽成瓶颈 |

| 每样本能耗 | 单次推理操作 | 多次梯度步骤收敛 | 提升 10-50 倍,需机会性调度 |

| 数据需求 | 预采集、清洗数据集 | 稀疏、噪声、本地流式数据 | 需高效采样方法 |

| 硬件利用率 | 优化前向传播 | 反向传播访问模式不同 | 推理加速器未必适合训练 |

如下图所示,资源受限 IoT 设备采用离线预训练 + 在线自适应两阶段流程。部署时根据本地数据、算力、内存约束,选择性更新层和通道,实现高效自适应。

模型约束

模型结构、规模和计算需求决定了部署可行性。边缘模型需极致压缩,训练时对内存和能耗的要求更高。例如 MobileNetV2 标准版需 14MB 存储,适合智能手机,但远超 Arduino Nano 33 BLE Sense(256KB SRAM,1MB Flash)等微控制器。即使单层卷积网络,训练时的激活和梯度缓存也可能超出嵌入式设备内存。

训练过程的内存膨胀尤为突出。标准反向传播需缓存每层激活,10 层卷积网络处理 $64 \times 64$ 图像,内存需求可达 1-2MB,远超大多数嵌入式系统 SRAM。

能耗和热管理同样是关键约束。智能手表等设备,持续训练会迅速耗尽电池或触发降频。实际部署常采用极简模型(如 MLPerf Tiny),仅 100-200KB,通过部分梯度更新实现自适应。

模型架构需从设计之初就面向设备端学习。MobileNet、SqueezeNet、EfficientNet 等专为资源受限环境设计,采用深度可分离卷积5、瓶颈层、量化等技术,极大降低内存和算力需求。

模型架构的灵活性(如 MobileNetV2 的宽度/分辨率可调)对适配不同设备尤为重要。

数据约束

设备端数据量小、分布异质、标签稀缺、质量不一。运动手环每天仅采集数百样本,远低于云端训练需求。数据非独立同分布(non-IID)6,如语音助手面临口音、语言、命令多样性,键盘需适应不同用户输入习惯。

标签稀缺、噪声和隐私等问题,使传统监督学习难以直接应用,需发展弱监督或无监督方法。

计算约束

第 11 章:AI 加速 分析了边缘硬件从微控制器到移动 AI 加速器的能力。训练与推理的计算特性完全不同:反向传播需更高内存带宽、写操作和优化器状态管理,推理加速器未必适合训练。

极端受限设备(如 STM32F4、ESP32)仅有数百 KB SRAM,无浮点单元,只能用整数算法和极简模型(如 SGD7、k-means),与现代深度学习大相径庭。

移动级硬件(如高通 Snapdragon、苹果神经引擎8、谷歌 Tensor SoC9)算力提升,但与云端仍有数量级差距。即使能训练轻量模型,也需严格控制时长和能耗,避免影响用户体验。

训练时的内存带宽、能耗和热管理成为瓶颈。摄像头需 33ms 内处理一帧,语音助手需 500ms 内响应,AR/VR 需 20ms 内动作响应,安全控制需 10ms 内决策。训练必须与推理共存,且不影响主业务延迟。

边缘硬件集成挑战

设备端学习需在功耗、热管理和内存层级等物理约束下运行,这些约束决定了算法和系统设计的可行空间。

能耗与热管理

移动设备通常将 ML 持续功耗限制在 2-3W,峰值可达 5-10W,但仅能持续 10-30 秒,随后降频。训练能耗随模型规模和复杂度超线性增长,需智能调度(如充电时训练、低功耗核心计算、热感知轮转)。

内存层级优化

设备内存层级差异巨大,iPhone 15 Pro 系统内存 8GB,实际可用 2-4GB,安卓低端机仅 1-2GB,IoT 嵌入式仅 64MB-1GB,微控制器仅 256KB-2MB。训练时内存膨胀尤为突出,MobileNetV2 推理仅需 14MB,训练时膨胀至 50-70MB,需极致量化、剪枝、蒸馏等复合压缩。

缓存优化、mini-batch 设计、梯度累积等技术成为关键。内存带宽瓶颈尤为突出,需梯度检查点10、混合精度等方法权衡计算与内存。

移动 AI 加速器优化

不同平台的加速器能力差异极大,决定了可行的模型复杂度和学习范式。苹果神经引擎适合定点推理,Qualcomm Hexagon DSP 支持混合精度训练,谷歌 Tensor TPU 紧密集成联邦学习。NPU 能效远超 CPU(1-5 TOPS/W vs 0.1-0.2 TOPS/W),是设备端训练可行的关键。

未来设备端训练加速器需支持动态精度、梯度累积、专用内存层级等新特性,实现高效本地自适应。

资源管理系统性策略

上述三大约束直接驱动三大解决思路:模型自适应(应对资源放大)、数据高效(应对信息稀缺)、联邦协同(应对分布式挑战)。三者协同,构建可在极端约束下持续进化的系统。

| 约束类别 | 关键挑战 | 解决思路 |

|---|---|---|

| 资源放大 | • 训练内存放大(3-10×)• 内存/功耗极限 | 模型自适应 • 高效参数更新 • 选择性微调 • 低秩适配 |

| 信息稀缺 | • 本地数据有限 • 非独立同分布 • 隐私限制 | 数据高效 • 小样本学习 • 元学习 • 迁移学习 |

| 协同挑战 | • 设备异构 • 间歇连接 • 分布式验证 | 联邦协同 • 隐私聚合 • 稳健通信 • 异步参与 |

后续章节将系统讲解每一解决支柱,结合 第 10 章:模型优化 和 第 13 章:机器学习运维 的原理,构建可在边缘环境下高效自适应的系统。

模型自适应

前文所述的计算与内存约束为模型训练带来了巨大挑战,但如果系统性地分析,也能找到清晰的解决路径。模型自适应是设备端学习系统工程的第一支柱:通过缩小参数更新范围,使训练在边缘设备约束下可行,同时保持足够的模型表达能力,实现有意义的个性化。

工程挑战的核心在于平衡自适应表达能力与资源消耗。在一端,更新全部参数最灵活,但超出边缘设备能力;另一端,完全不自适应则资源消耗最小,但无法捕捉用户特征。高效的设备端学习系统需在两者之间找到平衡点,依据三大工程标准选择自适应策略:

首先,可用内存、算力和能耗决定了可行的自适应方法。例如,1MB RAM 的手表与 8GB 的智能手机需采用完全不同的策略。其次,用户特异性变化的程度决定了自适应复杂度需求。简单偏好学习只需更新偏置,复杂领域迁移则需更高级方法。第三,自适应技术需与现有推理流水线、联邦协调协议和运维监控体系(见 第 13 章:机器学习运维 )集成。

这种系统视角指导了技术选择:从最轻量的偏置更新,到更具表达力但资源消耗更高的方法,每种技术都代表了工程权衡空间中的一个点,而非孤立算法。

基于 第 10 章:模型优化 的压缩技术,设备端学习将压缩从一次性优化转变为持续约束。核心思想是:设备端无需、也无法全量重训练模型,而是应战略性地利用预训练表征,仅自适应最小必要参数,实现“全局保留有效,局部灵活适应”。

本节系统梳理三类互补的自适应策略,分别针对不同设备约束和应用需求。权重冻结适用于极端内存受限场景,仅更新偏置或末层,使微控制器等极限设备也能实现自适应。结构化更新通过低秩和残差适配,在表达力与计算效率间取得平衡,适合需要更复杂自适应但资源有限的场景。稀疏更新则根据梯度重要性或层关键性,选择性地只更新最有影响力的参数,将学习能力集中于关键部分,其余权重保持冻结。

这些方法既继承了经典架构原则,又针对边缘部署的独特挑战进行了优化。每种技术都在准确率与效率的基本权衡空间中占据一席之地,使其能在从极限微控制器到高性能移动处理器的全硬件谱系上实际部署。

权重冻结

实现设备端学习最直接的方法,就是大幅减少需更新的参数数量。最常用且高效的策略是冻结绝大多数参数,仅自适应极少数关键参数。偏置更新(bias-only adaptation)是其中最典型的方法:所有权重保持不变,仅更新每层的偏置项(通常是线性或卷积层后的标量偏移)。这种约束带来显著好处:可训练参数减少 100-1000 倍,反向传播内存管理简化,且在数据稀疏或噪声大时有助于防止过拟合。

以标准神经网络层为例: $$ y = W x + b $$ 其中 $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 为权重矩阵,$b \in \mathbb{R}^m$ 为偏置向量,$x \in \mathbb{R}^n$ 为输入。全量训练时,$W$ 和 $b$ 都需计算梯度。而偏置更新约束为: $$ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} \neq 0 $$ 即仅更新偏置: $$ b \leftarrow b - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} $$

这样可大幅减少梯度和优化器状态的存储,使训练在内存受限条件下成为可能。对于无浮点单元的嵌入式设备,这一简化尤为关键。

下方代码(示例 1)展示了如何在 PyTorch 中实现偏置更新。

示例 1:偏置更新:冻结除偏置外的所有参数,极大降低内存消耗,使设备端学习可行。

# 冻结所有参数

for name, param in model.named_parameters():

param.requires_grad = False

# 仅为偏置参数开启梯度

for name, param in model.named_parameters():

if "bias" in name:

param.requires_grad = True

TinyTL 框架就是该思路的代表,专为微控制器等极限内存平台设计。TinyTL 不更新卷积权重和 BN 统计量,仅训练偏置和部分轻量残差组件。这样,反向传播时无需为冻结层缓存激活,极大降低了内存需求。

下图展示了标准训练与 TinyTL 设备端自适应的架构差异。TinyTL 通过冻结卷积层,仅更新卷积后插入的偏置模块,实现了极低的内存占用。冻结的卷积层作为固定特征提取器,仅有可训练的偏置参与自适应。无需存储完整激活图,参数更新量极小,使得在极限内存下也能实现训练。

由于主干模型保持不变,TinyTL 假设预训练特征足够表达下游任务。偏置项可实现细微但有意义的行为调整,适合个性化任务。若领域差异较大,可选用小型残差适配器提升表达力,同时保持低内存和能耗。

这些设计让 TinyTL 训练内存降低 10 倍。例如,MobileNetV2 用 TinyTL 适配时,更新参数从 300 万降至 5 万11。结合量化后,几百 KB 内存即可本地自适应,真正实现极限环境下的设备端学习。

结构化参数更新

权重冻结虽高效,但表达力有限,难以适应复杂场景。此时,残差和低秩技术可在保持计算可控的前提下提升自适应能力,成为效率与表达力的中间方案。

这些方法通过在冻结模型中插入可训练模块(如残差适配器或低秩分解),在主干不变的前提下提升模型对新数据的响应能力。模块通常很小,计算开销低,适合资源受限环境下的本地自适应。

基于适配器的自适应

常见做法是在预训练模型层间插入小型残差瓶颈层(adapter)。假设隐藏表示 $h$,残差适配器变换为: $$ h’ = h + A(h) $$ 其中 $A(\cdot)$ 通常为两层线性变换加非线性: $$ A(h) = W_2 , \sigma(W_1 h) $$ $W_1 \in \mathbb{R}^{r \times d}$,$W_2 \in \mathbb{R}^{d \times r}$,$r \ll d$,瓶颈结构保证参数量极小。

适配器作为可学习扰动,主干冻结,内存开销极低,但能灵活调整模型输出。

低秩技术

另一高效策略是将权重更新约束为低秩结构。即不直接更新 $W$,而是近似为: $$ \Delta W \approx U V^\top $$ $U \in \mathbb{R}^{m \times r}$,$V \in \mathbb{R}^{n \times r}$,$r \ll \min(m,n)$,参数量从 $mn$ 降至 $r(m+n)$。

数学直觉上,任何矩阵都可用奇异值分解为若干秩一矩阵之和。低秩(如 $r=4$ 到 $16$)可捕捉主要变化,极大压缩参数。例如,768×768 的 transformer 层全量微调需 589,824 参数,秩 4 仅需 6,144,压缩 96%,适应质量仍可达 85-90%。

适应时新权重为: $$ W_{\text{adapted}} = W_{\text{frozen}} + U V^\top $$

该方法在 LoRA(Low-Rank Adaptation)12 中广泛应用,尤其适合大模型设备端部署。

以 7B 参数大模型为例,LoRA 秩 16 时仅需 100MB 可训练参数(原模型 0.7%),适合 6-8GB 内存手机本地适应。全量模型更新需 14GB 下载,LoRA 仅需 10-50MB,联邦同步 30 秒内完成,极大降低通信和能耗。

不同设备可用不同 LoRA 配置:高端机用秩 32,主流机用秩 16,低端机用秩 8,2GB 内存即可运行。下方代码(示例 2)为低秩适配器实现。

示例 2:低秩适配器:通过低秩矩阵近似权重更新,极大减少参数量,实现高效设备端自适应。

class Adapter(nn.Module):

def __init__(self, dim, bottleneck_dim):

super().__init__()

self.down = nn.Linear(dim, bottleneck_dim)

self.up = nn.Linear(bottleneck_dim, dim)

self.activation = nn.ReLU()

def forward(self, x):

return x + self.up(self.activation(self.down(x)))

适配器插入大模型后,仅需训练适配器参数。

边缘个性化

适配器适合全局模型下发到多设备后,针对本地分布自适应。例如手机摄像头因光照、用户偏好、镜头畸变等差异,冻结主干,仅用少量残差模块即可个性化。语音系统中,适配器可降低个性化识别的词错误率,无需重训练声学模型,且易于回滚或切换用户版本。

性能与资源权衡

残差和低秩更新在表达力与效率间取得平衡。比偏置更新更灵活,但训练和推理时内存与计算开销略高。需系统支持动态图和参数注入,部分推理引擎需适配。

现代手机/平板可承载残差适配,适合需中等自适应能力的移动场景。

稀疏更新

从偏置更新、低秩适配到更复杂技术,稀疏更新是模型自适应的最高级形态。它动态识别对当前任务/用户最有价值的参数,仅更新这些关键子集,最大化表达力同时保持边缘部署的高效性。

即使采用上述方法,训练仍对资源有较高要求。稀疏更新通过只更新与任务最相关的参数子集(而非全网络或新模块),实现极致高效。核心思想是:深度模型各层对新任务贡献不均,若能选出最关键的极小参数子集,仅训练这些即可在低资源下实现有效个性化。

稀疏更新设计

设神经网络参数为 $\theta = {\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_L}$,标准微调为: $$ \theta_i \leftarrow \theta_i - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_i}, \quad i = 1, \ldots, L $$

稀疏更新则选取子集 $\mathcal{S} \subset {1, \ldots, L}$,仅对 $\mathcal{S}$ 内参数更新: $$ \theta_i \leftarrow \begin{cases} \theta_i - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_i}, & i \in \mathcal{S} \ \theta_i, & \text{否则} \end{cases} $$

关键在于如何在内存和算力约束下选出最优 $\mathcal{S}$。

层选择

常用方法为贡献分析:逐层解冻,微调并评估验证集提升,按单位内存提升排序,选出 $\mathcal{S}$。如 TinyTrain 方法,离线元训练时记录各层对新任务的敏感度,部署时动态选择可更新层。

选择性层更新实现

可结合 profiling 逻辑,按贡献分数或硬件特性选择层,见下方代码(示例 3)。

示例 3:选择性层更新:仅微调指定层,其余冻结,优化资源利用,实现有针对性的模型提升。

# 假设模型有 ['conv1', 'conv2', 'fc'] 三层

# 仅更新 conv2 和 fc

for name, param in model.named_parameters():

if "conv2" in name or "fc" in name:

param.requires_grad = True

else:

param.requires_grad = False

TinyTrain 个性化

如 AR 眼镜实时识别,环境变化需自适应,但训练只能在空闲或充电时进行。TinyTrain 通过离线元训练,学习哪些参数最重要,部署时仅更新最相关层,实现快速、节能、内存友好的自适应。

策略权衡

稀疏更新需权衡贡献分析开销(多在离线完成)、自适应稳定性(参数太少易欠拟合)、硬件特性(部分层虽贡献大但更新代价高)。需综合统计效用与运行效率,动态调整。

尽管有权衡,稀疏更新为从微控制器到手机的多样部署场景提供了强大适应能力。

策略对比

三类自适应策略各有表达力、资源效率和实现复杂度的权衡。偏置更新最轻量,适合极限设备和小幅校准;残差适配适合中等资源和个性化需求;稀疏更新表达力最强,适合需大幅自适应的动态场景,但实现复杂度高。下表总结了主要特性:

| 技术 | 可训练参数 | 内存开销 | 表达力 | 适用场景 | 系统需求 |

|---|---|---|---|---|---|

| 偏置更新 | 仅偏置项 | 极低 | 低 | 简单个性化、低方差 | 极限内存/算力 |

| 残差适配器 | 适配器模块 | 中等 | 中 - 高 | 移动端用户个性化 | 支持运行时注入的移动 SoC |

| 稀疏层更新 | 选择性参数子集 | 可变 | 高(任务自适应) | 实时自适应、领域迁移 | 需 profiling 或元训练 |

数据高效

在通过模型技术实现资源高效自适应后,设备端学习系统工程的第二支柱是:在极度受限的数据下最大化学习信号。这一转变要求系统从传统的数据富集环境,适应边缘部署的信息稀缺现实。

工程挑战的核心在于:数据采集成本与自适应质量的权衡。边缘设备面临的采集约束,重塑了学习系统的设计。需系统性分析四个维度:

- 每个数据点都伴随用户摩擦、能耗、存储和隐私风险。语音助手需平衡提升潜力与电池消耗、用户隐私。

- 采集能力有限,需在广覆盖与深样本间权衡。如键盘可采集大量浅层输入或少量深度交互,策略不同。

- 部分应用需极快的小样本学习(如应急响应),部分可随时间积累(如用户偏好),时间维度决定架构选择。

- 数据高效技术需与 第 14 章:设备端学习 的模型自适应、联邦协调和 第 13 章:机器学习运维 的运维体系集成。

这些约束构成了系统性权衡空间,不同数据高效方法适配不同组合。实际系统常组合多种方法,协同应对数据稀缺挑战。

本节梳理四类互补的数据高效策略:小样本学习(few-shot)、流式更新(streaming)、经验回放(experience replay)、数据压缩(data compression),分别应对不同数据稀缺场景。

小样本学习与数据流式

传统机器学习需大规模标注数据,设备端学习常仅有少量本地样本,且多为弱标注。小样本学习适用于仅有极少标注或弱标注样本的新任务/用户场景。此时全量微调易过拟合,常用偏置更新、适配器或原型分类等方法,既用足有限数据,又避免记忆化。

设 $D = {(x_i, y_i)}_{i=1}^K$ 为 $K$-shot 本地样本,目标是在如下约束下更新参数 $\theta$:

- 梯度步数极少:$T \ll 100$

- 更新参数极小:$|\theta_{\text{updated}}| \ll |\theta|$

- 保持原任务知识,防止灾难性遗忘

关键词唤醒(KWS)是典型的小样本设备端应用,如“Hey Siri”13、“OK Google”。主干编码器用大规模数据中心化训练,输出分类器可用极少本地样本(如 5-10 条录音)本地微调,仅更新输出层或偏置,主干冻结,既保护泛化又降低内存。

这种方法不仅高效,还符合隐私设计原则。仅更新输出层,内存和计算开销极低,适合手机甚至微控制器。

除静态小样本外,许多设备端场景需流式自适应(streaming),即模型随数据到达持续更新。设 ${x_t}{t=1}^{\infty}$ 为数据流,模型每接收新输入即更新: $$ \theta{t+1} = \theta_t - \eta_t \nabla \mathcal{L}(x_t; \theta_t) $$ 流式自适应对噪声和漂移敏感,常结合学习率衰减、元初始化或门控机制提升稳定性。

如可穿戴健康设备,初始用通用分类器,后续用少量标注片段自适应用户运动模式。智能助手则用持续语音输入微调用户画像,局部反馈(如纠正、重复、下游任务成功)可作为隐式信号。

小样本与流式自适应体现了从传统训练到实时高效学习的转变,为后续记忆与回放策略奠定基础。

经验回放

经验回放(experience replay)通过维护代表性样本缓冲区,解决连续学习中的灾难性遗忘问题。最早用于强化学习,在设备端学习中尤为重要,因数据流稀疏且易过拟合。

设备端回放需极小容量(几十到几百样本),且不能影响用户体验。缓冲区常存压缩特征或摘要,更新需机会性(如空闲或充电时)。设 $\mathcal{M}$ 为固定容量缓冲区,时刻 $t$ 接收新样本 $(x_t, y_t)$ 并加入 $\mathcal{M}$,回放时采样 $k$ 个样本做梯度更新: $$ \theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_\theta \left[ \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} \mathcal{L}(x_i, y_i; \theta_t) \right] $$

实际实现常用环形缓冲区,仅存特征向量,见下方代码(示例 4)。

示例 4:回放缓冲区:环形存储机制,适合极限内存环境,支持高效采样与回放。

# 回放缓冲区实现

class ReplayBuffer:

def __init__(self, capacity):

self.capacity = capacity

self.buffer = []

self.index = 0

def store(self, feature_vec, label):

if len(self.buffer) < self.capacity:

self.buffer.append((feature_vec, label))

else:

self.buffer[self.index] = (feature_vec, label)

self.index = (self.index + 1) % self.capacity

def sample(self, k):

return random.sample(self.buffer, min(k, len(self.buffer)))

TinyML 应用14如手势识别,设备每天仅观测少量事件,通过存储代表性特征,周期性微调分类边界。关键词唤醒也可回放历史嵌入,无需上传音频。

回放虽提升了稳定性,但存储原始输入可能违反隐私或超出存储预算,尤其在视觉/音频应用。存特征向量可降内存,但梯度丰富度下降。频繁写入闪存还需考虑寿命。需综合设计内存策略、回放频率和特征选择,尤其在持续部署场景下。

数据压缩

许多设备端场景下,原始训练数据过大、噪声多或冗余,需用压缩表示(如嵌入、编码)降低存储和计算开销。

压缩表示有两大目标:一是降低存储占用,便于维护更长历史或回放缓冲区;二是将原始输入投影到结构化特征空间,便于高效自适应。

常见做法是用预训练特征提取器编码数据,丢弃原始高维输入。例如图像 $x_i$ 经 CNN 得到嵌入 $z_i = f(x_i)$,通常 64-512 维,适合轻量下游适应。

训练时仅需对压缩样本 $(z_i, y_i)$ 用轻量解码器 $g(z_i; \theta)$ 做梯度更新: $$ \theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}\big(g(z_i; \theta), y_i\big) $$

更高级方法可用稀疏字典,将数据分解为 $X \approx DC$,仅更新少量字典原子或系数,极小开销下实现自适应。

压缩表示在隐私场景尤为有用,编码后可丢弃原始数据。压缩还可作为正则化,缓解小样本过拟合。

实际应用如关键词唤醒,常用 Mel 频率倒谱系数(MFCC)15,将 16kHz 音频窗口从 640 字节降至 50 字节,仍保留语音可辨性。低功耗视觉系统也常用 CNN 嵌入做小样本学习。

数据高效策略对比

本节介绍的小样本学习、经验回放、压缩表示等方法,分别适用于数据稀缺或流式场景。它们各有假设和约束,效果取决于内存、数据可用性、任务结构和隐私需求。

小样本适合有少量高质量标注、需快速个性化的场景,依赖预训练表征与本地任务的契合度。经验回放适合持续自适应、非平稳环境,需一定内存和周期性计算,可能有隐私和存储寿命问题。压缩表示适合极限内存和隐私场景,支持更长经验保留和高效微调,但信息损失和编码泛化需关注。下表总结主要权衡:

| 技术 | 数据需求 | 内存/计算开销 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 小样本适应 | 少量标注(K-shot) | 低 | 个性化、快速本地微调 |

| 经验回放 | 流式数据 | 中(缓冲区 + 更新) | 非平稳数据、漂移下的稳定性 |

| 压缩表示 | 无标注或编码数据 | 低 - 中 | 内存极限、隐私敏感 |

实际系统常组合多种方法,如关键词唤醒系统用压缩音频特征、少量支持集微调、回放历史嵌入持续优化。

这些策略共同体现了设备端学习的核心挑战:在数据、算力和内存持续受限下,实现可靠的模型提升。

联邦学习

前文介绍的各类设备端技术——从仅偏置更新到复杂适配器模块——极大提升了个性化能力,但在大规模部署时暴露出根本性局限:每台设备虽能高效适应本地环境,但这些孤立的提升无法惠及整个设备群体。关于模型稳健性、自适应策略和失效模式的宝贵经验被困在单台设备上,无法形成类似集中式训练的集体智能。

这一局限在既需个性化又需群体学习的场景尤为突出。模型自适应和数据高效技术让单台设备能在资源约束下高效学习,但也暴露出分布式部署下的协调难题:本地学习与大规模协同的矛盾。

以语音助手为例,部署在千万家庭,每台设备本地适应用户的发音、口音和词汇。A 设备学会了 “data” 读作 /ˈdeɪtə/,B 设备学会 /ˈdætə/。C 设备频繁遇到 “machine learning”(技术家庭),D 设备则从未见过(非技术家庭)。六个月后:

- 每台设备只擅长自家用户的模式

- 罕见词汇在部分设备学会,在其他设备被遗忘

- 本地偏差不断累积,缺乏全局校正

- 某台设备的发现无法惠及其他设备

单台设备学习虽强大,但孤立运行时面临根本性局限:每台设备只见到全体数据分布的一小部分,泛化能力受限;设备能力差异大,学习进度不均衡;本地发现无法共享,整体智能下降;缺乏协调,模型易因本地偏差而逐渐劣化或分化。

联邦学习正是为解决分布式协同约束而生。它实现了隐私保护下的协作,让设备在不共享原始数据的前提下贡献集体智能。联邦学习不是本地学习与集中学习的对立面,而是大规模设备端系统的自然演进。它将数据本地化的“约束”转化为隐私优势,让系统既能利用群体数据提升模型,又能保障个体信息安全。

这里的隐私需求直接关联到生产环境下的安全与隐私原则。联邦学习代表了设备端系统规模化部署时的必然演进。

联邦学习定义

联邦学习 是一种 去中心化机器学习方法,在分布式设备群体上进行训练,每台设备使用 本地私有数据。设备不上传原始数据,而是仅共享 模型更新(如梯度、权重变化),服务器聚合后提升全局模型。该方法 保护数据隐私,同时实现 跨环境的集体智能。随着技术成熟,联邦学习融合了 隐私增强技术、通信高效协议和个性化策略,成为可扩展、注重隐私的机器学习系统基础。

为更好理解联邦学习的作用,可与其他学习范式对比。下图展示了离线学习、设备端学习和联邦学习的区别。传统离线学习将所有数据集中处理,模型在云端训练后下发到设备,不再适应。设备端学习允许本地自适应,但各设备孤立,无法共享经验。联邦学习则在本地训练的同时实现全局协调,既保留数据隐私,又能通过聚合提升全局模型。

本节将系统梳理联邦学习在移动和嵌入式系统中的原理与实践,涵盖典型协议、系统影响、设备参与约束、通信高效机制和个性化策略,重点关注如何通过联邦方法扩展设备端学习,实现跨异构硬件平台的分布式模型训练。

隐私保护的协同学习

联邦学习(FL)是一种去中心化的机器学习范式,在不上传原始数据的前提下,在设备群体上训练模型。与传统集中式训练需汇总所有数据不同,联邦学习将训练过程本身分布到各设备。每台设备基于本地数据计算更新,通过聚合协议(通常由中心服务器协调)贡献全局模型。这种架构与移动、边缘和嵌入式系统的需求高度契合,能在隐私、通信和系统异构性等约束下实现模型提升。

如前文所述,从 Gboard 键盘个性化、可穿戴健康监测到语音接口,联邦学习弥合了模型提升与系统约束之间的鸿沟。它兼顾了个性化、隐私和连接性,同时通过分布式训练应对资源约束。但这也带来了客户端异质性、通信效率和非独立同分布等新挑战,需专门协议和协调机制。

接下来将系统梳理联邦学习的关键技术与权衡,涵盖设备协同的核心协议、调度、通信效率和个性化策略。

学习协议

联邦学习协议定义了设备协同训练共享模型的规则与机制,决定了本地更新的计算、聚合与通信方式,以及设备的参与流程。协议选择直接影响系统性能、通信开销和模型收敛。

本节将梳理联邦学习协议的核心组成,包括本地训练、聚合方法和通信策略,并讨论不同方案的权衡及其对设备端系统的影响。

本地训练

本地训练指设备基于本地数据计算模型更新,是联邦学习的核心。流程包括:

- 模型初始化:设备下载最新全局模型参数。

- 本地数据采样:设备采样本地数据,数据常为非独立同分布。

- 本地训练:设备在本地数据上迭代训练,更新模型参数。

- 模型更新:本地训练后,设备计算模型更新(如参数差分),准备上传服务器。

- 通信:设备通过安全通道上传模型更新,保护用户隐私。

- 模型聚合:服务器聚合多台设备的更新,生成新全局模型,再下发给设备。

该过程反复进行,设备周期性下载全局模型并本地训练。更新频率可根据系统约束、设备可用性和通信成本调整。

联邦聚合协议

联邦学习的核心是协调机制,让每台仅有少量本地数据的设备协同训练共享模型。典型流程为:客户端本地训练后上传模型更新,服务器聚合后下发新模型,循环往复。该流程无需集中数据,适合数据私有、带宽受限、设备参与不稳定的移动和边缘环境。

最常用的基线算法是联邦平均(FedAvg)16。FedAvg 中,每台设备用本地数据做多步 SGD,然后上传权重,服务器按数据量加权平均,更新全局模型。

形式化地,设 $\mathcal{D}k$ 为客户端 $k$ 的本地数据,$\theta_k^t$ 为第 $t$ 轮的本地模型参数。每台设备本地训练 $E$ 步,得 $\theta_k^{t+1}$。服务器聚合为: $$ \theta^{t+1} = \sum{k=1}^{K} \frac{n_k}{n} \theta_k^{t+1} $$ 其中 $n_k = |\mathcal{D}_k|$,$n = \sum_k n_k$,$K$ 为本轮活跃设备数。

下图展示了 FedAvg 的核心流程:

该结构带来多项设计权衡。局部步数 $E$ 决定了计算与通信的平衡:$E$ 越大通信频率越低,但本地分布差异大时易发散。参与设备选择影响收敛与公平性。实际部署中,设备可用性和硬件能力差异大,需健壮的调度与容错机制。

客户端调度

联邦学习假设客户端(设备)周期性参与训练,但现实中设备可用性极不稳定。设备可能关机、断电、无网络或正被用户使用,无法随时参与。

系统需设定参与资格,如需插电、Wi-Fi、空闲,避免影响用户体验或耗尽电池。设备硬件、数据和网络条件也差异巨大,随机选取可能导致数据分布覆盖差、收敛不稳定。

参与偏差尤为突出:最活跃 10% 设备可贡献 50% 训练轮,最底层 50% 设备可能从未参与,模型易偏向高端设备用户,忽略资源受限用户的需求。

为此,系统需平衡调度效率与客户端多样性。常用分层采样、配额采样、历史参与追踪等方法,优先调度代表性不足的设备。异步缓冲、陈旧度感知和公平机制防止活跃设备主导训练。

调度策略直接影响系统性能,包括收敛速度、泛化能力、能耗和用户体验。调度不仅是后勤问题,更是联邦学习系统设计的核心。

带宽感知的更新压缩

通信成本是联邦学习的主要瓶颈。每轮上传完整模型权重或梯度会耗尽带宽和电量,尤其在移动或嵌入式设备上17。

主要压缩方法有三类:模型压缩、选择性更新、架构分区。

模型压缩通过量化18、稀疏化、子采样等方式减少上传量。可只传 8 位量化梯度,或仅传最大梯度元素19。

选择性更新只上传部分参数,如仅更新输出层或适配器,主干冻结,既降通信又防止过拟合。

模型分区将模型分为全局共享和本地私有部分,客户端仅同步共享部分,私有部分本地训练,兼顾个性化与隐私。

所有方法都在联邦聚合协议下运行。标准聚合为数据加权平均,保证数据量大的设备影响力更大,兼顾部分参与和数据异构。

但通信高效更新也有权衡:压缩会损失梯度信息,选择性更新降低模型容量,分区架构协调更复杂。需在带宽、隐私和收敛间权衡,具体取决于客户端能力和多样性。

联邦个性化

通信与压缩提升了可扩展性,但全局模型难以适应用户差异。实际部署中,设备数据分布异质,单一全局模型难以兼顾所有用户,需个性化联邦学习。

设 $\theta_k$ 为客户端 $k$ 的模型参数,$\theta_{\text{global}}$ 为全局模型。传统 FL 优化全局目标: $$ \min_\theta \sum_{k=1}^K w_k \mathcal{L}_k(\theta) $$ 但实际 $\mathcal{L}_k$ 常因数据异构而差异巨大。

个性化目标允许每台设备维护自适应参数 $\theta_k$,优化如下: $$ \min_{\theta_1, \ldots, \theta_K} \sum_{k=1}^K \left( \mathcal{L}k(\theta_k) + \lambda \cdot \mathcal{R}(\theta_k, \theta{\text{global}}) \right) $$ $\mathcal{R}$ 为偏离全局模型的正则项,$\lambda$ 控制强度。这样本地模型可适当偏离全局,兼顾个性化与协同。

实际案例如健康监测设备,个体运动模式差异大,全局模型仅能粗略分类,个性化微调输出层或低秩适配器可显著提升罕见类别准确率。

常见个性化策略有本地微调(下载全局模型后用本地数据做少量梯度步)、个性化层(主干共享,头部本地训练)、聚类联邦(按数据相似性分组训练)、元学习(如 MAML,训练能快速适应新任务的初始化)。下表总结了主要权衡:

| 策略 | 个性化机制 | 计算开销 | 隐私保护 | 适应速度 |

|---|---|---|---|---|

| 本地微调 | 聚合后本地梯度下降 | 低 - 中 | 高(无数据共享) | 快(少量步) |

| 个性化层 | 主干共享 + 用户专属头部 | 中 | 高 | 快(小头部训练) |

| 聚类 FL | 按数据相似性分组训练 | 中 - 高 | 中(需分组元数据) | 中 |

| 元学习 | 跨任务/设备训练快速适应 | 高(元目标) | 高 | 极快(小样本) |

实际部署常用混合策略,如在个性化头部上本地微调,以兼顾稳健性和效率。

联邦隐私

联邦学习虽以隐私为初衷(数据不出本地),但模型更新(如梯度、权重变化)也可能泄露隐私,如模型反演、成员推断等攻击可部分还原本地数据。

为此,现代联邦系统常用安全聚合协议(加密聚合,服务器仅见总和,不见单个设备)、差分隐私3(在更新中注入噪声,数学上限制信息泄露)等防护措施。虽提升隐私,但也带来系统复杂度和模型效用、通信、稳健性的权衡。更深入的安全原理需专章讨论。

大规模设备编排

联邦学习将机器学习转变为大规模分布式系统挑战,远超传统算法范畴。需协调数千/百万异构设备,面对拜占庭故障、网络分区和通信效率等前所未有的难题。这些挑战与数据中心分布式训练完全不同,后者有高带宽和可靠基础设施。

网络与带宽优化

通信瓶颈是联邦学习可扩展性的首要约束。理解量化的传输需求,有助于模型架构、压缩和调度策略的设计。

联邦通信层级揭示了极端带宽约束。全模型同步每轮需 10-500MB,远超移动网络上传带宽(5-50 Mbps)。梯度压缩(量化、稀疏、选择性传输)可降 10-100 倍,实际部署需 100-1000 倍压缩,将 100MB 模型降至 100KB-1MB,移动设备可在合理时间内上传,且不耗尽流量。通信频率需在模型新鲜度与带宽消耗间权衡。

网络基础设施直接影响参与率和系统可行性。4G 上传 5-50 Mbps,8MB 更新需 1.3-13 秒。实际网络差异极大,农村 1 Mbps,城市 5G 可达 100+ Mbps,需自适应通信策略,兼顾低端与高端设备。

通信需求与参与率呈临界效应:更新超 10MB 时参与率 <10%,低于 1MB 时可达 40-60%。高参与率带来更好统计多样性和全局模型质量。

高阶压缩技术如梯度量化(FP32→INT8/二进制)、稀疏化(仅传最大梯度)、Top-k 选择和误差累积等,成为实际部署的必需。

异步设备同步

联邦学习处于分布式系统与机器学习的交汇点,继承了两者的挑战,并因移动、异构和不可靠性而更复杂。

需应对拜占庭容错:设备故障频繁,恶意更新可破坏全局模型,需鲁棒聚合协议(如拜占庭平均),但计算开销大。共识机制需协调百万不可靠节点,传统 Raft/Paxos 不适用。

网络分区尤为棘手,设备可能长时间离线,异步协调协议需平衡陈旧度与新鲜度。

容错与恢复策略包括:全局模型快照(便于回滚)、部分更新处理(防止部分设备掉线影响全局)、状态对齐(设备重连时高效同步)、动态负载均衡(应对参与模式变化)。

异步协调带来收敛新挑战。传统同步训练假设所有节点完成每轮,联邦系统需优雅处理慢节点和掉线。FedAsync20 等方法支持异步聚合,服务器随时接收更新,陈旧度加权防止过时更新影响全局。

百万设备异构管理

实际联邦部署在硬件、网络、数据分布和可用性等多维度极度异构。旗舰手机 35 TOPS,IoT 微控仅 0.03 TOPS,内存差异 100-10000 倍,能耗和网络差异更大。

自适应协调协议通过分层参与策略优化资源利用。高端设备可做复杂本地训练,低端设备仅做轻量更新或数据聚合,形成自然的计算层级。

规模挑战还体现在协调开销。传统共识算法仅适合几十节点,联邦学习需百万级,需分层协调架构(如区域聚合服务器),利用边缘计算基础设施优化梯度聚合。

现代系统用分层采样兼顾统计代表性与效率,考虑设备能力、地理、时间等多维度,动态调整参与策略。

生产集成

前文建立的理论基础——模型自适应、数据高效、联邦协同——为设备端学习系统提供了构建模块。但将这些技术落地为生产系统,需解决跨越所有约束维度的集成挑战。

实际部署的系统复杂度远超单项技术之和。模型自适应、数据高效和联邦协同需无缝协作,而非各自为政。不同学习策略的计算和内存特性需整体协调,训练、推理和通信需合理调度,避免影响用户体验和系统稳定性。与中心化系统不同,设备端学习需分布式验证和故障检测,跨异构设备群体运行。

理论到实践的转变需系统性工程方法,平衡多重约束,保障系统可靠性。成功的设备端学习部署依赖整体系统设计,而非单点算法突破。后续章节将系统梳理生产系统如何通过设计模式、运维实践和监控策略,实现可扩展、可靠的设备端学习部署。

MLOps 集成挑战

将设备端学习集成到现有 MLOps 流水线,需扩展 第 13 章:机器学习运维 的运维框架,支持分布式训练、异构设备和隐私保护协同。标准 MLOps 假设中心化数据、可控部署和统一监控,不适用于边缘学习,需新方法管理技术债和运维卓越。

部署流水线变革

传统 MLOps 部署流水线(见 第 13 章 )为标准 CI/CD:训练、验证、上线单一模型到统一基础设施。设备端学习需设备感知的部署流水线,不同设备层级分发不同自适应策略:微控器用偏置更新,中端手机用 LoRA 适配器,高端设备用选择性层更新。部署产物从静态模型文件变为自适应策略、初始权重和设备特定优化配置的集合。

这要求流水线扩展设备能力检测、策略选择和分层部署编排,同时保持传统 MLOps 的可靠性。

版本管理也更复杂。中心化系统仅需单一模型版本,设备端学习需多维版本追踪:预训练主干为基础版本,各设备按策略本地适应,形成设备特定检查点,联邦聚合轮次形成聚合 epoch。成功部署需分层版本管理,主干慢速演进,本地适应持续发生,形成分层版本空间。

监控系统演进

第 13 章:机器学习运维 的监控聚合自中心化推理服务器。设备端学习监控需在完全不同的约束下运行,重塑系统观测、度量和响应模型行为的方式。

隐私保护遥测是首要变化。需用联邦分析,仅上传聚合统计或差分隐私摘要,不能像中心化系统那样记录单条预测或训练样本。设备仅报告分布摘要(如均值准确率、置信直方图),所有统计需差分隐私保证,安全聚合协议防止服务器还原单设备数据。

漂移检测也更难,无标签时只能用本地信号。可用置信度校准、输入分布监控、任务反馈代理、影子基线对比等方法,检测模型退化。

异构性能追踪是第三大挑战:全局均值掩盖了关键失败,需按设备能力、地区、时间等多维度分段监控,发现性能差距、区域偏差、版本滞后和参与不均等问题。

持续训练编排

传统持续训练在中心化基础设施上定期重训,设备端学习则是数百万设备独立训练,无需全局同步,需全新协调策略。

异步协调是首要变化。仅 20-40% 设备每轮可用,系统需容忍慢设备,防止其阻塞全局进度。设备常用不同主干版本,聚合协议需优雅处理版本偏差。设备重连时需高效对齐本地适应与全局模型。

资源感知调度保障训练不影响用户体验。仅在空闲、充电、Wi-Fi 时训练,温度超限暂停,电池消耗受控,网络受限时压缩更新。

无全局可见性的收敛评估是最后挑战。需用联邦评估、更新幅度追踪、参与多样性和时序一致性等间接信号判断收敛。

验证策略适配

第 13 章:机器学习运维 的验证假设有中心化测试集和评估基础设施。设备端学习需分布式验证,兼顾隐私和资源约束。

影子模型评估是主力机制:设备同时运行基线影子模型(冻结主干)、本地适应模型和最新聚合模型,对比预测,发现适应退化时自动回滚。

置信度质量门控在无标签时用置信度作为质量代理,置信度下降提示分布漂移或模型退化,低于基线时暂停适应。

联邦 A/B 测试支持新策略或架构的分布式实验,随机分组,隐私聚合,比较适应成功率、收敛速度和最终性能,逐步推广。

这些变革需新工具和基础设施,系统性扩展传统 MLOps。CI/CD、监控、A/B 测试和响应流程为设备端学习运维提供基础,联邦协议协调分布式训练,监控体系弥补分布式适应的可观测性缺口。

成功的设备端学习部署需在继承 MLOps 方法论的基础上,适应分布式、异构环境的独特挑战,确保运维可靠性与边缘智能的落地。

生物启发的学习效率

设备端学习的约束与生物智能系统的根本挑战高度一致,提供了高效学习设计的理论启示。理解这些联系,有助于在资源受限下实现原理性优化。

向生物神经高效学习

人脑仅用约 20 瓦功耗即可持续学习,正是设备端学习的效率目标21。这种高效源于多项架构原则,直接启发边缘学习设计。

大脑的能效特性为设备端系统设定了多维优化目标:20W 总功耗,10W 用于主动学习和记忆巩固,等同于移动设备充电时可持续分配的能耗。稀疏分布式表征仅 1-2% 神经元激活,极大降低了计算和存储需求。学习效率体现在小样本学习和持续适应,避免灾难性遗忘。分层处理实现多尺度信息复用。

生物学习的稀疏性、事件驱动和持续适应等特性,正是设备端学习所需的关键机制。

无监督数据利用策略

移动设备持续采集丰富传感器流,极适合自监督学习:摄像头视觉流、加速度计时序、GPS 空间、触控行为等,为无标签表征学习提供了海量数据。

如摄像头 30fps,每天 260 万帧,适合对比学习。加速度计 100Hz,每天 860 万点,适合时序表征。GPS 轨迹和触控行为可做空间和行为嵌入,无需人工标注。

对比学习可用时序相关性,连续帧为正样本,增强变换为负样本。音频流可用掩码预测做自监督,运动数据可做时序结构学习。

生物启发还体现在持续学习与遗忘防控。大脑通过突触巩固和回放机制实现新旧知识共存。设备端可用弹性权重巩固、经验回放和渐进架构等机制,防止灾难性遗忘。

持续适应与遗忘防控

实际部署需持续适应环境、用户和任务变化,面临稳定 - 可塑性权衡:既要保持已有知识,又要快速学习新模式。

边缘设备持续学习面临灾难性遗忘(新知识覆盖旧知识)、任务干扰(多目标竞争有限容量)、分布漂移(部署环境与训练环境差异)、资源约束(内存不足无法存历史数据)。

元学习方法(如 MAML)通过学习“学习算法”而非具体任务,实现小样本快速适应,正适合设备端个性化。小样本学习让模型仅用少量用户数据即可个性化,同时保持预训练的通用能力。

理论上,最优设备端学习系统应结合稀疏表征、自监督预训练和元学习。实际设计中,稀疏架构降内存和算力,自监督目标用足无标签数据,元学习提升个性化效率。

关键原则是最小化适应开销。全量微调通常不可行,应优先用偏置优化、残差适配器和轻量头部等局部更新,兼顾个性化与稳定性。

轻量适应的可行性高度依赖离线预训练的强度。预训练模型应具备可迁移的通用表征,减轻本地适应负担,提升数据稀缺环境下的收敛稳定性。

即便适应轻量,也需机会性调度,确保系统响应性和用户体验。本地更新应在设备空闲、充电和网络良好时进行,避免影响主业务。

本地训练产物需严格数据安全,回放缓冲、支持集、适应日志和更新元数据均需防止未授权访问。轻量加密或硬件安全存储可在不增加资源负担的前提下提升安全性。

然而,安全措施并不能保证模型稳健性。模型适应时需监控适应动态,轻量验证(置信评分、漂移检测、影子模型评估)可及早发现发散,及时触发回滚机制。

鲁棒回滚依赖可信模型检查点。每次部署都应保留已知良好的基线版本,适应退化时能快速恢复,尤其在安全和合规领域尤为重要。

在分布式或联邦学习场景下,通信效率是首要设计约束。需用量化梯度、稀疏参数和选择性模型传输等压缩技术,实现大规模异构设备的可扩展协同。

当个性化时,系统应优先本地化适应,限制更新范围(如头部或适配器),防止灾难性遗忘,降低内存和加速适应。

全生命周期内,隐私和合规需内建于适应流程。用户同意、数据最小化、保留期限和删除权等机制应成为模型设计的核心,而非事后补救。大规模合规需设备端学习流程本身就符合可审计自治原则。

下图总结了设计实用、可扩展、鲁棒设备端 ML 系统的关键决策点。

生产部署的系统集成

实际设备端学习系统通过系统性集成三大解决支柱,而非依赖单一技术。集成需精细的系统工程,管理各技术间的交互、冲突和整体性能优化。

以 5000 万台异构设备上的语音助手为例,系统架构分三层协同应对多样约束:

- 模型自适应层:按设备能力分层部署。高端机(20%)用 LoRA 秩 32 适配器,支持高维参数更新;中端机(60%)用秩 16,兼顾表达力与内存;低端机(20%)仅用偏置更新,1GB 内存即可个性化。

- 数据高效层:全体设备自适应缓冲区大小(低端 10MB,高端 100MB),小样本学习解决冷启动,流式更新适应用户语音风格变化。

- 联邦协同层:设备按连接和电量机会性参与联邦训练,LoRA 适配器每次仅 50MB 更新,远低于全模型 14GB,隐私聚合协议保障个体语音不出本地,同时提升全局模型对口音和语言的泛化能力。

高效集成需遵循以下工程原则:

- 分层能力匹配:高能力设备用复杂技术,低端设备保证基本功能,绝不假设能力均衡。

- 优雅降级:单一组件失效时系统仍能运行,如连接差时本地适应不受影响,低电量时自动切换极简模式。

- 冲突解决:模型自适应与数据高效可能冲突(如内存与缓冲区),需系统性资源分配和优先级管理。

- 性能验证:集成后会出现单项技术未见的新行为,需全设备组合和网络条件下全面测试。

这种集成方法将设备端学习从技术集合转变为可在现实约束下实现鲁棒个性化的系统能力。

持续的技术与运维挑战

前文探讨的模型自适应、数据高效与联邦协同等解决方案,虽解决了设备端学习的诸多根本约束,但在实际部署中也暴露出一系列持续性挑战。这些挑战代表了设备端学习研究的前沿,揭示了前述技术的极限及其带来的新运维复杂性。理解这些挑战,有助于评估设备端学习的适用场景,以及何时应采用替代方案。

与传统中心化系统(训练环境可控、硬件统一、数据集规范)不同,边缘系统需应对设备异构、数据碎片化及缺乏中心化验证基础设施等问题。这些因素带来了新的系统级权衡,考验着自适应策略、数据高效方法和协同机制的边界。

设备与数据异构管理

联邦与设备端 ML 系统需在极其多样的设备生态中运行,从智能手机、可穿戴设备到 IoT 传感器和微控制器,硬件能力、软件栈、网络连接和电源状况均高度异构。与云端可标准化环境不同,边缘部署面临系统配置和约束的广泛分布,极大增加了算法设计、资源调度和模型部署的复杂性。

硬件层面,设备在内存容量、处理器架构(如 ARM Cortex-M 与 A 系列)22、指令集支持(如 SIMD、浮点单元)及 AI 加速器有无等方面差异巨大。有的设备具备强大 NPU 可运行小型训练循环,有的仅有低频 CPU 和极小 RAM。这直接影响模型规模、训练算法选择和更新频率。

软件异构性进一步加剧挑战。设备可能运行不同版本的操作系统、驱动和运行库。有的支持 TensorFlow Lite23 Micro 或 ONNX Runtime Mobile 等优化 ML 运行时,有的则依赖定制推理栈或受限 API。这些差异可能导致行为不一致,尤其在模型编译或浮点精度不同的平台间。

网络连接和在线时长也高度不均。有的设备仅偶尔联网、偶尔充电,带宽受限;有的则持续供电、网络稳定,但仍需优先保证用户体验。这些差异使得协同学习和更新调度更为复杂。

系统碎片化还影响可复现性和测试。如此广泛的执行环境,难以保证模型行为一致或可靠调试故障,监控、验证和回滚机制变得更重要,但也更难统一实现。

以移动键盘联邦学习为例,高端手机有 8GB RAM、AI 加速器、持续 Wi-Fi,低端机仅 2GB RAM、无加速器、移动数据断续。这些差异决定了训练时长、模型更新频率,甚至能否训练。系统需动态调整训练计划、模型格式和压缩策略,确保用户公平受益,同时尊重设备极限。

非独立同分布(Non-IID)数据分布挑战

中心化机器学习可聚合、打乱和清洗数据,近似独立同分布(IID),这是许多算法的基础假设。设备端与联邦学习则根本违背这一假设,需算法能应对高度碎片化和非 IID 的本地数据。

这种碎片化带来级联挑战。不同设备上计算的梯度可能冲突,导致收敛变慢或训练不稳定。本地更新易过拟合个体特征,聚合后全局性能下降。客户端数据多样性也使评估复杂,无单一测试集能代表真实部署分布。

需用个性化层、重要性加权、自适应聚合等技术部分缓解,但最优方案依赖具体应用和数据碎片特性。正如 第 14 章:设备端学习 所述,统计异质性是设备端学习区别于传统中心化方法的核心挑战之一。

分布式系统可观测性

第 13 章:机器学习运维 中的监控与可观测性框架,在分布式边缘环境下需彻底重构。传统中心化监控依赖统一数据收集和实时可见性,设备端学习则常处于断网、数据不可集中、隐私受限的环境。MLOps 的漂移检测和性能监控理念虽可借鉴,但需适配分布式、隐私保护的设备端系统。

与中心化系统可持续用验证集评估不同,设备端学习的可见性和可观测性发生根本转变。模型一旦部署,常在多样且断网环境中运行,内部更新可能无人监控,确保自适应有益且安全极具挑战。

核心难点在于缺乏中心化验证数据。传统流程用清洗数据集训练和评估,设备端则仅能用本地输入自适应,这些数据极少有标签且难系统收集。更新质量和方向(提升泛化还是引入漂移)难以评估,且不能影响用户体验或违反隐私。

模型漂移风险在流式场景尤为突出,持续自适应可能导致性能缓慢劣化。如语音识别模型若过度适应背景噪声,最终可能只适应短暂声学条件,主任务准确率下降。若无法观测参数或输出的演化,这类退化常难以察觉。

缓解方法包括设备端验证与更新门控。可将自适应步骤与轻量性能检测交替——用代理目标或自监督信号近似模型置信度。例如关键词唤醒系统可跟踪近期置信度,若持续低于阈值则暂停更新。也可用影子评估,设备同时维护多个模型版本,实时对比适应模型与基线在新数据上的表现。

另一策略是定期快照与回滚,适应前保存模型状态,若后续性能下降(如下游指标或用户反馈),可回退到已知良好状态。健康监测设备已采用此法,但在内存受限环境下会带来存储和计算开销。

部分场景下,联邦验证可部分解决。设备可上传匿名模型更新或摘要,服务器聚合后识别全局漂移或失效模式。虽保留部分隐私,但增加通信开销,且难捕捉罕见或个体化失效。

总之,设备端学习的更新监控与验证需重新思考传统评估实践。系统需依赖隐式信号、运行时反馈和保守自适应策略保障稳健性。缺乏全局可观测性不仅是技术限制,更是本地自适应与全局可靠性对齐的系统性难题。

动态环境下的性能评估

第 12 章:AI 基准测试 建立了系统化的 ML 性能测量方法:推理延迟、吞吐、能效、准确率等。这些基准适用于静态推理任务。设备端学习需扩展这些指标,衡量自适应质量和训练效率。

除推理指标外,自适应系统需专门的训练指标,衡量边缘约束下的学习效率。自适应效率衡量每消耗 100 个训练样本带来的准确率提升(如 2%),直接反映个性化速度和数据需求。内存约束收敛性评估在指定 RAM(如 512KB)下的验证损失,便于跨设备对比。每步能耗(毫焦/步)对电池设备尤为关键,移动设备通常为 500-1000mW 持续 ML,1.8-3.6 焦/小时适应,超出即影响续航。自适应时延则衡量从接收新数据到性能提升的实际时间,考虑机会性调度(如仅空闲/充电时训练)。

评估本地自适应是否优于全局模型,需用个性化增益指标。每用户性能增量衡量适应模型对比全局基线在用户持出集上的提升,通常需超 2% 才值得投入。个性化 - 隐私权衡则衡量每单位本地数据暴露带来的准确率提升,帮助评估适应收益是否大于隐私成本。灾难性遗忘率衡量适应后原任务性能下降,通常要求低于 5%。

联邦学习场景下,需用联邦协调成本指标。通信效率衡量每字节传输带来的准确率提升,现代系统通过量化/稀疏化可降 10-100 倍通信,精度损失 <5%。慢设备影响量化因慢设备导致的收敛延迟,异步聚合可降 30-50%。聚合质量则衡量不同参与率下的全局模型性能,通常需每轮 10-20% 设备参与才能稳定收敛。

这些训练指标与推理指标互补,形成自适应系统的完整性能画像。实际基准需双维度评测:推理快但适应慢,或适应快但最终精度差,均难满足实际需求。推理与训练基准的结合,实现了设备端学习系统全生命周期的整体评估。

资源管理

设备端学习引入了传统推理部署中不存在的资源竞争。许多边缘设备仅为高效推理设计,极少考虑训练负载。本地自适应需与其他系统进程和前台应用争夺算力、内存带宽、能耗和热预算。

最直接的约束是算力可用性。训练需额外的前向/反向传播,即便仅更新少量参数(如偏置或头部),反向传播仍需遍历相关层,指令数和内存流量大增。共享算力(如移动 SoC、嵌入式 CPU)下,训练会拖慢交互任务、降低帧率或影响传感器处理。

能耗问题更突出。适应常需多样本持续计算,电池设备易快速耗电。如微控器单次适应可耗数毫焦24,对能量采集系统尤为敏感,需严格调度,仅在空闲/能量充足时训练。

内存方面,训练峰值远高于推理,需缓存中间激活25、梯度和优化器状态。

这些资源需求还需兼顾服务质量(QoS)。用户期望设备响应可靠,不能因后台训练而卡顿。任何可感知的退化(如唤醒词丢音、可穿戴延迟)都会损害信任。许多系统采用机会性学习策略,前台活跃时暂停适应,仅在负载低时恢复。

部分部署还受网络基础设施成本约束,如需将部分训练任务卸载到网关或云端,带来带宽和通信权衡。混合模型需权衡本地与远程更新的时机和调度。

总之,设备端学习的成本不仅是 FLOPs 或内存,更是系统负载、用户体验、能耗和基础设施的复杂博弈。需算法、运行时和硬件协同设计,确保适应在实际约束下高效、无感、可持续。

系统失效识别与防控

理解设备端学习的潜在失效模式,有助于避免代价高昂的部署错误。结合联邦学习研究和自适应系统已知风险,需重点关注以下失效类别:

最根本的风险是无约束适应漂移,持续学习导致模型逐步偏离预期。例如键盘预测系统若学习所有输入(含纠错),可能将错别字学为建议,预测质量逐步下降。健康监测应用中,用户基线的渐变也可能被学为“正常”,导致异常漏检。漂移常缓慢且局部,缺乏监控难以察觉。

除单设备漂移外,联邦学习还面临群体参与偏差放大。电力/网络好的设备更常参与,模型逐步偏向高端用户,低资源用户体验下降,形成反馈环,数字鸿沟加剧,公平性和伦理风险突出。

这些系统性偏差与数据质量问题交互,易形成自动纠错反馈环,尤其在文本应用中。系统无法区分真实输入与纠错,专业术语被误学为错误,导致专业场景建议失效。此问题与漂移叠加,模型既适应个体习惯,也可能学到自身错误。

这些失效模式的相互作用,凸显了系统性安全机制的重要性。需设定适应范围、分层采样、数据过滤和影子基线评估等措施,防止无约束漂移、参与偏差和数据污染。尽管生产事故鲜有公开,研究界已将这些模式视为亟需系统性缓解的关键领域。

生产部署风险评估

在合规、可审计和需监管的领域(如医疗、金融、安全),设备端学习带来的挑战远超技术可行性,核心矛盾在于系统自治与可控性的平衡。

传统 ML 流水线所有更新均中心化管理、版本化和验证,数据、检查点和评估指标可复现,支持追溯。设备端学习则失去这一可见性,每台设备参数独立演化,受本地数据流影响,开发者和运维者无法观测。

这种自治带来验证缺口。无法访问输入数据或更新轨迹,难以确认模型仍符合原始规范或性能保证。对需认证的行业尤为致命,设备自适应后可能超出合规边界,触发违规而无外部信号。

缺乏中心化监管也使回滚和恢复复杂。若模型更新导致性能下降,尤其在离线或无遥测系统中,失效难以及时发现,内部状态可能已远离任何已知检查点,诊断和恢复远比静态部署复杂。需保守更新阈值、回滚缓存或双模型架构等安全机制。

此外,设备端学习引入新安全漏洞。模型适应依赖本地、可能不可信的数据流,攻击者可篡改存储数据(如回放缓冲)或注入有毒样本,导致性能下降或引入漏洞。所有本地适应数据(如特征嵌入、小样本)都需防止未授权访问,避免信息泄露。

在去中心化环境下,模型完整性尤难维护。自治更新若无外部可见性,模型可能漂移至不安全或有偏状态。GDPR 等法规的“被遗忘权”也带来挑战:若用户数据通过适应影响模型,追踪和逆转影响极为复杂。

自适应模型的安全与完整性,尤其在边缘场景下,是重要的开放难题。需专门的分布式 ML 安全框架系统性应对。

隐私法规与设备端学习也有复杂交互。虽本地适应可减少敏感数据传输,但仍需在设备上存储和处理个人信息(如传感器轨迹、行为日志)。需严格安全框架和合规设计,可能涉及数据保留、用户同意和可审计性等要求。系统需在不影响适应效果的前提下,满足加密存储、保留期限和用户重置等合规要求。

最后,边缘学习的兴起带来责任与问责的新问题。模型自治适应后,谁对其行为负责?如适应模型误诊健康、误解语音命令,根因可能在本地数据漂移、初始化不佳或防护不足。若无标准化失效捕获与分析机制,责任难以界定,合规更难通过。

应对这些风险需新工具、协议和设计实践,支持可审计自治——系统能本地适应,同时满足可追溯、可复现和用户保护等外部要求。随着设备端学习普及,这些挑战将成为系统架构和治理的核心议题。

工程挑战综述

设计设备端 ML 系统需在技术与实践约束间权衡。局部适应带来个性化、隐私和响应性,但也引入硬件异构、数据碎片、可观测性和合规等多重挑战。

系统异构性使部署和优化复杂化,算力、内存和运行环境差异大。非 IID 数据分布挑战学习稳定性和泛化,尤其在无全局上下文的本地训练中。缺乏中心化监控使更新验证和性能回归难以发现,训练活动常与核心功能争夺能耗和算力。部署后学习还带来模型治理难题,包括可审计性、回滚和隐私保障。

这些挑战相互作用,影响不同自适应策略的可行性。下表总结了主要挑战及其对边缘 ML 系统的影响。

| 挑战 | 根本原因 | 系统级影响 |

|---|---|---|

| 系统异构 | 硬件、软件、工具链多样 | 限制可移植性,需平台特定调优 |

| 非 IID 与数据碎片化 | 本地化、用户特异性数据分布 | 降低泛化能力,漂移风险提升 |

| 可观测性与反馈有限 | 无中心化测试或日志 | 更新验证与调试困难 |

| 资源竞争与调度 | 内存、算力、电池等资源竞争 | 需动态调度与预算感知学习 |

| 部署与合规风险 | 部署后持续学习 | 版本管理、审计与回滚复杂 |

稳健 AI 系统基础

上述运维挑战与失效模式揭示了超越部署的系统可靠性风险。当模型在数百万异构设备上自治适应时,出现了中心化训练从未遇到的三类威胁:

首先,中心化系统的失效局部且可观测(见 第 13 章:机器学习运维 ),设备端学习则可能让局部失效在设备群体间悄然传播。如一台设备适应出错,若被联邦聚合,可能污染全局模型。硬件故障在中心化基础设施下易被发现,边缘设备则可能悄然损坏梯度,缺乏检测。

其次,联邦协同机制虽实现协作,也带来新攻击面。恶意客户端可注入有毒梯度26,破坏全局模型。模型反演攻击可从聚合更新中提取隐私。分布式特性让攻击更易执行(攻破客户端)且更难检测(无中心化验证)。

第三,设备端系统需在无标签验证数据下应对分布漂移和环境变化。模型可能自信地漂移至失效模式,适应本地偏差或短暂异常。设备间非 IID 数据分布意味着局部漂移难以触发全局警报,导致静默退化。

这些可靠性威胁需系统性方法保障设备端学习的稳健性,包括自治适应、防御恶意攻击和环境不确定性。 第 16 章:稳健 AI 将系统梳理这些挑战,建立容错 AI 系统原则,包括拜占庭鲁棒聚合、对抗训练和漂移检测,这些技术已成为生产级设备端学习系统的必备组件。

这些鲁棒机制的隐私保护属性(如安全聚合、差分隐私)直接关联 第 15 章:安全与隐私 ,为大规模自学习系统的用户信任和合规提供加密基础。

常见误区与陷阱

设备端学习与云端训练环境根本不同,资源极限和隐私要求挑战了传统 ML 假设。局部适应和隐私保护的吸引力,易掩盖其技术局限和实现难题,决定了设备端学习是否优于更简单方案。

误区: 设备端学习能实现与云端训练同等的自适应能力。

这一误解让团队期望本地学习能达到云端大算力下的模型提升。实际上,设备端受限于内存、算力和能耗,适应能力受限。本地数据集小、偏、非代表性,难以实现云端同等泛化。高效设备端学习需接受这些限制,设计在实际约束下有意义提升的自适应策略,而非试图复制云端能力,需效率优先和精细优化。

陷阱: 以为联邦学习自动保护隐私,无需额外防护。

许多实践者认为数据留在本地就足够隐私保护,忽视了模型更新可泄露的信息。梯度和参数更新可通过推断攻击泄露本地数据,设备参与模式、更新频率和收敛行为也可暴露用户敏感信息。真正的隐私保护需差分隐私、加密聚合和安全通信协议,而非仅靠数据本地化。

误区: 资源受限适应总能带来更好的个性化模型。

认为任何本地适应都有益,忽视了本地数据质量和数量。数据不足、噪声大或偏差严重时,设备端学习反而可能劣化模型。小样本信号不足,适应本地噪声会损害泛化。高效系统需检测本地适应是否有益,数据不足时回退到通用模型。

陷阱: 忽视不同设备类型和能力的异构挑战。

团队常假设硬件能力均衡,实际部署设备能力差异极大。高端手机适用的算法在 IoT 设备上可能彻底失效27,异构不仅影响单设备性能,也影响联邦协调,慢设备可拖慢全局。需自适应算法和鲁棒协调机制,工程实践需能优雅应对不确定性和失效。

陷阱: 低估了分布式边缘系统学习编排的复杂性。

团队常只关注单设备优化,忽视跨千/百万设备的系统级协调。边缘系统需应对断续连接、功耗状态、时区和设备可用性等复杂调度与同步。设备分组、联邦轮次协调、模型版本管理和不可靠设备的部分参与,需远超简单聚合服务器的基础设施。实际部署还涉及多方利益、安全和运维流程,需强大的编排框架应对设备流失、网络分区和运维中断。

总结

设备端学习代表了机器学习从静态中心化训练向动态本地自适应的根本转变。该范式让系统能个性化体验、保护隐私、减少网络依赖,并快速响应本地变化。成功依赖于优化原则、硬件约束理解和良好运维实践。云端到边缘的转变需克服极限算力、内存和能耗约束,彻底重塑模型设计与适应方式。

实现实用设备端学习的技术策略涵盖系统设计多维度。自适应技术从偏置更新到选择性参数调优,权衡表达力与资源效率。数据高效在本地样本有限时尤为关键,推动小样本学习28、流式适应和记忆回放机制29等创新。

要点回顾

- 设备端学习让机器学习从静态部署转向动态本地自适应,实现个性化与隐私保护

- 资源约束驱动专用技术:偏置更新、适配器模块、稀疏参数更新、压缩数据表示

- 联邦学习协调异构设备分布式训练,兼顾隐私与非 IID 数据分布

- 成功需算法与硬件协同设计,平衡适应能力与内存、能耗、算力等约束

实际应用既展现了设备端学习的潜力,也暴露了挑战:从适应用户语音的关键词唤醒到无需上传数据的推荐引擎,随着 ML 向移动、嵌入式、可穿戴扩展,能在本地高效学习、可靠运行成为下一代智能系统的核心能力。

设备端学习的分布式特性带来了超越单设备的全新风险。其强大能力——本地数据学习、模式适应、设备协同——也带来了新的攻击面和隐私风险。自适应系统不仅要正确运行,还需保护用户隐私、防御对抗攻击。 第 15 章:安全与隐私 系统梳理了如何防护隐私泄露和对抗攻击, 第 16 章:稳健 AI 进一步扩展到硬件故障和软件失效的系统级稳健性, 第 13 章:机器学习运维 则为这些复杂自适应系统的生产部署和运维提供了全面框架。

测验:设备端学习

测试对设备端学习核心概念的理解

A11 Bionic 突破:苹果 A11 Bionic(2017)是首款具备设备端训练能力的移动芯片,算力达 0.6 TOPS(前代 A10 为 0.2 TOPS,提升 3 倍),集成 43 亿晶体管和双核神经引擎,首次实现移动端梯度计算。谷歌 Pixel Visual Core 也通过 8 个定制图像处理单元实现了类似能力,专为机器学习优化。 ↩︎

GDPR 对机器学习的影响:2018 年 GDPR 生效后,未经同意的个人数据集中训练被禁止。“被遗忘权”要求模型能“遗忘”特定用户,传统训练难以实现。这推动了隐私保护型机器学习技术的投资。 ↩︎

差分隐私:通过添加噪声实现可量化隐私保护。联邦学习中,DP 确保聚合后无法推断单个用户数据。参数 ε 控制隐私 - 效用权衡,ε 越小隐私越强但精度下降。实际部署常用 ε=1-8,噪声会提升通信开销 2-10$\times$、精度下降 1-5%。 ↩︎ ↩︎

唤醒词检测:始终监听的关键词检测(如“嘿 Siri”、“OK Google”、“Alexa”),需持续运行且功耗极低(约 1mW,比完整语音识别低 1000 倍)。模型极小(约 100KB),专为亚 100ms 时延和极低误触发率设计,现代系统准确率达 95% 以上,设备端个性化对适应用户声音和环境至关重要。 ↩︎

深度可分离卷积:将标准卷积分解为逐通道卷积和 1×1 卷积。以 3×3 卷积、512 输入/输出通道为例,标准卷积需 240 万参数,深度可分离仅需 1.38 万,参数量减少 174 倍,计算量同样大幅下降。 ↩︎

非独立同分布(Non-IID):设备端数据常常非独立同分布,如每台手机的键盘数据因用户语言、风格、纠错需求差异巨大,个性化训练必不可少,但收敛更难。 ↩︎

随机梯度下降(SGD):神经网络基础优化算法,按小批量或单样本更新参数,仅需存储当前参数和梯度,适合内存极小的微控制器。 ↩︎

苹果神经引擎演进:A17 Pro(2023)集成 16 核神经引擎,峰值 35 TOPS,相当于 GTX 1080 Ti,专为 8/16 位矩阵运算优化,支持高效设备端训练。 ↩︎

谷歌 Tensor SoC 架构:Pixel 6 起集成定制 Edge TPU,专为 TensorFlow Lite 优化,8 位整数运算高效,适合联邦学习场景。 ↩︎

梯度检查点:通过反向传播时重算中间激活,换取内存节省(可降 50-80%),代价是计算量提升 20-30%。对内存更紧张的设备端训练尤为重要。 ↩︎

TinyTL 内存突破:TinyTL 将 MobileNetV2 参数从 3.4M 降至 5 万,FP32 下权重仅 200KB,激活缓存 400KB,1MB 内存即可运行。实际部署在 STM32H7 上,精度达全量微调的 85%,内存降 15 倍,更新耗时从 8 分钟降至 30 秒。 ↩︎

LoRA(低秩适配):微软 2021 年提出,通过学习低秩分解矩阵而非全量权重,实现高效微调。参数量可降 100-10000 倍,适应质量保持 90-95%。已成大语言模型参数高效微调标准。 ↩︎

“Hey Siri”技术现实:需 100ms 内检测,持续监听功耗 <1mW,192KB 模型,0.5 TOPS,误触发率 <0.001%,准确率 >95%,16kHz 音频 200ms 窗口,提取 Mel 频率特征。 ↩︎

TinyML 市场现实:2023 年市场规模 24 亿美元,2030 年预计达 233 亿。每年出货 1000 亿微控制器,<1% 支持设备端学习。典型 TinyML 部署功耗 <1mW,内存 <256KB,单芯片成本 <1 美元,应用包括预测性维护、健康监测、智慧农业等。 ↩︎

MFCC(Mel 频率倒谱系数):模拟人耳听觉的音频特征,16kHz 音频 20ms 窗口可降至 12-13 维,极大压缩数据量,1980 年代起广泛用于语音识别。设备端常用压缩特征而非原始波形,便于本地学习和存储。 ↩︎

联邦平均(FedAvg):谷歌 2017 年提出,创新点在于平均权重而非梯度。每个客户端本地做多步 SGD(通常 1-20 步),再上传权重,通信量比分布式 SGD 降低 10-100 倍。FedAvg 支撑了 Gboard 等大规模生产系统,能在数十亿设备上运行。 ↩︎

无线通信现实:移动设备上传带宽远低于下载(LTE 上传 5-10 Mbps,下载 50+ Mbps),上传 50MB 模型需 100mAh 电量(约 2-3% 电池),耗时 40-80 秒。低功耗设备(如 LoRaWAN)带宽更低,需极致压缩。 ↩︎

梯度量化:将 FP32 梯度转为低精度(INT8、INT4、1 位),如 signSGD 仅传符号,压缩 32 倍。误差补偿法累积量化误差,保证收敛。实际部署可降通信 8-16 倍,精度损失 <1%。 ↩︎

梯度稀疏化:仅传最大梯度(如前 1-10%),大幅降通信。梯度累积法本地存储未传递梯度,待足够大时再上传。可达 10-100 倍压缩,收敛质量基本不变。 ↩︎

异步联邦学习(FedAsync):无需等待慢设备,服务器随时用新到的客户端更新,陈旧度加权。可提升 2-5 倍收敛速度,精度损失 1-3%。 ↩︎

大脑能效:人脑 20W 功耗(相当于一只 LED 灯泡),每秒处理 10^15 次操作,比当前 AI 加速器高效 5 万倍。86 亿神经元仅 1-2% 同时激活,10^14 突触实现大规模并行,重要计算用更高精度。现代边缘 AI 也追求稀疏激活、自适应精度和事件驱动处理。 ↩︎

ARM Cortex 架构谱系:ARM Cortex 系列能力跨度达 6 个数量级。Cortex-M0+(IoT 传感器)48MHz、32KB RAM、无浮点,功耗约 10µW。Cortex-M7(嵌入式)400MHz、1MB RAM、单精度 FPU,功耗约 100mW。Cortex-A78(智能手机)3GHz、多核、NEON SIMD、分支预测,功耗 1-5W。联邦学习需动态适配算法:M0+ 上量化推理,M7 上轻量训练,A78 上全反向传播。 ↩︎

TensorFlow Lite:谷歌移动/嵌入式 ML 推理框架,针对 ARM 优化,量化/剪枝可降模型体积 75%,推理速度提升 3 倍。支持 16/8 位量化,专用内核适配移动 CPU/GPU。TFLite Micro 面向 <1MB 内存的微控器,实现 Arduino 等平台 ML。 ↩︎

微控器能耗现实:典型微控器训练时 10mW,1 小时耗 3.6 焦,1000mAh 电池 2.8 小时耗尽。能量采集系统仅能持续 10-100mW(室内光伏),无法持续训练。实际部署常用占空比:每小时训练 10 秒,总耗约 1 焦,仅能支持 100-1000 步,需极高效算法和能量预算。 ↩︎

激活缓存:反向传播需存前向激活,内存可达权重 3-5 倍。梯度检查点等技术可降 80% 内存,代价是计算提升 30%。对内存极限设备尤为关键,否则适应不可行。 ↩︎

联邦学习拜占庭容错:分布式系统属性,允许部分节点恶意或故障时系统仍能正确运行(拜占庭将军问题)。联邦学习中,Krum 或修剪均值等算法可容忍 f 个恶意节点,需 n ≥ 3f + 1。鲁棒聚合方法通信成本提升 2-5 倍,计算开销增 3-10 倍,但能防止有毒梯度攻击。 ↩︎

系统异构现实:边缘设备能力跨度 6 个数量级——32KB RAM 微控器到 16GB 智能手机。算力从 48MHz ARM Cortex-M0+(~10 MIPS)到 3GHz A 系列(~10 万 MIPS),功耗 10μW 到 5W。联邦学习算法需动态适配:低端设备用量化推理,按能力选择参与,分层聚合应对 1 万倍性能差异。 ↩︎

小样本学习:仅用极少(1-10 个)标注样本学习新概念的 ML 范式。受人类学习启发,结合预训练表征和元学习,能用 5 个样本/类达 80-90% 准确率。对难以收集大数据的设备端场景至关重要。 ↩︎

灾难性遗忘:神经网络学习新任务时,旧知识易被新梯度覆盖遗忘。设备端持续适应尤为突出。解决方案包括弹性权重巩固(EWC)、梯度记忆(GEM)、回放缓冲等。资源受限设备需在存储旧样本和混合训练的内存/算力间权衡。 ↩︎