第 3 章:深度学习基础

目标

为什么深度学习系统工程师需要深入理解神经网络的数学原理,而不能将其视为黑盒组件?

现代深度学习系统以神经网络为核心计算引擎,但要实现高效工程落地,必须理解其背后的数学机制。神经网络的数学原理决定了内存需求、计算复杂度和优化空间,直接影响系统设计决策。如果不了解梯度流动、激活函数和反向传播等核心概念,工程师将无法预测系统行为、诊断训练失败或优化资源分配。每一个数学运算都对应着具体的硬件需求:矩阵乘法需要每秒数 GB 的内存带宽,激活函数的选择决定了移动端处理器的兼容性。理解这些操作,能让神经网络从“黑盒”变为可预测、可工程化的系统。

学习目标

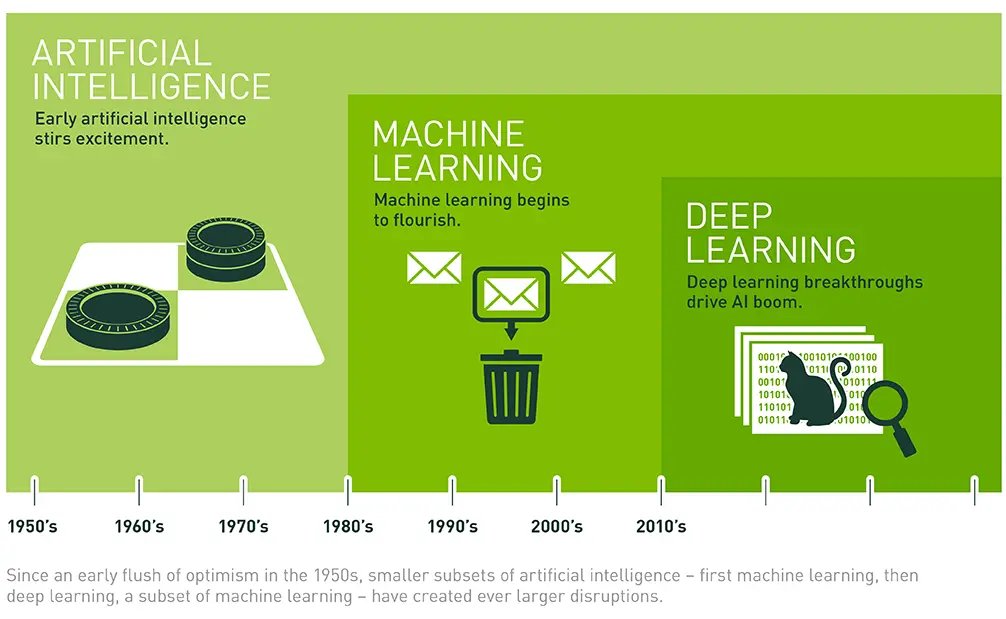

- 梳理 AI 范式从规则系统、经典机器学习到神经网络的演进,理解每一次转变背后的系统工程挑战

- 分析神经网络计算的数学基础,包括矩阵乘法、激活函数、梯度计算及其对硬件的影响

- 根据计算约束和任务需求,设计合适的神经网络结构(层次、激活函数、连接模式)

- 实现多层网络的前向传播,计算加权和并应用激活函数,将原始输入转化为分层特征

- 执行反向传播算法,计算梯度并更新权重,理解预测误差如何在网络中反向传递

- 比较训练与推理阶段的操作差异,分析不同部署场景下的资源需求与优化策略

- 评估损失函数与优化算法,解释其对训练动态、收敛行为和最终模型性能的影响

- 全面理解深度学习流水线,从数据预处理、神经计算到后处理,识别各环节的瓶颈与优化机会

深度学习系统工程基础

以识别照片中的猫为例,传统编程需要写出明确的规则:三角形耳朵、胡须、四条腿、毛发花纹,还要应对光照、角度、姿态、品种等无数变化。每一个边界情况都需要新增规则,决策树越来越复杂,遇到新情况仍然容易失败。这种“无法穷举所有复杂现实场景”的局限,推动了 AI 从规则系统到机器学习的演进。

深度学习正是这种演进的巅峰。它通过学习数百万张猫与非猫图片,自动发现区分特征,而不是手工编写规则。这种从“显式编程”到“自动学习”的转变,对系统工程提出了全新要求。

深度学习系统的工程挑战在于:它们不再像传统软件那样执行确定性算法,而是通过数学过程学习数据表示。工程师必须理解这些数学运算,才能设计、实现和维护高效的深度学习系统。

数学复杂性带来的工程影响极为重要。当生产系统性能下降时,传统调试方法往往无效。性能异常可能源于优化过程中的梯度不稳定1、激活计算的数值精度限制,或张量操作的内存访问模式2。没有数学基础,工程师无法区分实现缺陷与算法瓶颈,无法准确预估资源需求,也无法系统性地优化由底层数学操作引发的性能瓶颈。

深度学习定义

深度学习 是机器学习的一个子领域,利用 多层人工神经网络 自动学习数据的 分层表示。它能从大规模数据中提取 复杂模式,无需显式特征工程,广泛应用于 图像识别、自然语言处理、语音识别 等领域。深度学习的核心优势在于 直接从原始数据学习特征,适应多样数据结构,并能随数据量扩展而提升性能。

深度学习已成为现代 AI 的主流方法,突破了早期方法的局限。规则系统需要穷举决策路径,传统机器学习依赖专家设计特征,而神经网络能直接从原始数据中自动发现模式。这一能力让许多原本不可解的问题变得可行,但也带来了巨大的计算复杂性,要求系统架构重新设计。如图 1 所示,神经网络是机器学习和人工智能体系中的基础组成部分。

神经网络架构的转变不仅是算法进化,更要求系统设计方法的重构。神经网络通过大规模并行矩阵运算,与专用硬件架构高度契合。其学习过程涉及迭代优化,带来独特的内存访问和数值精度需求。推理与训练的计算特性差异巨大,各自需要不同的优化策略。

本章将建立工程师必备的神经网络数学素养。不再将其视为“黑盒”,而是剖析决定系统行为与性能的数学运算。我们将探讨生物神经机制如何启发人工神经元模型,分析单元如何组成复杂网络结构,以及这些网络如何通过数学优化获得知识。每个概念都直接关联实际工程:理解矩阵乘法揭示内存带宽需求,掌握梯度计算机制解释数值精度约束,洞悉优化动态指导资源分配。

我们将从 AI 方法如何从规则系统演进到自适应学习系统讲起,继而分析生物神经机制、人工神经元的数学框架,以及优化过程如何让系统从复杂数据中提取模式。全程聚焦每一数学原理的系统工程意义,为大规模深度学习系统的设计、实现与优化打下理论基础。

完成本章后,读者将不再把神经网络视为神秘算法,而能以工程视角理解其数学运作,为实际部署和优化提供科学依据。

机器学习范式的演进

要理解深度学习为何成为主流并需要专用计算基础设施,必须回顾 AI 方法的历史演变。从规则系统、经典机器学习到现代神经网络,每一步都是对前一代方法局限的回应和超越。

传统规则系统的局限

传统编程要求开发者明确规定输入如何转化为输出。例如经典游戏 Breakout3(见图 2),每个交互都需写明规则:球碰到砖块就消除砖块并反弹。对于物理规律清晰、状态有限的游戏,这种方法有效,但也暴露了规则系统的局限。

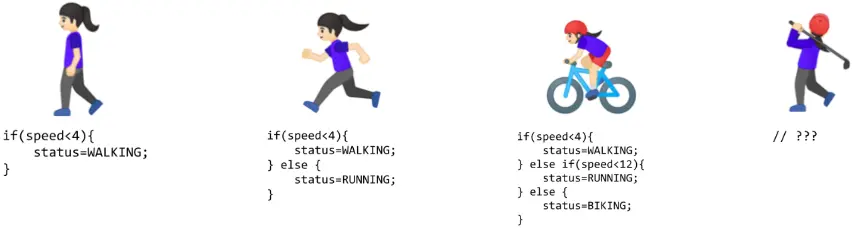

不仅是游戏,所有传统程序都遵循“规则 + 数据=输出”的范式(见下图)。早期 AI 研究曾尝试通过穷举规则来模拟智能行为。

但面对现实复杂任务,规则系统的局限一览无遗。比如识别人类活动(见下图):用速度区分“走路”与“跑步”看似简单,但实际中速度变化、动作切换、边界情况极多,每种情况都需新增规则,决策树极易失控。计算机视觉任务更甚:识别猫需要规则描述耳朵、胡须、身体形状,还要考虑视角、光照、遮挡、自然变异。早期系统只能在受控环境下有限成功。

为应对这些局限,20 世纪 70-80 年代的知识工程法(expert systems)试图系统化规则创建。专家系统4将领域知识编码为规则,在参数明确的特定领域有效,但在对象识别、语音理解、自然语言等任务上表现不佳。许多智能行为依赖难以显式表达的隐性知识,规则系统难以胜任。

经典机器学习

面对规则系统的扩展性瓶颈,研究者转向“从数据中学习”的方法。机器学习的核心思想是:不再为每种情况写规则,而是让程序自动发现数据中的模式。但这种方法仍高度依赖人工特征工程。

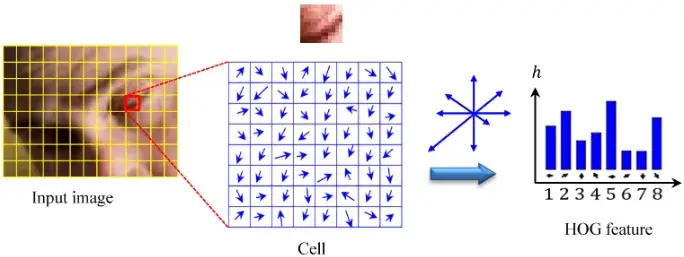

特征工程即将原始数据转化为揭示模式的表示。例如 HOG 特征5(见图 5),通过检测图像边缘、分块、统计梯度方向,将像素转化为形状描述符,增强了对光照和位置变化的稳健性。

SIFT6、Gabor 滤波器7等方法则捕捉不同视觉模式。SIFT 检测尺度和旋转不变的关键点,Gabor 滤波器模拟人类视觉皮层对纹理和频率的响应。这些方法都依赖专家知识设计。

这些工程努力推动了 2000 年代计算机视觉的发展,实现了人脸、行人、物体识别等应用。但每遇新问题都需重新设计特征,且人工特征可能遗漏关键模式。

深度学习:自动发现模式

神经网络带来了全新的编程范式——不再依赖显式规则,而是直接从数据中学习。以计算机视觉为例,深度学习直接处理原始像素,无需人工指定哪些特征重要。

深度学习的本质是“数据驱动的规则发现”。传统编程需要“规则 + 数据=答案”,而机器学习则是“数据 + 答案=自动发现规则”(见图 6)。人类不再指定模式,而是提供样本和正确答案,让系统自动归纳规律。

深度网络通过分层学习,低层识别边缘,中层组合成形状,高层抽象为对象和概念。理论上,深层网络能用多项式级别的参数表达指数级复杂的函数,这就是“深度”的意义。分层组合性原理解释了深度学习为何有效:现实世界的复杂模式本身就具有层次结构。

这种分层结构带来巨大优势:传统方法性能很快达到瓶颈,而深度学习模型随着数据和算力的增加持续提升。图像识别准确率从 2012 年的 74% 提升到如今的 95% 以上8。

神经网络性能遵循可预测的扩展规律,直接影响系统设计。正因如此,现代 AI 系统更倾向于更大模型和更长训练,内存带宽和存储容量成为主要瓶颈。相关数学公式和定量分析见 第 8 章:AI 训练 ,实际实现见 第 10 章:模型优化 。

深度学习的成功不仅提升了性能,还改变了 AI 系统的构建方式。无需手工特征工程,但对数据、算力和专用硬件提出了新要求,推动了专用 AI 芯片的发展。

大量实验证据表明,深度学习在计算机视觉等领域的突破,正是得益于数据和算力的持续扩展。这一模式在语音识别、游戏等领域反复验证,确立了深度学习在 AI 中的主导地位。

但这种变革也带来了权衡:深度学习的计算需求重塑了系统架构。理解这些需求,为后续神经网络技术细节提供了背景。

计算基础设施需求

从传统编程到深度学习,不仅是问题求解方式的转变,更是计算系统需求的根本变革,影响了从云端到 Tiny ML 的所有 ML 系统设计。

传统程序执行顺序明确,内存访问规律,资源需求可预测。比如基于规则的图像处理,逐像素扫描,操作固定,资源消耗小且稳定,易于跨平台部署。

| 系统维度 | 传统编程 | 特征工程 ML | 深度学习 |

|---|---|---|---|

| 计算模式 | 顺序、可预测 | 结构化并行 | 大规模矩阵并行 |

| 内存访问 | 小且规律 | 中等、批量 | 大且复杂的分层访问 |

| 数据流动 | 简单输入输出 | 结构化批处理 | 跨系统高强度数据流动 |

| 硬件需求 | 以 CPU 为主 | CPU+ 向量单元 | 专用加速器 |

| 资源扩展性 | 固定 | 随数据线性增长 | 随复杂度指数增长 |

数据驱动方法引入了新的复杂性。特征提取算法需要更强计算和结构化数据流动。以 HOG 为例,需要多次遍历图像、计算梯度、构建直方图,资源需求虽提升但仍可控。

深度学习则在多个维度重塑系统需求(见表 1)。理解这些变化对全栈 ML 系统至关重要。

并行矩阵运算模式

计算范式的转变最直观地体现在并行矩阵运算上。传统程序顺序执行,深度学习则依赖大规模矩阵并行。这也是为何传统 CPU 难以高效执行神经网络计算。

并行计算带来新的瓶颈——内存墙:算力可以通过增加处理单元扩展,但内存带宽扩展远不及算力9。现代加速器通过多级缓存和专用内存架构提升数据复用率,将数据尽量留在高速缓存中,极大提升性能。

内存层级挑战解释了为何 AI 加速器聚焦数据复用。高频权重留在本地缓存,减少主存访问。详细分析见 第 11 章:AI 加速 。

并行需求推动了从云端 GPU 到移动端专用芯片、Tiny ML 加速器的硬件创新。各类硬件架构及其权衡见 第 11 章:AI 加速 。

分层内存架构

内存需求的变化同样显著。传统程序内存占用小且固定,深度学习模型则需管理复杂的分层内存。内存带宽常成为性能瓶颈,尤其在资源受限系统中。

矩阵乘法是神经网络的核心操作,往往受限于内存带宽而非算力10。处理器算力远超内存供给速度,导致计算单元空闲等待数据。仅靠增加算力无法线性提升性能。

GPU 通过更高带宽和并行提升利用率,但本质瓶颈仍在数据流动。数据搬运能耗远超计算本身,这也是 AI 芯片聚焦“数据就近处理”的根本原因。

不同部署场景下,内存 - 计算权衡各异。云端可用更多内存和功耗追求吞吐,移动端则需极致优化。训练系统追求算力,推理系统强调能效。相关优化策略见 第 10 章:模型优化 ,硬件架构见 第 11 章:AI 加速 。

分布式计算需求

深度学习改变了系统扩展方式和效率关注点。传统程序资源需求固定,性能可预测。深度学习模型复杂度提升带来资源指数级增长,系统效率成为核心问题。相关高效 AI 技术见 第 9 章:高效 AI ,包括降低计算需求的各种方法。

算法与硬件的结合至关重要。传统程序易于映射到标准架构,深度学习则需关注:

- 如何高效映射矩阵运算到硬件(见 第 11 章:AI 加速 )

- 如何最小化内存层级间数据流动

- 如何平衡算力与资源约束(见 第 9 章:高效 AI )

- 如何算法与系统协同优化(见 第 10 章:模型优化 )

这些变化推动了从硬件到软件的全栈创新。专用加速器、新型内存架构、高级框架等,都是深度学习需求驱动的产物。

在梳理了从规则系统到神经网络的历史演进及其对计算基础设施的影响后,接下来我们将探讨这些系统的灵感源泉——生物神经网络。

从生物到硅基

在理解了编程范式和计算基础设施的演进后,我们要问:神经网络究竟在计算什么?答案要从生物学说起。

我们刚刚讨论的高算力、分层内存、高带宽数据流动,其实都源自一个简单的灵感:生物神经元。大脑仅用 20 瓦功耗实现了极高效的信息处理。理解生物神经元如何解决信息处理问题,有助于我们把握人工神经系统的潜力与挑战。

本节将从生物神经元到人工神经元的三重转化展开:生物结构如何启发人工设计,神经原理如何转化为数学运算,这些运算又如何决定系统需求。理解这些转化,有助于明白为何即便是简化的神经计算,也需要现代 ML 系统的专用硬件。

生物神经处理原理

从系统工程视角,生物神经网络为我们提供了高并行、高效内存、自适应学习和极低能耗的范例。四大生物智能原理直接影响了人工神经网络设计:

自适应学习:大脑通过经验不断调整神经连接,正如机器学习通过数据改进模型。

并行处理:大脑各区域协同并行处理信息,启发了 AI 的分布式架构。

模式识别:生物系统善于从复杂、噪声数据中识别模式,成为计算机视觉、语音识别等 AI 应用的灵感来源。

能效极高:人脑仅用 20 瓦11,而 GPT-3 训练消耗上千兆瓦时。能效差距推动了神经形态计算和 AI 专用芯片的研究。

这些生物原理催生了两类 AI 方法:一类直接模拟神经结构,另一类则抽象生物机制以适应硬件约束。

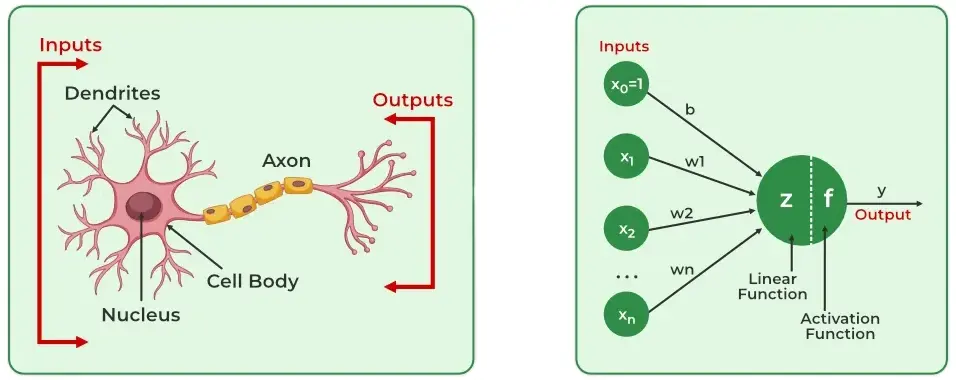

要理解这些原理如何落地,首先要分析神经计算的基本单元——神经元。理解生物神经元的信息处理方式,有助于把握人工神经网络的数学基础。

生物神经元结构

生物神经元是神经系统的基本功能单元。其结构如图 7 所示。

生物神经元主要包括:胞体(soma,含细胞核)、树突(dendrites,接收信号)、突触(synapses,调节信号强度)、轴突(axon,输出信号)。突触是神经元之间的连接点12,其强度可变,是学习和记忆的基础。

神经元的工作机制:树突接收信号,突触调节信号强度,胞体整合加权信号,若超过阈值则由轴突输出。

生物神经元的每个组成部分在人工系统中都有对应,体现了学习、适应和高效的原则。表 2 总结了生物与人工神经元的映射关系。

| 生物神经元 | 人工神经元 |

|---|---|

| 细胞 | 神经元/节点 |

| 树突 | 输入 |

| 突触 | 权重 |

| 胞体 | 净输入 |

| 轴突 | 输出 |

理解这些对应关系,有助于把握人工神经网络如何简化并抽象生物智能。每个组件功能类似,但实现机制不同。

- 细胞$\longleftrightarrow$神经元/节点:人工神经元是基本计算单元,对应生物细胞。

- 树突$\longleftrightarrow$输入:树突接收信号,人工神经元的输入同理。

- 突触$\longleftrightarrow$权重:突触调节连接强度,人工神经元的权重可调,实现学习。

- 胞体$\longleftrightarrow$净输入:人工神经元加权求和,类似胞体整合信号。

- 轴突$\longleftrightarrow$输出:人工神经元输出传递到下一层,类似轴突传递信号。

这种映射说明了人工神经网络如何在保留核心计算原理的同时,简化和抽象生物过程。单个神经元只是起点,真正的威力来自于它们的系统性协作。

从系统工程角度看,这种生物到人工的转化解释了神经网络为何对计算资源要求极高。每一个简单的生物过程,在人工系统中都需大量并行的数学运算。

人工神经网络设计原则

从生物灵感到工程实现,人工神经网络既要借鉴大脑的分布式计算和高效能,又要适应数字系统的约束。大脑通过数十亿神经元的分布式并行,实现了复杂感知、决策和行为控制。单个神经元速度慢(约 200Hz),但整体架构极度并行,能实时处理复杂信息。

这种效率源于大脑的组织原则:每个神经元整合多路输入,超过阈值则输出,突触强度随经验调整,实现学习和适应。

人工系统要复制这种效率,必须权衡:大脑仅需 20 瓦,而同等规模的人工网络训练和推理需千瓦甚至兆瓦级功耗。能效差距推动了专用硬件、量化、结构创新等工程优化。

生物系统启示我们,人工神经网络应具备:

- 简单的多输入整合单元

- 可调连接强度

- 基于阈值的非线性激活

- 并行处理架构

- 通过连接强度变化实现学习

接下来要解决的问题是:如何将这些生物原则转化为计算机可执行的数学运算?

神经概念的数学转化

将生物原理转化为工程实现,关键在于用数学抽象神经计算。人工神经元简化为三步:加权输入(突触强度)、求和(信号整合)、激活函数(阈值输出)。

表 3 系统性展示了生物特征与计算实现的映射。

| 生物特征 | 计算实现 |

|---|---|

| 神经元放电 | 激活函数 |

| 突触强度 | 加权连接 |

| 信号整合 | 求和运算 |

| 分布式记忆 | 权重矩阵 |

| 并行处理 | 并发计算 |

这种数学抽象既保留了核心计算原理,又便于高效数字实现。加权、求和、激活操作分别对应突触强度、信号整合和阈值机制。

但这种抽象也带来计算代价。生物系统轻松完成的操作,在人工系统中需大量数学计算,尤其受限于内存带宽。

人工神经网络的“记忆”与生物系统截然不同。生物记忆分布在突触和神经模式中,人工网络则以权重和参数存储。硬件上,内存和计算分离,导致数据搬运成为主要瓶颈。

大脑的极致并行性也是人工实现的难点。生物网络通过数十亿神经元并行处理,人工系统则依赖 GPU、TPU 等专用硬件实现矩阵运算的并行。

硬件与软件需求

神经原理的计算转化,直接决定了系统架构需求。

表 4 展示了每个计算元素对系统的具体要求。

| 计算元素 | 系统需求 |

|---|---|

| 激活函数 | 快速非线性运算单元 |

| 权重操作 | 高带宽内存访问 |

| 并行计算 | 专用并行处理器 |

| 权重存储 | 大规模内存系统 |

| 学习算法 | 梯度计算硬件 |

存储架构是关键。生物系统内存与计算一体,人工系统则分离,需高容量存储和高带宽数据通路。数据搬运效率常成瓶颈。

学习过程本身也带来特殊需求。生物网络通过局部化学过程调整突触,人工网络则需全局协调权重更新,训练时还需存储梯度和中间结果。反向传播(无生物对应)进一步复杂化系统架构。模型安全和数据保护需求见 第 16 章:稳健 AI 。

能效是最大差异。人脑 20 瓦,人工网络需千瓦甚至兆瓦。能效差距推动了高效硬件和可持续 AI 研究,相关内容见 第 18 章:可持续 AI 。

这些需求直接决定了从硬件加速器到分布式训练系统的架构选择。理解其根源,有助于科学设计和优化 ML 系统。

神经网络计算的演进

深度学习领域的发展,正是硬件与算法协同进化的结果。20 世纪 50 年代的感知机13开创了人工神经网络,但受限于当时的主机算力和内存,难以扩展。

1980 年代反向传播算法14的提出是理论突破,但其计算需求远超当时硬件。即便小型网络训练也需数周,极大限制了应用。

![图 8: <strong>算力增长</strong>:1952-2010 年算力每 1.4 倍增长,2012-2022 年加速到 3.4 个月翻倍。2015 年后大模型算力每 10 个月翻倍,推动了深度学习的飞跃。来源:[epochai2023trends]。](https://assets.jimmysong.io/images/book/ml-systems/systems-foundations/dl-primer/trends_65d82031.webp)

“深度学习”一词在 2010 年代随算力和数据激增而流行。如图 8 所示,算力最初每 1.4 倍增长,2012 年后每 3.4 个月翻倍。2015-2022 年大模型算力增长更快,每 10 个月翻倍。

三大因素驱动了这一演进:数据、算法、算力。三者形成正反馈循环(见图 9):更强算力→处理更大数据→推动算法创新→反过来要求更强算力。

数据革命带来了海量训练数据。互联网、数字设备、传感器网络等为神经网络提供了丰富原料。

算法创新让这些数据得以高效利用。网络初始化、学习率控制、正则化等技术提升了训练稳定性和泛化能力。研究者发现,模型性能与规模、算力、数据量呈可预测扩展关系,推动了更大架构的诞生。

算力基础设施也随之进化。GPU 带来了并行计算能力,TPU15等专用芯片进一步提升性能。高带宽内存、快速互连解决了数据流动瓶颈。软件框架16、分布式系统、部署工具等同样关键。

数据、算法、算力三者的协同进化,奠定了现代深度学习的基础。理解这些计算操作如何驱动基础设施需求,是构建高效 ML 系统的前提。

神经网络基础

梳理了神经网络从生物灵感到现代系统的演进后,接下来聚焦“神经网络如何计算”。本节将建立 ML 系统工程所需的数学与结构基础。

我们将自底向上:单个神经元的加权求和→层的并行计算→完整网络的输入到输出。每个概念都兼顾数学原理与系统工程含义。请注意,每一个看似简单的操作——点积、激活函数——在大规模网络中都意味着巨大的内存和算力需求。

网络结构基础

神经网络的结构决定了信息如何流动。现代网络虽极为复杂,但都建立在少数关键组织原则之上,这些原则直接影响系统设计。

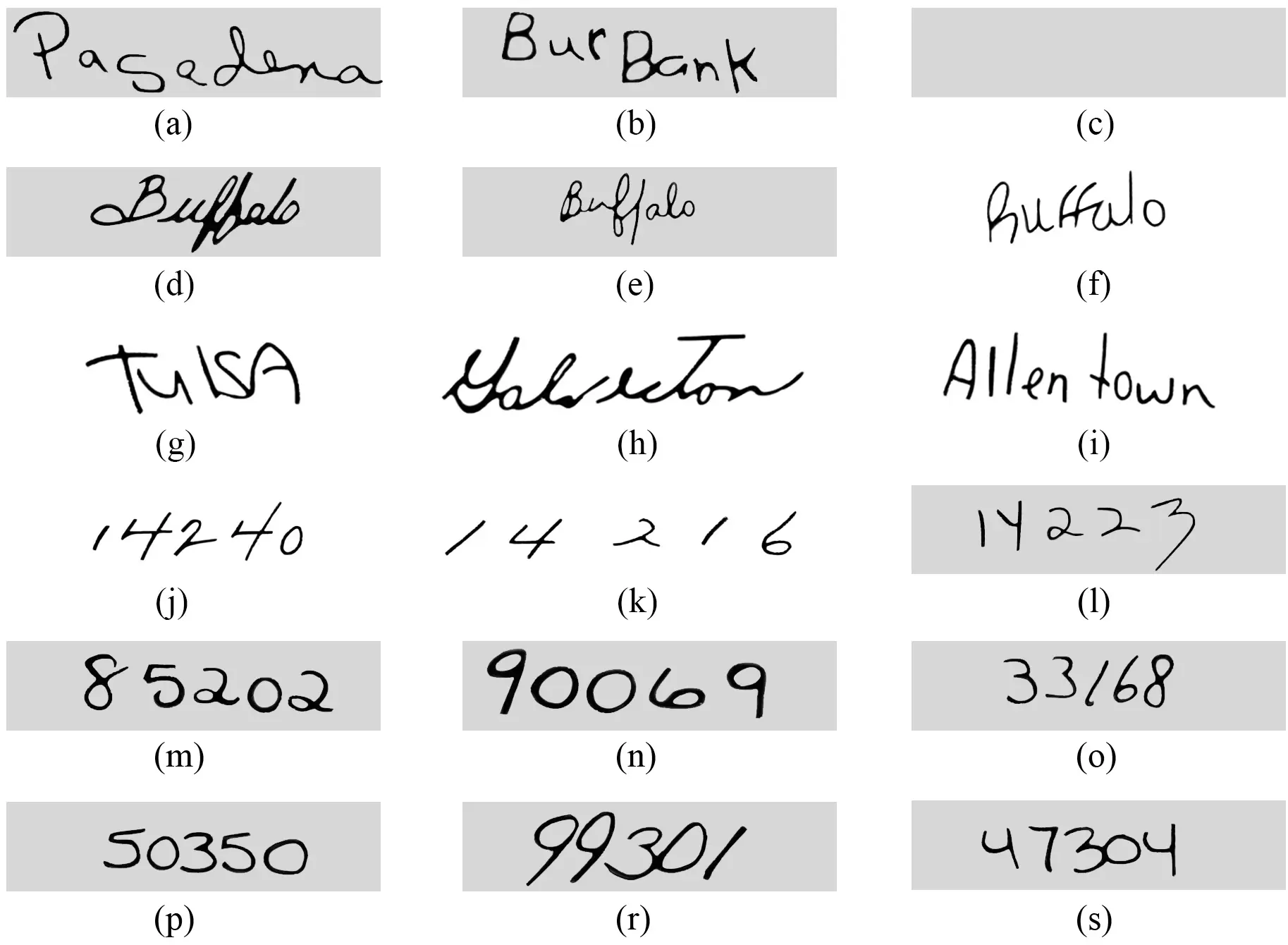

以手写数字识别(MNIST)为例,贯穿本节。该任务简单易懂,能完整展现神经网络的基本原理。

案例:MNIST 数字识别

任务:输入 28×28 像素灰度图,分类为 0-9 十个数字之一。

输入表示:每张图 784 像素,归一化到[0,1],形成$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{784}$。

输出表示:网络输出 10 个值,代表对每个数字的置信度,最大者为预测结果。

为何选用:MNIST 规模适中,结构直观,适合学习可扩展到更大问题的神经网络原理。

网络结构预览:典型结构为 784 输入→128 隐藏→64 隐藏→10 输出。后续概念均以此为例。

每个结构选择——层数、宽度、连接方式——都决定了计算模式,必须高效映射到硬件。

非线性激活函数

神经网络的基本单元是人工神经元(感知机),其数学运算是系统工程的核心。以 MNIST 为例,每个像素为输入,隐藏层神经元可学习检测特定模式(如竖线)。

感知机通过加权求和整合输入$x_1, x_2, …, x_n$(如 784 像素),每个输入乘以权重,形成中间输出$z$: $$ z = \sum (x_i \cdot w_{ij}) $$

再加上偏置$b$,得到: $$ z = \sum (x_i \cdot w_{ij}) + b $$

这些操作在大规模网络中带来巨大的内存和算力需求,正如前文所述。

激活函数是关键的非线性变换,使网络能学习复杂模式。没有激活函数,多层网络等价于单层线性变换,表达能力极为有限。图 10 展示了常用的四种激活函数。

激活函数的选择影响学习效果和计算效率。常用函数包括:

Sigmoid

$$ \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} $$

适合二分类,输出可解释为概率。缺点是大输入时梯度极小,易导致梯度消失17。

Sigmoid 输出非零中心,优化时权重更新方向单一,效率低。

Tanh

$$ \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} $$

输出 (-1,1),零中心,收敛快于 sigmoid,但大输入时同样有梯度消失问题。常用于 RNN 等结构。

ReLU

$$ \text{ReLU}(x) = \max(0, x) $$

优点:正区间梯度为 1,梯度流畅通;输出稀疏,易于解释和防止过拟合;计算极快。缺点是死亡 ReLU 问题,即神经元长期输出 0,无法恢复。

Softmax

$$ \text{softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} $$

将 K 维向量转为概率分布,常用于多分类输出层。可微分,便于反向传播。

系统视角:激活函数与硬件

为何 ReLU 主导实践:ReLU 不仅数学上避免梯度消失,硬件上也极高效。只需一次比较,而 sigmoid、tanh 需指数运算,耗时耗能。ReLU 适合所有平台,尤其是移动端。相关性能对比见 第 8 章:AI 训练 。

最终输出为: $$ \hat{y} = \sigma\left(\sum (x_i \cdot w_{ij}) + b\right) $$

万能逼近定理18证明,带激活函数的神经网络可逼近任意连续函数,理论上极为强大。

层与连接

单个感知机只能建模简单决策,神经网络的威力在于多神经元并行组成层。每层神经元独立处理相同输入,但权重和偏置各异,能学习不同特征。

典型结构为:

- 输入层:接收原始特征

- 隐藏层:多级处理和变换

- 输出层:生成最终预测

数据在网络层间的流动

数据在网络中层层变换,早期层提取简单特征,深层组合为复杂模式,实现分层表征。

参数与连接

神经网络的可学习参数主要是权重和偏置,决定了信息流动和变换方式。本节分析参数的组织结构。

权重矩阵

权重决定输入对输出的影响。在大网络中,权重以矩阵形式高效组织。例如$n$输入、$m$神经元的层,权重矩阵$\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{n \times m}$。

单神经元为$z = \sum_{i=1}^n (x_i \cdot w_{ij}) + b$,多神经元可用矩阵运算: $$ \mathbf{z} = \mathbf{x}^T\mathbf{W} + \mathbf{b} $$

网络连接结构

最常见的是全连接层,每个神经元与前一层所有神经元相连。权重矩阵维度如:

- 第一、二层间:$\mathbf{W}^{(1)} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2}$

- 第二、三层间:$\mathbf{W}^{(2)} \in \mathbb{R}^{n_2 \times n_3}$

偏置项

每个神经元在其所在层都配有一个偏置项。权重决定输入的重要性,而偏置则允许神经元调整其激活函数的阈值。这种平移能力对于学习至关重要,使网络能够拟合更复杂的模式。

对于包含 $m$ 个神经元的层,偏置项组成一个向量 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$。计算该层输出时,偏置向量会加到加权输入的和上: $$ \mathbf{z} = \mathbf{x}^T\mathbf{W} + \mathbf{b} $$

偏置项19实质上让每个神经元拥有不同的“激活阈值”,提升了网络的表达能力。

权重与偏置的存储组织

神经网络中的权重和偏置有系统的组织方式。对于一个有 $L$ 层的网络,我们需要维护:

- 每层 $l$ 的权重矩阵 $\mathbf{W}^{(l)}$

- 每层 $l$ 的偏置向量 $\mathbf{b}^{(l)}$

- 每层 $l$ 的激活函数 $f^{(l)}$

完整的层计算公式为: $$ \mathbf{h}^{(l)} = f^{(l)}(\mathbf{z}^{(l)}) = f^{(l)}(\mathbf{h}^{(l-1)T}\mathbf{W}^{(l)} + \mathbf{b}^{(l)}) $$ 其中 $\mathbf{h}^{(l)}$ 表示该层经过激活函数后的输出。

在继续网络拓扑和训练内容前,请自查以下基础概念:

核心概念:

- 神经元计算:你能否写出包含加权和、偏置和激活函数的神经元输出公式?

- 激活函数:你能否解释 ReLU 为什么比 sigmoid 更高效,以及非线性为何不可或缺?

- 层结构:你能否描述输入层、隐藏层、输出层的作用及其数据变换流程?

- 权重矩阵:你是否理解 $\mathbf{W}^{(l)} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 如何连接 $n$ 个神经元到 $m$ 个神经元?

- 参数量计算:给定网络结构(如 784→128→64→10),你能否算出总参数量(权重 + 偏置)?

系统层面影响:

- 你能否解释为什么神经网络的计算受限于内存带宽而不是算力?

- 你是否理解每个结构选择(层宽、深度、连接方式)如何直接影响内存和计算需求?

自测示例:对于 784→100→10 的数字识别网络,计算:(1) 每个权重矩阵的参数量,(2) 总参数量,(3) 单张图片推理时需存储的激活数。

如有不清楚,请回顾 第 3 章:深度学习基础 神经网络基础、神经元与激活、权重与偏置。后续训练与优化内容将以此为基础。

网络拓扑描述了神经元如何组成层并连接成完整网络。理解这一点可以从 AI 历史上著名的 XOR 问题20入手。

直观理解:XOR 问题

假设网络要学习 XOR 函数——这是一个经典的非线性问题。输入 $x_1$ 和 $x_2$ 可为 0 或 1,XOR 在输入不同(异)时输出 1,相同(同)时输出 0。

网络结构:2 输入 → 2 隐藏神经元 → 1 输出

前向传播示例:输入 $(1, 0)$ 时:

- 隐藏神经元 1:$h_1 = \text{ReLU}(1 \cdot w_{11} + 0 \cdot w_{12} + b_1)$

- 隐藏神经元 2:$h_2 = \text{ReLU}(1 \cdot w_{21} + 0 \cdot w_{22} + b_2)$

- 输出:$y = \text{sigmoid}(h_1 \cdot w_{31} + h_2 \cdot w_{32} + b_3)$

这个简单网络说明了隐藏层如何让网络具备学习非线性模式的能力——单层网络无法实现。XOR 案例奠定了三层结构的基础,但实际网络设计还需系统考虑约束和计算规模21。手写数字识别(MNIST)22展示了问题结构如何决定网络规模,而隐藏层配置则是关键设计决策。

前馈网络结构

将三层结构应用于 MNIST,可以看到数据特性和任务需求如何约束网络设计。如图 14 $\text{a)}$所示,$28\times 28$ 像素的手写数字图片需经过输入层、隐藏层和输出层,最终输出分类结果。

输入层宽度由数据格式直接决定。如图 14 $\text{b)}$,每个像素为一个输入特征,共需 784 个输入神经元($28\times 28=784$)。可以将其视为二维像素网格,也可以展平成 784 维向量。

输出层结构由任务决定。数字分类需 10 个输出神经元,对应 0-9 十个数字。每张图片输入后,网络输出 10 个值,最大者为预测结果。

输入和输出层固定,中间的隐藏层结构可灵活设计。隐藏层的层数和宽度是神经网络设计的关键。增加层数提升网络深度,可学习更抽象特征;增加宽度提升每层的特征容量。

这些基础结构选择对网络能力和计算需求影响巨大。每增加一层或一个神经元,参数量和计算量都会增加。但如果深度或宽度不足,网络又难以学习复杂模式。

结构设计权衡:深度、宽度与性能

神经网络结构设计需权衡三点:层数(深度)、每层宽度、层间连接方式。每个选择都影响学习能力和计算资源消耗。

深度决定可达抽象层级:多层堆叠可逐步提取复杂特征。以 MNIST 为例,浅层检测边缘,中层组合为笔画,深层组合为完整数字。但层数增加会带来计算成本、训练难度(如梯度消失)和结构复杂性,并不总是收益递增。

每层宽度(神经元数)决定每层可并行处理的信息量。宽层能同时学习更多特征,但参数和计算量也随之增加。例如,隐藏层用于检测边缘特征,其宽度决定能同时检测多少种边缘模式。

拓扑设计中最重要的考量之一是总参数量。对于 $(n_1, n_2, …, n_L)$ 结构,每对相邻层 $l$ 和 $l+1$ 需 $n_l \times n_{l+1}$ 个权重参数,加 $n_{l+1}$ 个偏置。这些参数需存储并在训练时更新,是实际部署的关键约束。

网络设计需在学习能力、计算效率和训练可行性间平衡。基础做法是全连接(每个神经元与下一层所有神经元相连),但这并非最优。全连接假设所有输入间都可能有关系,现实数据很少如此无结构。

以 MNIST 为例,28×28 图片有 784 像素,共有 306,936 个像素对($\frac{784 \times 783}{2}$)。首层全连接 100 个神经元需 78,400 个权重,等于考察所有像素关系。实际上,邻近像素(形成数字边缘)关联更大,远端像素相关性弱。全连接层浪费参数和算力去学习本可结构化编码的无关关系。专用结构(见 第 4 章:DNN 架构 )通过限制连接,利用空间局部性、时序性等领域特性,能用 10-100 倍更少的参数取得更好效果。

信息流动也是重要考量。基础结构是输入到输出的顺序流动,但有些网络设计引入跳连或残差连接,为信息提供更直接的通路,提升训练效率和复杂模式学习能力,类似大脑在识别时同时利用细节和整体印象。

这些设计决策对实际部署影响巨大,包括参数存储、训练和推理的计算成本、训练行为和收敛速度、泛化能力等。最优结构需结合具体问题、资源和数据特点综合权衡。

理解了网络结构——神经元如何组成层、层如何堆叠成网络、结构选择如何影响资源需求——我们可以进一步探讨核心问题:这些网络如何学习?结构提供了框架,学习过程则赋予其生命,通过调整权重实现准确预测。

系统视角:结构决定部署可行性

从设计到上线:每个结构决策——层数、宽度、连接方式——都直接决定内存和算力需求。100 万参数的网络仅存储权重就需约 4MB 内存,还未算推理时的激活。模型越深越宽,内存和算力需求呈二次增长。这种数学关系解释了为何同一结构无法在所有平台通用。系统工程启示:结构设计必须从一开始就考虑目标部署约束,事后压缩只能部分弥补结构 - 资源不匹配。

层间连接设计模式

神经网络可采用不同的层间连接模式,各有不同的学习和计算优势。理解这些模式有助于把握网络如何处理信息、学习数据表示。

密集连接是标准模式,每个神经元与下一层所有神经元相连。以 MNIST 为例,784 维输入层连接 100 个隐藏神经元需 78,400 个权重。全连接能学习任意输入输出关系,但参数量随层宽二次增长。

稀疏连接则有意限制连接数。不是所有神经元都与下一层所有神经元相连,而是只连接部分神经元。这受生物神经系统启发,生物神经元通常只与有限数量的其他神经元连接。以视觉任务为例,神经元可只连接邻近像素,反映视觉特征的局部性。

网络加深后,输入到输出的路径变长,学习变难。跳连通过在非相邻层间添加直连通路,提供信息流动的捷径,补充标准的逐层流动。以数字识别为例,跳连可让后层同时参考高层特征和原始像素。

这些连接模式对理论能力和实际实现影响巨大。密集连接最大化学习灵活性但效率低,稀疏连接可降低计算需求并提升结构化模式学习能力,跳连则有助于深层网络的信息流动。

模型规模与计算复杂度

神经网络中参数(权重和偏置)的组织决定了学习能力和计算需求。拓扑定义了结构,参数的初始化和组织则直接影响学习和性能。

参数量随网络宽度和深度增长。以 MNIST 为例,784 输入、两个 100 隐藏层、10 输出,首层需 78,400 权重和 100 偏置,第二层 10,000 权重和 100 偏置,输出层 1,000 权重和 10 偏置,总计 89,610 个参数,全部需存储并在训练时更新。

参数初始化对网络行为至关重要。若全部初始化为零,同层神经元行为完全一致,无法学习多样特征。实际中权重通常随机初始化,偏置多为小常数或零。初值过大或过小都会导致学习效果不佳。

参数分布影响信息在层间的流动。数字识别中,权重过小会导致重要输入难以传递到后层,过大则可能放大噪声。偏置帮助调整每个神经元的激活阈值,使网络能学习最优决策边界。

不同结构可能对参数组织有特殊约束。有的结构通过权重共享实现位置不变性,有的通过将部分权重设为零实现稀疏连接。

理解了网络结构、神经元和参数,我们可以进一步探讨:这些随机初始化的参数如何变得有用?答案就在于学习过程——它将网络从随机状态转变为能做出准确预测的系统。

学习过程

神经网络通过在示例上训练来学习执行任务。这个过程将网络从初始状态(权重随机初始化)转变为训练状态(权重编码了训练数据的有意义模式)。理解这个过程对于深度学习模型的理论基础和实际实现至关重要。

监督学习与标签示例

在我们建立的架构基础上,神经网络训练的核心原理是通过带标签的示例进行监督学习。以 MNIST 数字识别任务为例:我们有 60,000 张训练图片,每张都是 $28\times 28$ 像素的灰度图像,并配有正确的数字标签。网络必须通过预测和权重调整的迭代过程,学习这些图像与对应数字之间的关系。确保训练数据的质量和完整性对模型的成功至关重要,如 第 6 章:数据工程 中所述。

输入与输出之间的关系驱动了训练方法。训练过程是一个循环,每次迭代处理一部分训练示例,称为一个批次23。对于每个批次,网络执行几个关键操作:

- 通过网络层的前向计算生成预测

- 使用损失函数评估预测准确性

- 根据预测误差计算权重调整

- 更新网络权重以改善未来预测

将这一迭代方法形式化,对于给定的输入图像 $x$ 及其真实标签 $y$,网络计算其预测: $$ \hat{y} = f(x; \theta) $$ 其中 $f$ 表示神经网络函数,$\theta$ 表示所有可训练参数(权重和偏置)。网络的误差通过损失函数 $L$ 来衡量: $$ \text{loss} = L(\hat{y}, y) $$

这种对预测质量的量化为学习提供了基础。误差测量驱动了通过“反向传播”调整网络参数的过程,稍后我们将详细研究。

在实际操作中,训练是针对多个示例的批量进行,而不是单个输入。以 MNIST 数据集为例,每次训练迭代可能同时处理 32、64 或 128 张图像。批量处理有两个目的:有效利用现代计算硬件的并行处理能力,并通过对多个示例的错误进行平均,提供更稳定的参数更新。

这种基于批量的方法带来了计算效率和训练稳定性的提升。训练周期持续进行,直到网络达到足够的准确率或达到预定的迭代次数。在此过程中,损失函数作为指导,其最小化表示网络性能的改善。建立适当的指标和评估协议对于评估训练效果至关重要,如 第 12 章:AI 基准测试 中讨论。

前向传播计算

前向传播,如图 15 所示,是神经网络的核心计算过程,输入数据通过网络的层流动以生成预测。理解这一过程对于网络推理和训练都至关重要。我们以 MNIST 数字识别为例,检查前向传播的工作原理。

该过程始于输入层,每个像素的灰度值成为一个输入特征。对于 MNIST 而言,这意味着 784 个输入值 $(28\times 28 = 784)$,每个值归一化在 0 和 1 之间。这些值随后通过隐藏层传播,每个神经元根据其学习到的权重组合其输入并应用非线性激活函数。

从计算的角度来看,MNIST 网络(784→128→64→10)的每次前向传播都需要大量的矩阵运算。仅第一层每个样本就要进行近 100,000 次的乘加运算。当批量处理多个样本时,这些运算量会成倍增加,因此需要仔细管理内存带宽和计算资源。专用硬件如 GPU 可以通过并行处理高效地执行这些操作。

单层处理

神经网络的前向计算是系统进行的,每层将输入转换为越来越抽象的表示。在我们的 MNIST 网络中,这一转换过程分为几个阶段。

在每一层,计算包括两个关键步骤:对输入的线性变换和非线性激活。线性变换应用我们之前看到的加权和操作,但现在使用跟踪我们所处层的符号: $$ \mathbf{Z}^{(l)} = \mathbf{W}^{(l)}\mathbf{A}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)} $$

这里,$\mathbf{W}^{(l)}$ 表示第 $l$ 层的权重矩阵,$\mathbf{A}^{(l-1)}$ 包含来自上一层的激活值(应用激活函数后的输出),$\mathbf{b}^{(l)}$ 是偏置向量。上标 $(l)$ 用于标记每个参数属于哪一层。

在这一线性变换之后,每层应用非线性激活函数 $f$: $$ \mathbf{A}^{(l)} = f(\mathbf{Z}^{(l)}) $$

这一过程在每层重复,形成一系列变换:

输入 → 线性变换 → 激活 → 线性变换 → 激活 → … → 输出

在我们的 MNIST 示例中,像素值首先经过第一隐藏层的权重变换,将 784 维输入转换为中间表示。每一层进一步转换这一表示,最终产生一个 10 维的输出向量,表示网络对每个可能数字的置信度。

矩阵乘法表述

完整的前向传播过程可以表示为一系列函数的复合,每个函数表示一层的变换。形式化这一过程以 MNIST 为例。

对于一个有 $L$ 层的网络,我们可以将整个前向计算表示为: $$ \mathbf{A}^{(L)} = f^{(L)}\Big(\mathbf{W}^{(L)}f^{(L-1)}\Big(\mathbf{W}^{(L-1)}\cdots\big(f^{(1)}(\mathbf{W}^{(1)}\mathbf{X} + \mathbf{b}^{(1)})\big)\cdots + \mathbf{b}^{(L-1)}\Big) + \mathbf{b}^{(L)}\Big) $$

虽然这个嵌套表达式捕捉了完整的过程,但我们通常是一步步计算:

第一层:

$$ \mathbf{Z}^{(1)} = \mathbf{W}^{(1)}\mathbf{X} + \mathbf{b}^{(1)} $$ $$ \mathbf{A}^{(1)} = f^{(1)}(\mathbf{Z}^{(1)}) $$

隐藏层 $(l = 2,\ldots, L-1)$:

$$ \mathbf{Z}^{(l)} = \mathbf{W}^{(l)}\mathbf{A}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)} $$ $$ \mathbf{A}^{(l)} = f^{(l)}(\mathbf{Z}^{(l)}) $$

输出层:

$$ \mathbf{Z}^{(L)} = \mathbf{W}^{(L)}\mathbf{A}^{(L-1)} + \mathbf{b}^{(L)} $$ $$ \mathbf{A}^{(L)} = f^{(L)}(\mathbf{Z}^{(L)}) $$

在我们的 MNIST 示例中,如果我们有一个批次的 $B$ 张图像,这些操作的维度是:

- 输入 $\mathbf{X}$:$B \times 784$

- 第一层权重 $\mathbf{W}^{(1)}$:$n_1\times 784$

- 隐藏层权重 $\mathbf{W}^{(l)}$:$n_l\times n_{l-1}$

- 输出层权重 $\mathbf{W}^{(L)}$:$n_{L-1}\times 10$

逐步计算顺序

理解这些数学运算如何转化为实际计算,需要检查批量 MNIST 图像的前向传播过程。这个过程说明了数据如何从原始像素值转换为数字预测。

考虑一个包含 32 张图像的批次如何通过我们的网络。每张图像首先作为 $28\times 28$ 像素网格的像素值被展平成 784 维向量。对于整个批次,这给我们带来了一个大小为 $32\times 784$ 的输入矩阵 $\mathbf{X}$,每行代表一张图像。这些值通常被归一化到 0 和 1 之间。

每层的变换过程如下:

输入层处理:网络获取我们的输入矩阵 $\mathbf{X}$ $(32\times 784)$,并通过第一层的权重进行变换。如果我们的第一隐藏层有 128 个神经元,$\mathbf{W}^{(1)}$ 是一个 $784\times 128$ 的矩阵。计算结果 $\mathbf{X}\mathbf{W}^{(1)}$ 产生一个 $32\times 128$ 的矩阵。

隐藏层变换:该矩阵的每个元素随后加上相应的偏置并通过激活函数。例如,使用 ReLU 激活时,所有负值变为零,正值保持不变。这个非线性变换使网络能够学习复杂模式。

输出生成:最后一层将其输入转换为一个 $32\times 10$ 的矩阵,其中每行包含 10 个值,表示网络对每个可能数字的置信度。通常,这些分数通过 softmax 函数转换为概率:

$$ P(\text{digit } j) = \frac{e^{z_j}}{\sum_{k=1}^{10} e^{z_k}} $$

对于批次中的每张图像,这将生成一个关于可能数字的概率分布。具有最高概率的数字即为网络的预测结果。

实现与优化注意事项

前向传播的实现需要仔细考虑几个影响计算效率和内存使用的实际方面。这些考虑在处理大批量数据或深度网络时尤为重要。

内存管理在前向传播中起着重要作用。每层的激活值必须存储以备在训练时反向传播使用。以我们的 MNIST 示例为例,批次大小为 32,如果我们有三层隐藏层,大小分别为 128、256 和 128,则激活存储需求为:

- 第一隐藏层:$32\times 128 = 4,096$ 个值

- 第二隐藏层:$32\times 256 = 8,192$ 个值

- 第三隐藏层:$32\times 128 = 4,096$ 个值

- 输出层:$32\times 10 = 320$ 个值

这使得每个批次在训练时总共需要 16,704 个值的内存。内存需求随着批次大小线性增长,对于较大网络来说,可能会变得相当可观。

批量处理引入了重要的权衡。较大的批次可以更有效地利用矩阵运算和硬件,但需要更多的内存。例如,将批次大小加倍到 64 将使激活的内存需求翻倍。这种批次大小、内存使用和计算效率之间的关系指导了实际中的批次大小选择。

计算组织也会影响性能。矩阵运算可以通过仔细的内存布局和专用库进行优化。激活函数的选择会影响网络的学习能力和计算效率,因为某些函数(如 ReLU)比其他函数(如 tanh 或 sigmoid)需要更少的计算。

神经网络的计算特性有利于并行处理架构。虽然传统的 CPU 可以执行这些操作,但设计用于并行计算的 GPU 可以在矩阵运算上实现显著的加速——通常比传统方法快 10-100 倍。专用的 AI 加速器通过减少精度算术、专用内存架构和数据流优化等技术实现更好的效率。

能源消耗在不同硬件平台之间也有显著差异。CPU 提供灵活性但每次操作消耗更多能量。GPU 提供高吞吐量但功耗更高。专用的边缘加速器则优化了能量效率,以极少的功率实现相同的计算——这对于移动和嵌入式部署至关重要。这种能量差异源于根本性的内存层次结构挑战,即数据传输主导了计算成本。

这些考虑为理解神经网络的系统需求奠定了基础,我们将在 第 4 章:DNN 架构 中更详细地探讨。

现在我们了解了神经网络如何通过前向传播处理输入以生成预测,接下来一个关键问题是:我们如何判断这些预测的好坏?答案在于损失函数,它为测量预测质量提供了数学框架。

损失函数

神经网络通过测量和最小化预测误差来学习。损失函数提供了量化这些误差的算法结构,作为指导学习过程的基本反馈机制。通过损失函数,我们可以将“做出良好预测”的抽象目标转化为具体的优化问题。

为了理解损失函数的作用,让我们继续以 MNIST 数字识别为例。当网络处理手写数字图像时,它输出十个数字,表示对每个可能数字(0-9)的置信度。损失函数衡量这些预测与真实答案之间的偏差。例如,如果一张图片显示的是“7”,网络应该对数字“7”表现出高置信度,对其他所有数字表现出低置信度。损失函数会惩罚网络的预测偏离这个目标的程度。

考虑一个具体的例子:如果网络看到一张“7”的图片,并输出置信度: $$ \mathtt{[0.1, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.3, 0.1, 0.1]} $$

对数字“7”的最高置信度(0.3)虽然较高,但整体置信度较低,表明网络对该预测不太确定。好的损失函数应该在这里产生较高的损失值,表明网络需要显著改进。相反,如果网络输出: $$ \mathtt{[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.9, 0.0, 0.1]} $$

损失函数应该产生较低的值,因为这个预测与理想情况更接近。这说明损失函数通过提供对预测质量的反馈,来引导网络的改进。

误差测量基础

损失函数衡量网络预测与正确答案之间的距离。这一差异以一个数字表示:损失越低,预测越准确;损失越高,网络越需要改进。在训练过程中,损失函数通过帮助网络调整权重以做出更好的预测,来引导网络的学习。例如,在手写数字识别中,损失会惩罚那些对正确数字罕见置信度的预测。

从数学上讲,损失函数 $L$ 接受两个输入:网络的预测 $\hat{y}$ 和真实值 $y$。对于我们 MNIST 任务中的单个训练示例: $$ L(\hat{y}, y) = \text{measure of discrepancy between prediction and truth} $$

在使用数据批量进行训练时,我们通常计算批量中所有示例的平均损失: $$ L_{\text{batch}} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^B L(\hat{y}_i, y_i) $$ 其中 $B$ 是批量大小,$(\hat{y}_i, y_i)$ 表示第 $i$ 个示例的预测和真实值。

损失函数的选择取决于任务类型。对于我们的 MNIST 分类问题,我们需要一个损失函数,能够:

- 处理多类的概率分布

- 提供有意义的学习梯度

- 有效惩罚错误预测

- 在批量处理时良好扩展

交叉熵与分类损失函数

对于 MNIST 数字识别这样的分类任务,“交叉熵”24 损失已成为标准选择。该损失函数特别适合比较预测的概率分布与真实类别标签。

对于单个数字图像,网络输出一个关于十个可能数字的概率分布。我们将真实标签表示为一个独热编码向量,正确数字位置为 1,其余位置为 0。例如,如果真实数字是“7”,标签为: $$ y = \big[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0\big] $$

该示例的交叉熵损失为: $$ L(\hat{y}, y) = -\sum_{j=1}^{10} y_j \log(\hat{y}_j) $$ 其中 $\hat{y}_j$ 表示网络对数字 j 的预测概率。由于我们使用了独热编码,这可以简化为: $$ L(\hat{y}, y) = -\log(\hat{y}_c) $$ 其中 $c$ 是正确类别的索引。这意味着损失仅依赖于对正确数字的预测概率——网络的惩罚取决于其对正确答案的信心。

例如,如果我们的网络对一张“7”的图片预测了以下概率:

Predicted: [0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.1]

True: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

损失将为 $-\log(0.8)$,约为 0.223。如果网络对正确数字的预测为 0.9,损失将降至约 0.105。

批量损失计算方法

损失的实际计算涉及数值稳定性和批量处理的考虑。当处理批量数据时,我们计算批量中所有示例的平均损失。

对于大小为 B 的批次,交叉熵损失变为: $$ L_{\text{batch}} = -\frac{1}{B}\sum_{i=1}^B \sum_{j=1}^{10} y_{ij} \log(\hat{y}_{ij}) $$

高效计算此损失需要仔细考虑数值精度。对非常小的概率取对数可能导致数值不稳定。例如,假设网络对正确类别的预测概率为 0.0001。直接计算 $\log(0.0001)$ 可能导致下溢或不精确值。

为了解决这个问题,我们通常对损失计算进行两个关键修改:

添加一个小的 epsilon 以防止对零取对数:

$$ L = -\log(\hat{y} + \epsilon) $$

对数 - 和 - 指数技巧以提高数值稳定性:

$$ \text{softmax}(z_i) = \frac{\exp\big(z_i - \max(z)\big)}{\sum_j \exp\big(z_j - \max(z)\big)} $$

对于批量大小为 32 的 MNIST 示例,这意味着:

- 处理 32 组 10 维概率

- 计算 32 个单独的损失值

- 平均这些值以产生最终的批量损失

对学习动态的影响

理解损失函数如何影响训练,有助于解释一些关键的实现决策。

在每次训练迭代中,损失值有多个作用:

- 性能指标:量化当前网络准确性

- 优化目标:其梯度引导权重更新

- 收敛信号:其趋势指示训练进展

以我们的 MNIST 分类器为例,监控训练过程中的损失变化可以揭示网络的学习轨迹。典型模式可能显示:

- 最初损失较高($\sim 2.3$,相当于在 10 个类别中随机猜测)

- 早期迭代中快速下降

- 随着网络对预测的微调,逐渐改善

- 最终稳定在较低损失($\sim 0.1$,表明自信的正确预测)

损失函数相对于网络输出的梯度提供了驱动反向传播的初始误差信号。对于交叉熵损失,这些梯度具有特别简单的形式:预测概率与真实概率之间的差异。这一数学特性使得交叉熵损失特别适合分类任务,因为即使在预测严重错误时,它也能提供强梯度。

损失函数的选择还影响其他训练决策:

- 学习率选择(较大损失梯度可能需要较小的学习率)

- 批量大小(损失在批次间的平均影响梯度稳定性)

- 优化算法行为

- 收敛标准

一旦我们量化了网络的预测误差,接下来的关键步骤是确定如何调整网络的权重以减少这些误差。这引出了反向传播——使神经网络能够从错误中学习的机制。

梯度计算与反向传播

反向传播,通常称为反向传播算法,是神经网络训练的算法基石,通过基于梯度的优化实现系统的权重调整。损失函数告诉我们预测有多么错误,而反向传播则精确地告诉我们该如何修正。

为了直观理解这一复杂过程,可以考虑“信贷分配”问题,类比于工厂的装配线。假设一辆车在多个工位上组装:工位 A 安装车架,工位 B 安装发动机,工位 C 安装车轮,工位 D 进行最后的总装。质量检查员在生产线末端发现一辆有缺陷的车,他们面临一个关键问题:哪个工位对问题的产生贡献最大,每个工位该如何调整其工艺?

解决方案是从缺陷处向后追溯。检查员首先检查最终装配(工位 D),确定其工作如何影响质量问题。工位 D 然后查看其接收到的来自工位 C 的部件,计算问题是出在轮子还是其自身的装配工作。这个反馈向后流动:工位 C 检查来自工位 B 的发动机,工位 B 检查来自工位 A 的车架。每个工位根据其工作对缺陷的贡献大小,接收到相应的“调整信号”。如果工位 B 的发动机安装是主要原因,它会收到强烈的调整信号,而其他正常工作的工位则收到较小或没有信号。

反向传播以系统化的方式解决了这个信贷分配问题。输出层(类似工位 D)获得了最直接的关于错误的信息。它计算出其输入(来自上一层的输出)如何导致错误,并将具体的调整信号向后传递给网络的每一层。每一层根据其对预测错误的贡献大小接收指导,并相应地调整其权重。这个过程确保每一层都能从错误中学习,责任最大的连接进行更大幅度的调整。

在神经网络中,每一层就像装配线上的一个工位,反向传播则确定了每个连接对最终预测错误的影响程度。这一系统化的从错误中学习的过程,构成了神经网络通过经验改进的基础。

本节将完整的优化框架呈现,从梯度计算到训练的实际实施。

反向传播算法步骤

当前向传播计算出预测值时,反向传播则确定如何调整网络的权重以改善这些预测。为了理解这个过程,考虑我们的 MNIST 示例,其中网络将“3”预测为“7”。反向传播提供了一种系统的方法,通过计算每个权重对错误的贡献,来调整整个网络的权重,使这种错误在将来不太可能发生。

该过程从网络输出开始,我们比较预测的数字概率与真实标签。这个误差然后向后流动通过网络,每层的权重根据它们对最终预测的贡献大小接收更新信号。计算遵循链式法则,将权重与最终误差之间复杂的关系分解为可管理的步骤。

反向传播的数学基础提供了训练神经网络的理论依据,但实际实施需要复杂的软件框架。现代框架如 PyTorch 和 TensorFlow 实现了自动微分系统,自动处理梯度计算,无需手动实现导数。这些框架的系统工程方面,包括计算图和优化策略,在 第 7 章:AI 框架 中有全面的介绍。

误差信号传播

梯度在神经网络中的流动路径与前向传播相反。从输出层的损失开始,梯度向后传播,计算每一层、最终每个权重对预测错误的影响。

以我们的 MNIST 示例为例,考虑当网络错误地将“7”分类为“3”时发生了什么。损失函数在输出层生成初始误差信号,基本上指示“7”的概率应增加,而“3”的概率应减少。这个误差信号然后通过网络层向后传播。

对于一个有 L 层的网络,梯度流动可以数学表达。在每一层 l,我们计算该层输出对最终损失的影响: $$ \frac{\partial L}{\partial \mathbf{A}^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{A}^{(l+1)}} \frac{\partial \mathbf{A}^{(l+1)}}{\partial \mathbf{A}^{(l)}} $$

这个计算反向传播通过许多层,每一层的梯度依赖于前一层计算的梯度。这个过程揭示了每一层的变换如何对最终预测错误做出贡献。例如,如果某些早期层的权重对错误分类有很大影响,它们将获得较大的梯度值,指示需要更大幅度的调整。

这个过程在深层网络中面临挑战。随着梯度通过许多层反向传播,它们可能会消失或爆炸。当梯度在许多层中反复相乘时,可能会变得指数级地很小,特别是使用 sigmoid 或 tanh 激活函数时。这会导致早期层学习非常缓慢或根本不学习(梯度消失)。相反,如果梯度值持续大于 1,它们可能会指数级增长,导致训练不稳定和破坏性的权重更新。

导数计算过程

梯度计算的实际过程涉及在每一层计算多个偏导数。对于每一层,我们需要确定权重、偏置和激活的变化如何影响最终损失。这些计算直接来自链式法则,但必须高效实现以便于实际训练神经网络。

在每一层 $l$,我们计算三个主要的梯度组成部分:

权重梯度:

$$ \frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{Z}^{(l)}} {\mathbf{A}^{(l-1)}}^T $$

偏置梯度:

$$ \frac{\partial L}{\partial \mathbf{b}^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{Z}^{(l)}} $$

输入梯度(用于传播到上一层):

$$ \frac{\partial L}{\partial \mathbf{A}^{(l-1)}} = {\mathbf{W}^{(l)}}^T \frac{\partial L}{\partial \mathbf{Z}^{(l)}} $$

在我们的 MNIST 示例中,考虑最终层网络输出数字概率时,梯度计算将:

- 从这些概率的误差开始

- 计算权重调整将如何影响这些误差

- 将这些梯度向后传播,以帮助调整早期层的权重

这些数学公式精确描述了梯度计算,但系统突破在于框架如何自动实现这些计算。考虑一个简单的操作,如矩阵乘法后接 ReLU 激活:output = torch.relu(input @ weight)。数学梯度涉及计算 ReLU 的导数(对负输入为 0,对正输入为 1)并应用链式法则进行矩阵乘法。框架通过以下方式自动处理:

- 在前向传播时将操作记录在计算图中

- 存储必要的中间值(用于梯度计算的激活值)

- 自动生成每个操作的反向传播函数

- 优化整个图的内存使用和计算顺序

这种自动化将梯度计算从一个需要深厚数学专业知识的手动、易错过程,转变为一个可靠的系统能力,能够快速进行实验和部署。框架确保正确性,同时优化计算效率、内存使用和硬件利用率。

计算实现细节

反向传播的实际实现需要仔细考虑计算资源和内存管理。这些实现细节对训练效率和可扩展性有重大影响。

反向传播期间的内存需求主要来自两个方面。首先,我们需要存储前向传播的中间激活值,因为这些值在计算梯度时是必需的。以我们的 MNIST 网络为例,批次大小为 32,每层的激活值必须保持:

- 输入层:$32\times 784$ 个值 (~100KB,使用 32 位数字)

- 隐藏层 1:$32\times 512$ 个值 (~64KB)

- 隐藏层 2:$32\times 256$ 个值 (~32KB)

- 输出层:$32\times 10$ 个值 (~1.3KB)

其次,我们必须存储每个参数的梯度。在我们示例网络中,这需要几兆字节的内存。高级优化器如 Adam25 需要额外的内存来存储动量项,通常会使梯度存储需求翻倍。

反向传播期间的内存带宽需求随着模型大小和批次大小的增加而增加。每个训练步骤都需要加载所有参数、存储梯度和访问激活值——这会产生大量的内存流量。对于像 MNIST 这样适中的网络,这种流量在典型内存系统的能力范围内是可以管理的。然而,随着模型的增大,内存带宽可能成为一个重要的瓶颈,最大的模型可能需要专门的高带宽内存系统来维持训练效率。

第二,梯度本身的存储也需要大量内存。对于每一层,我们必须存储与权重和偏置相似维度的梯度。以之前提到的隐藏层大小为 128、256 和 128 的网络为例,这意味着存储:

- 第一层梯度:$784\times 128$ 个值

- 第二层梯度:$128\times 256$ 个值

- 第三层梯度:$256\times 128$ 个值

- 输出层梯度:$128\times 10$ 个值

反向传播的计算模式遵循特定顺序:

- 计算当前层的梯度

- 更新存储的梯度

- 将误差信号传播到上一层

- 重复,直到到达输入层

对于批量处理,这些计算会同时在批量中的所有示例上执行,从而实现矩阵运算和并行处理能力的高效利用。

现代框架通过复杂的自动求导引擎处理这些计算。当你在 PyTorch 中调用 loss.backward() 时,框架自动管理内存分配、操作调度和梯度累积,跨计算图优化计算顺序和内存使用。这种自动化管理使得从事模型设计的人员能够专注于模型本身,而不是梯度计算实现的复杂细节。

权重更新与优化

训练神经网络需要系统地调整权重和偏置,通过迭代优化过程最小化预测误差。建立在我们生物到人工翻译的计算基础之上,本节探讨神经网络优化的核心机制,从基于梯度的参数更新到实际训练实施。

参数更新算法

优化过程通过梯度下降26 来调整网络权重,这是一个系统的方法,通过计算每个权重对误差的贡献,并更新参数以减少损失,从而逐步改善网络的预测能力。

基本的更新规则将反向传播的梯度计算与参数调整结合起来: $$ \theta_{\text{new}} = \theta_{\text{old}} - \alpha \nabla_{\theta}L $$ 其中 $\theta$ 表示任何网络参数(权重或偏置),$\alpha$ 是学习率,$\nabla_{\theta}L$ 是通过反向传播计算的梯度。

对于我们的 MNIST 示例,这意味着调整权重以改善数字分类的准确性。如果网络经常将“7”误判为“1”,梯度下降将调整权重以更好地区分这两个数字。学习率 $\alpha$27 控制调整幅度——过大会导致超出最优参数,过小则收敛缓慢。

尽管神经网络的损失函数是高度非凸的,具有多个局部最小值,但在实践中,梯度下降仍然能够可靠地找到有效的解决方案。其理论原因涉及彩票假说、隐式偏差 和过参数化的好处等概念,仍然是活跃的研究领域。对于实际的机器学习系统工程而言,关键的见解是:在适当的学习率、初始化和正则化下,梯度下降能够一致地将神经网络训练到高性能。

小批量梯度更新

神经网络通常在训练时同时处理多个示例,这种方法称为小批量梯度下降。我们不是在每个单独的图像后更新权重,而是计算一批示例的平均梯度,然后再进行更新。

对于大小为 $B$ 的批次,损失梯度变为: $$ \nabla_{\theta}L_{\text{batch}} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^B \nabla_{\theta}L_i $$

在我们的 MNIST 训练中,典型批次大小为 32,这意味着:

- 通过前向传播处理 32 张图像

- 计算这 32 个预测的损失

- 在所有 32 个示例中平均梯度

- 使用这个平均梯度更新权重

系统视角:批量大小与硬件利用

批量大小权衡:较大批量通过使矩阵运算同时处理多个示例来提高硬件效率,但会增加内存需求。处理单个输入可最大限度减少延迟,但批量处理可以显著提高吞吐量,特别是在 GPU 上。考虑到内存和计算能力,选择合适的批量大小对实际应用至关重要。

迭代学习过程

完整的训练过程将前向传播、反向传播和权重更新结合成一个系统的训练循环。该循环重复进行,直到网络达到令人满意的性能或达到预定的迭代次数。

对整个训练数据集的单次遍历称为一个 epoch28。对于 MNIST 来说,60,000 张训练图像和批量大小为 32,每个 epoch 包含 1,875 次批量迭代。训练循环结构为:

- 对于每个 epoch:

- 打乱训练数据,以防学习到依赖顺序的模式

- 对于每个批次:

- 执行前向传播

- 计算损失

- 执行反向传播

- 使用梯度下降更新权重

- 评估网络性能

在训练过程中,我们监控几个关键指标:

- 训练损失:最近批次的平均损失

- 验证准确率:在保留的测试数据上的表现

- 学习进度:网络改善的速度

对于我们的数字识别任务,我们可能会观察到网络的准确率通过多个 epoch 的训练,从 10%(随机猜测)提高到 95% 以上。

收敛与稳定性考虑

神经网络训练的成功实施需要关注几个关键的实际方面,这些方面对学习效果有重大影响。这些考虑弥合了理论理解与实际实施之间的差距。

学习率选择可能是影响训练的最关键参数。对于我们的 MNIST 网络,学习率的选择对训练动态有着显著影响。过大的学习率(如 0.1)可能导致训练不稳定,损失在最优值附近振荡或爆炸;而过小的学习率(如 0.0001)则可能导致收敛过慢,需要更多的 epoch 才能达到良好的性能。适中的学习率(如 0.01)通常能在训练速度和稳定性之间提供良好的平衡,使网络能够稳步进展,同时保持学习的稳定性。

收敛监控在训练过程中提供了关键反馈。随着训练的进行,我们通常会观察到损失值稳定在某个特定值附近,表明网络正在接近局部最优。验证准确率也往往会达到平台期,表明网络已从数据中提取出大部分可学习的模式。训练和验证性能之间的差距提供了网络是否过拟合或对新示例泛化良好的见解。生产环境中监控模型的操作方面,包括检测模型退化和性能漂移,在 第 13 章:机器学习运维 中有全面的覆盖。

资源需求在我们扩大神经网络训练规模时变得越来越重要。内存占用必须同时容纳模型参数和反向传播所需的中间计算。计算量与批量大小成线性关系,影响训练速度和硬件利用率。现代训练通常利用 GPU 加速,因此有效利用并行计算能力对于实际实施至关重要。

训练神经网络还面临着几个挑战。当网络过于专注于训练数据时,可能会出现过拟合,导致在新数据上的表现不佳。梯度不稳定可能表现为梯度消失或爆炸,使学习变得困难。批量大小、可用内存和计算资源之间的相互作用通常需要仔细平衡,以实现高效训练,同时在硬件限制内工作。

您现在已经涵盖了神经网络的完整训练周期——从数学机制到系统实现,神经网络如何通过数据学习。接下来,我们将探讨推理和部署的中心问题,这些问题将所有这些原则结合在一起,形成一个完整的系统。

系统视角:训练与推理的区别

推理阶段的简化:与训练阶段需要的反向传播和权重更新不同,推理阶段仅需前向传播。每层只需执行一组操作,将输入转换为输出,无需为梯度计算跟踪中间值。这种结构简化意味着推理时每层执行的操作更少,内存需求也显著降低。

硬件需求差异:训练通常在高内存 GPU 上进行,以处理大规模并行计算和高内存带宽需求,而推理则可以在更广泛的设备上高效运行,包括移动设备和边缘计算设备。这些设备优化了能耗和延迟,适应了推理阶段的计算特征。

推理管道

在详细探讨训练过程后,我们现在转向神经网络的操作阶段。神经网络有两个截然不同的目的:在训练中从数据中学习,以及在推理中进行预测。虽然我们已经探讨了网络如何通过前向传播、反向传播和权重更新来学习,但推理阶段的操作方式有所不同。在推理过程中,网络利用其学习到的参数将输入转换为输出,而无需学习机制。这一更简单的计算过程仍然需要仔细考虑数据如何流经网络,以及系统资源如何利用。理解预测阶段对于神经网络如何实际部署以解决现实世界问题至关重要,从图像分类到生成文本预测。

生产部署与预测管道

神经网络的操作部署集中在推理上——使用训练好的模型对新数据进行预测的过程。与需要迭代参数更新和大量计算资源的训练不同,推理代表了在部署系统中提供价值的生产工作负载。理解这两个阶段之间的根本差异,对于设计高效的机器学习系统至关重要,因为每个阶段对硬件、内存和软件架构施加了不同的要求。本节将探讨推理的核心特征,首先系统地与训练进行比较,然后探讨将输入转换为预测的计算管道。

操作阶段差异

神经网络的操作分为两个截然不同的阶段,这两个阶段对计算需求和系统约束施加了显著不同的要求。训练需要前向和反向传播以计算梯度和更新权重,而推理仅涉及前向传播计算。这种架构简化意味着每层在推理过程中只执行一组操作,使用学习到的权重将输入转换为输出,而无需为梯度计算跟踪中间值,如图 16 所示。

这些计算差异直接体现在硬件需求和部署策略上。训练集群通常使用高内存 GPU29,并配有大量冷却设施。推理部署则优先考虑延迟和能效,涵盖各种平台:移动设备使用低功耗神经处理器(通常 2-4W),边缘服务器部署专用推理加速器30,云服务则采用经过优化的推理实例,以降低数值精度来提高吞吐量31。处理每日数百万请求的生产推理系统,需要复杂的基础设施,包括负载均衡、自动扩展和故障转移机制,这些在训练环境中通常不需要。

参数冻结是训练与推理阶段的另一个主要区别。在训练过程中,权重和偏置不断更新,以最小化损失函数。而在推理中,这些参数保持固定,作为从训练数据中学习到的静态变换。这种参数的冻结不仅简化了计算,还实现了训练时无法进行的优化,如权重量化或剪枝。

训练循环与推理过程在结构上有显著不同,影响了系统设计。训练在一个迭代循环中进行,反复处理多个批次的数据,经过多个 epoch 来细化网络的参数。而推理通常对每个输入只处理一次,在一次前向传播中生成预测。这种从迭代细化到单次预测的转变影响了我们为部署架构系统的方式。

这些结构差异导致训练和推理之间在内存和计算需求上有显著不同。训练需要大量内存来存储中间激活值以备反向传播、梯度更新和优化状态。而推理则消除了这些内存密集型需求,仅需足够的内存来存储模型参数和计算一次前向传播。这种内存占用的减少,加上更简单的计算模式,使得推理能够高效地在更广泛的设备上运行,从强大的服务器到资源受限的边缘设备。

一般来说,训练阶段需要更多的计算资源和内存用于学习,而推理则简化为高效预测。表 5 总结了训练与推理的关键区别。

| 方面 | 训练 | 推理 |

|---|---|---|

| 计算流程 | 前向和反向传播,梯度计算 | 仅前向传播,直接从输入到输出 |

| 参数 | 持续更新的权重和偏置 | 固定的权重和偏置 |

| 处理模式 | 多次迭代遍历多个 epoch | 通过网络的单次传递 |

| 内存需求 | 高 – 存储激活值、梯度、优化器状态 | 较低– 仅存储模型参数和当前输入 |

| 计算需求 | 重 – 梯度更新、反向传播 | 较轻 – 仅矩阵乘法 |

| 硬件需求 | 用于高效训练的 GPU/专用硬件 | 可在更简单的设备上运行,包括移动/边缘设备 |

训练和推理之间的这种鲜明对比,突显了开发和部署环境之间的系统架构往往存在显著差异。

训练需要大量的计算资源和专用硬件,而推理则可以针对效率进行优化,并部署在更广泛的设备上。

训练和推理之间的不同架构优化。训练需要高精度算术和反向传播计算,推动了专用硬件的采用,具有灵活的计算单元。推理则允许各种效率优化和专用架构,利用简单的计算流程。这些差异解释了为何专用推理处理器相比通用训练硬件能实现更高的能效。

内存使用模式也截然不同:训练存储所有激活值以备反向传播(需要 2-3 倍的内存),而推理则在使用后立即丢弃激活值。

端到端预测工作流

神经网络在实际应用中的实现需要一个完整的处理管道,超出了网络本身的范围。这个管道,如图 17 所示,通过一系列不同的阶段将原始输入转换为有意义的输出,每个阶段对系统的操作都是至关重要的。理解这个完整的管道对于深度学习系统的设计和部署提供了关键的见解。

从图中可以清楚地看到,深度学习系统作为混合架构运行,结合了常规计算操作和神经网络计算。神经网络组件专注于通过矩阵运算进行学习的变换,是更广泛计算框架中的一个元素。该框架包括输入数据的准备和网络输出的解释,这些过程主要依赖于传统计算方法。

考虑图 17 中数据的流动:

- 原始输入以其原始形式到达,可能是图像、文本、传感器读数或其他数据类型

- 预处理将这些输入转换为适合神经网络消费的格式

- 神经网络执行其学习的变换

- 原始输出从网络中产生,通常是数值形式

- 后处理将这些输出转换为有意义的、可操作的结果

这一管道结构揭示了深度学习系统的几个关键特性。神经网络尽管计算复杂,但作为更大系统中的一个组件。性能瓶颈可能出现在管道的任何阶段,而不仅仅是在神经网络计算中。系统优化必须考虑整个管道,而不是仅仅关注神经网络的操作。

这种架构的混合特性对系统实施具有重要意义。虽然神经网络计算可能从专用硬件加速中受益,但预处理和后处理操作通常在常规处理器上执行。这种跨异构硬件资源的计算分布代表了系统设计中的一个基本考虑。

数据预处理和标准化

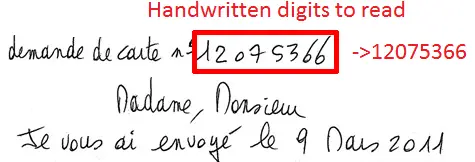

预处理阶段将原始输入转换为适合神经网络计算的格式。尽管在理论讨论中常被忽视,但这一阶段是将真实世界数据与神经网络操作连接起来的关键桥梁。考虑我们的 MNIST 数字识别示例:在手写数字图片可以被我们之前设计的神经网络处理之前,它必须经过几个变换。原始手写数字图片以不同的格式、大小和像素值范围到达。例如,在图 18 中,我们可以看到数字的大小各异,即使是同一个人写的数字 6 也大相径庭。

预处理阶段通过常规计算操作标准化这些输入:

- 将图像缩放到所需的 $28\times 28$ 像素尺寸,摄像头图像通常较大。

- 将像素值从 $[0,255]$ 归一化到 $[0,1]$,大多数摄像头生成彩色图像。

- 将 2D 图像数组展平为 784 维向量,为神经网络准备。

- 基本验证以确保数据完整性,确保网络正确预测。

与神经网络计算的区别在于,预处理依赖于传统计算操作,而非学习变换。这一区别对系统具有重要意义:预处理在常规 CPU 上运行,而非专用神经网络硬件,其性能特征遵循传统计算模式。

预处理的有效性直接影响系统性能。归一化不当会导致准确性降低,缩放不一致会引入伪影,实施不力会造成瓶颈。理解这些影响有助于设计出在真实世界条件下表现良好的稳健深度学习系统。

前向传播计算管道

推理阶段是神经网络的操作状态,学习到的参数用于将输入转换为预测。与我们之前讨论的训练阶段不同,推理仅关注于使用固定参数的前向计算。

模型加载与设置

在处理任何输入之前,神经网络必须正确初始化以进行推理。此初始化阶段涉及将训练期间学习到的模型参数加载到内存中。对于我们的 MNIST 数字识别网络,这意味着加载每层的特定权重矩阵和偏置向量。我们架构的具体内存需求如下:

输入到第一隐藏层:

- 权重矩阵:$784\times 100 = 78,400$ 参数

- 偏置向量:100 参数

第一到第二隐藏层:

- 权重矩阵:$100\times 100 = 10,000$ 参数

- 偏置向量:100 参数

第二隐藏层到输出:

- 权重矩阵:$100\times 10 = 1,000$ 参数

- 偏置向量:10 参数

该架构的完整参数需求在资源需求部分有详细说明。处理单张图像时,这意味着为以下内容分配空间:

- 第一隐藏层激活值:100 个

- 第二隐藏层激活值:100 个

- 输出层激活值:10 个

与训练时需要额外的内存来存储梯度、优化器状态和反向传播计算不同,推理阶段的内存分配相对简单。

实际推理部署中采用了多种内存优化技术,以减少资源需求,同时保持可接受的准确性。系统可能将多个请求组合在一起,以更好地利用硬件能力,同时满足响应时间要求。对于资源受限的部署,各种模型压缩方法帮助模型适应可用内存,同时保持功能。

推理前向传播执行

在推理过程中,数据通过网络的层传播,使用初始化的参数。尽管这一过程在结构上类似于训练时的前向传播,但在计算约束和优化方面有所不同。计算沿着从输入到输出的确定性路径进行,在每一层使用学习到的参数转换数据。

以我们的 MNIST 数字识别网络为例,考虑每层的精确计算。当网络处理一张预处理的 784 维数字图像时,依次进行以下变换:

第一隐藏层计算:

- 输入变换:784 个输入与 78,400 个权重通过矩阵乘法结合

- 线性计算:$\mathbf{z}^{(1)} = \mathbf{x}\mathbf{W}^{(1)} + \mathbf{b}^{(1)}$

- 激活:$\mathbf{a}^{(1)} = \text{ReLU}(\mathbf{z}^{(1)})$

- 输出:100 维激活向量

第二隐藏层计算:

- 输入变换:100 个值与 10,000 个权重结合

- 线性计算:$\mathbf{z}^{(2)} = \mathbf{a}^{(1)}\mathbf{W}^{(2)} + \mathbf{b}^{(2)}$

- 激活:$\mathbf{a}^{(2)} = \text{ReLU}(\mathbf{z}^{(2)})$

- 输出:100 维激活向量

输出层计算:

- 最终变换:100 个值与 1,000 个权重结合

- 线性计算:$\mathbf{z}^{(3)} = \mathbf{a}^{(2)}\mathbf{W}^{(3)} + \mathbf{b}^{(3)}$

- 激活:$\mathbf{a}^{(3)} = \text{softmax}(\mathbf{z}^{(3)})$

- 输出:10 个概率值

表 6 展示了这些计算在操作时与训练时前向传播的主要区别:

| 特征 | 训练前向传播 | 推理前向传播 |

|---|---|---|

| 激活存储 | 保持完整的激活历史以备反向传播 | 仅保留当前层激活值 |

| 内存模式 | 在整个前向传播过程中保留中间状态 | 在层计算完成后释放内存 |

| 计算流程 | 为梯度计算准备结构化 | 优化为直接生成输出 |

| 资源配置 | 较高的内存需求以支持训练操作 | 最小化内存占用以实现高效执行 |

这种简化的计算模式使得推理能够高效进行,同时保持网络的学习能力。内存需求的减少,加上更简单的计算模式,使得推理能够高效地在更广泛的设备上运行,从强大的服务器到资源受限的边缘设备。

内存和计算资源

神经网络在推理过程中与训练相比,消耗的计算资源有所不同。推理期间,资源利用主要集中在高效的前向传播计算和最小的内存开销上。检查 MNIST 数字识别网络的具体需求揭示了:

推理期间的内存需求可以精确量化:

静态内存(模型参数):

- 第 1 层:78,400 权重 + 100 偏置

- 第 2 层:10,000 权重 + 100 偏置

- 第 3 层:1,000 权重 + 10 偏置

- 总计:89,610 参数(约 358.44 KB,使用 32 位浮点精度32)

动态内存(激活值):

- 第 1 层输出:100 个值

- 第 2 层输出:100 个值

- 第 3 层输出:10 个值

- 总计:210 个值(约 0.84 KB,使用 32 位浮点精度)

每次输入的计算需求遵循固定模式:

- 第一层:78,400 次乘加运算

- 第二层:10,000 次乘加运算

- 输出层:1,000 次乘加运算

- 总计:89,400 次乘加运算每次推理

这种资源配置与训练需求形成鲜明对比,后者需要额外的内存来存储梯度和计算反向传播的额外计算开销。推理计算的可预测性和简化的内存需求使其能够在各种设备上高效运行。

性能提升技术

推理计算的固定特性提供了在训练时无法获得的优化机会。一旦神经网络的参数被冻结,计算模式的可预测性就允许对内存使用和计算效率进行系统性的改进。

批量大小选择是推理优化中的一个关键权衡。在训练时,较大批量对于稳定梯度计算是必要的,但推理提供了更多灵活性。处理单个输入可以最小化延迟,非常适合需要即时响应的实时应用。然而,批量处理可以通过更好地利用并行计算能力显著提高吞吐量,特别是在 GPU 上。以我们的 MNIST 网络为例,考虑内存的影响:处理单个图像需要存储 210 个激活值,而处理 32 张图像的批次则需要 6,720 个激活值,但可以将图像处理速度提高最多 32 倍。

推理期间的内存管理可以比训练时高效得多。由于中间值仅在前向计算时需要,因此可以仔细管理和重用内存缓冲区。每层的激活值只需在下一层计算完成之前存在。这使得尽可能地进行就地操作成为可能,从而减少总内存占用。推理阶段的固定特性还允许进行精确的内存对齐和访问模式优化,以适应底层硬件架构。

特定硬件的优化在推理过程中尤为重要。在 CPU 上,计算可以组织为最大化缓存利用率,并利用并行处理能力,同时对多个数据元素应用相同的操作。GPU 部署则得益于优化的矩阵乘法例程和高效的内存传输模式。这些优化不仅仅是纯粹的计算效率,还可能对功耗和硬件利用率产生重大影响,这是现实世界部署中的关键因素。

推理的可预测性还使得减少数值精度等优化成为可能。虽然训练通常需要全浮点精度以保持稳定的学习,但推理往往可以在降低精度的情况下进行,同时保持可接受的准确性。对于我们的 MNIST 网络,这些优化可以显著减少内存占用,并相应地提高计算效率。

这些优化原则虽然通过我们简单的 MNIST 前馈网络进行说明,但更复杂的架构引入了额外的考虑和机会,包括针对空间数据处理、序列计算和基于注意力的计算模式的专门设计。有关这些架构变体及其优化的更多信息,请参见 第 4 章:DNN 架构 、 第 10 章:模型优化 和 第 9 章:高效 AI 。

输出解释与决策

神经网络输出到可操作预测的转换,需要回归传统计算范式。正如预处理将真实世界数据桥接到神经计算,后处理则将神经输出桥接回常规计算系统。这完成了我们之前检查的混合计算管道,其中神经和传统计算操作协同工作,以解决现实世界问题。

后处理的复杂性超出了简单的数学变换。现实世界系统必须处理不确定性,验证输出,并与更大的计算系统集成。在我们的 MNIST 示例中,数字识别系统可能不仅需要最可能的数字,还需要置信度度量,以确定何时需要人工干预。这引入了额外的计算步骤:置信度阈值、次级预测检查和错误处理逻辑,所有这些都在传统计算框架中实现。

后处理的计算需求与神经网络推理有显著不同。推理受益于并行处理和专用硬件,而后处理通常在常规 CPU 上运行,遵循顺序逻辑模式。这种对传统计算范式的回归完成了深度学习系统的混合特性,神经网络计算与传统计算操作交替进行。

考虑 USPS 系统中一张邮件的完整处理流程,将进一步说明这些概念如何在实际部署中结合。我们将看到,从数据捕获到预处理,再到推理和后处理,直至最终排序决策,所有这些步骤如何协同工作,以实现高效、准确的邮件处理。

我们已经涵盖了神经网络的完整生命周期:从架构设计到训练动态,再到推理部署。每个概念——神经元、层、前向传播、反向传播、损失函数、优化——都是拼图的一部分。但这些部分如何在实践中结合?接下来的检查点将帮助您验证这些组件如何集成到完整系统中,之后我们将研究一个将所有这些原则应用于现实世界部署的历史案例研究。

在检查这些概念如何在现实世界部署中集成之前,请验证您对神经网络完整生命周期的理解:

各阶段的集成:

- 你能否追踪架构决策(层大小、激活函数)如何影响训练动态和推理性能?

- 你是否理解参数计数如何转化为训练和推理阶段的内存需求?

- 你能否解释为什么同一网络在训练时需要 2-3 倍的内存,而推理时只需较少?

从训练到部署:

- 你能否追踪完整的生命周期:架构设计 → 训练循环 → 训练模型 → 推理部署?

- 你是否理解训练指标(损失、梯度)与部署指标(延迟、吞吐量)之间的区别?

- 你能否解释何时需要人工干预(置信度阈值、验证、监控)?

推理与部署:

- 你能否解释训练与推理之间的关键区别(计算流程、内存需求、参数更新)?

- 你是否理解完整的推理管道:预处理 → 神经网络 → 后处理?

- 你能否解释推理为何比训练更简单高效?

系统集成:

- 你是否理解神经网络为何需要专用硬件(内存带宽限制、并行计算)?

- 你能否解释为何机器学习系统将传统计算(预处理、后处理)与神经计算相结合?

- 你是否理解批量大小、内存和吞吐量之间的权衡?

端到端流程:

- 你能否追踪单个输入(如 MNIST 数字图像)通过完整系统的过程:原始输入 → 预处理 → 通过层的前向传播 → 输出概率 → 后处理 → 最终预测?

- 你是否理解一次性发生的事情(加载训练好的权重)与每个输入都要发生的事情(前向传播)的区别?

自测:对于生产中部署的 MNIST 数字分类器(784→128→64→10):(1)解释为何训练该模型需要 ~12GB GPU 内存,而推理仅需 ~400MB。(2)追踪单张数字图片从相机捕获、通过预处理、推理和后处理到最终预测的完整过程。(3)识别在每秒处理 100 张图像的实时系统中可能出现的瓶颈。(4)描述如何监控生产中的模型退化。

接下来的案例研究展示了这些概念如何在大规模生产系统中集成。注意架构选择、训练策略和部署约束如何结合在一起,形成一个完整的机器学习系统。

我们已经从第一性原理探讨了神经网络——神经元如何计算、层如何转换数据、训练如何调整权重以及推理如何进行预测。这些概念可能看起来抽象,但它们在美国邮政署的手写数字识别系统中得到了首次大规模神经网络部署的具体体现。这个历史案例说明了我们所研究的数学原理如何转化为实际工程决策、系统权衡和现实世界性能约束。

神经网络的理论基础在实际应用中得到了具体体现,尤其是在解决大规模现实问题方面。美国邮政署的手写数字识别系统就是这种理论转化为实践的典范。早期的生产部署确立了许多至今仍然相关的原则:强大预处理管道的重要性、自动决策中置信度阈值的必要性,以及在各种现实世界条件下保持系统性能的挑战。尽管今天的系统部署了更复杂的架构,并在更强大的硬件上运行,但检查这个基础案例研究揭示了我们所研究的优化原则如何结合在一起,形成一个完整的生产系统——这些经验教训适用于从 1990 年代的邮件分类到 2025 年的边缘 AI 部署。

邮件分类挑战

美国邮政署每天处理超过 1 亿件邮件,每件邮件都需要根据手写的邮政编码进行准确路由。20 世纪 90 年代初,人工操作是这一任务的主要方式,使其成为全球最大的人工数据录入操作之一。通过神经网络自动化这一过程,体现了神经网络实施的许多核心原则。

任务的复杂性显而易见:ZIP 代码识别系统必须处理在各种条件下捕获的手写数字图像——不同的书写风格、笔迹、纸张颜色和环境因素(图 19)。它必须在保持邮件处理速度的同时,以毫秒级的速度做出准确预测。识别错误可能导致重大延误和成本增加。因此,系统不仅需要高准确率,还需要可靠的预测置信度度量,以识别何时需要人工干预。

这一具有挑战性的环境对每个方面的要求都很高,从数据收集到部署。数据集必须足够大,以捕捉到手写数字的多样性,同时又要考虑到处理速度和系统资源的限制。

工程过程与设计决策

USPS 数字识别系统的开发需要在每个阶段仔细考虑,从数据收集到部署。这一过程说明了神经网络的理论原则如何转化为实际工程决策。

数据收集是第一个重大挑战。与受控实验室环境不同,邮政设施需要处理各种各样的邮件。训练数据集必须捕捉到这种多样性。手写数字来自不同年龄、教育背景和书写风格的人,仅仅是挑战的一部分。信封的颜色和纹理各异,图像在不同的光照条件和角度下捕获。这一广泛的数据收集工作,后来有助于创建我们在示例中使用的 MNIST 数据库。

网络架构设计需要平衡多个约束。虽然更深的网络可能实现更高的准确率,但也会增加处理时间和计算需求。处理 $28\times 28$ 像素的单个数字图像必须在严格的时间限制内完成,同时在可用硬件上可靠运行。网络必须在各种条件下保持一致的准确性,从书写工整的数字到匆忙的潦草字。

训练网络则增加了额外的复杂性。系统需要在各种真实世界的手写风格中达到高准确率。仔细的预处理规范化了输入图像,以适应大小和方向的变化。数据增强技术增加了训练样本的多样性。团队在不同的人群中验证性能,并在实际操作条件下进行测试,以确保稳健的性能。

工程团队面临着设定置信度阈值的关键决策。过高的阈值会将过多的邮件分流给人工操作,失去自动化的意义;过低则会增加投递错误的风险。解决方案来自于对正确与错误预测的置信度分布的分析。这一分析建立了优化自动化率与错误率之间权衡的阈值,确保高效运行的同时保持可接受的准确性。

生产系统架构

跟踪一件邮件在 USPS 识别系统中的完整旅程,说明了我们所讨论的概念如何集成到一个完整的解决方案中。从物理邮件到分类信件的过程展示了传统计算、神经网络推理和物理机械之间的相互作用。

该过程始于邮件到达成像站。高速相机以超过每秒几件邮件的速度捕捉邮政编码区域的图像。图像采集过程必须适应信封颜色、书写风格和环境条件的变化。尽管操作速度快,但仍需保持一致的图像质量,因为运动模糊和适当的照明是重大的工程挑战。

预处理将这些原始相机图像转换为适合神经网络分析的格式。系统必须定位邮政编码区域,分割出单个数字,并标准化每个数字图像。该阶段采用传统的计算机视觉技术:图像阈值处理适应信封背景颜色,连通组件分析识别单个数字,大小标准化生成标准的 $28\times 28$ 像素图像。速度至关重要;这些操作必须在毫秒内完成,以保持吞吐量。

神经网络随后处理每个标准化的数字图像。训练好的网络利用其 89,610 个参数(如前所述)执行前向传播以生成预测。每个数字通过两个 100 个神经元的隐藏层,最终生成十个输出值,表示数字的概率。推理过程虽然计算密集,但得益于我们在前面章节中讨论的优化。

后处理将这些神经网络输出转换为分类决策。系统对每个数字预测应用置信度阈值。完整的邮政编码要求所有五个数字的置信度都很高,单个不确定的数字则将整个邮件标记为人工审核。当置信度达到阈值时,系统将排序指令发送给机械系统,物理地将邮件分配到相应的投递箱。

整个管道在严格的时间限制下运行。从图像捕获到分类决策,处理必须在邮件到达其排序点之前完成。系统在各个管道阶段同时保持多件邮件的处理,这需要在计算和机械系统之间进行仔细的同步。实时操作说明了我们在推理和后处理过程中讨论的优化在实际应用中的重要性。

性能结果与操作影响

基于神经网络的 ZIP 代码识别系统的实施,彻底改变了 USPS 的邮件处理操作。到 2000 年,国内多个设施已采用这项技术,每天处理数百万件邮件。这一现实世界的部署展示了神经网络系统在关键任务应用中的潜力和局限性。

性能指标揭示了有趣的模式,验证了许多基本原则。系统在对比清晰的数字(与训练数据相似)时,准确率最高。然而,性能受到多种现实世界因素的显著影响。光照条件影响预处理效果。异常的书写风格偶尔会使神经网络困惑。环境振动也可能影响图像质量。这些挑战导致对物理系统和神经网络管道的持续改进。

经济影响显著。在自动化之前,人工分类需要操作员以每秒处理一件邮件并读取和输入 ZIP 代码。神经网络系统以此速度的十倍处理邮件,同时降低了人工成本和错误率。然而,系统并没有完全消除人工操作;人工的角色转向处理不确定的案例和维护系统性能。这种结合了人工和人工智能的混合方法,成为其他自动化项目的模型。

该系统还揭示了在生产环境中部署神经网络的重要经验教训。训练数据的质量至关重要;网络在其训练集中表现良好的数字样式上表现最佳。定期的再训练有助于适应不断变化的书写风格。维护需要硬件专家和深度学习专家的配合,引入了新的操作考虑。这些见解影响了神经网络在其他工业应用中的后续部署。

研究人员发现,这一实施展示了理论原则如何转化为实际约束。神经网络的生物启发提供了数字识别的基础,但成功部署需要仔细考虑系统级因素:处理速度、错误处理、维护要求和与现有基础设施的集成。这些经验教训继续影响现代深度学习的部署,其中类似的规模、可靠性和集成挑战依然存在。

关键工程教训与设计原则

USPS ZIP 代码识别系统体现了从生物启发到神经网络实际部署的旅程。它展示了我们整个章节所探讨的神经计算基本原理——从预处理到推理再到后处理——如何结合在一起,以解决现实世界的问题。

该系统的开发表明,理解理论基础和实际考虑是至关重要的。虽然生物视觉系统可以轻松处理手写数字,但将这一能力转化为人工系统需要仔细考虑网络架构、训练过程和系统集成等多个方面。

这一早期大规模神经网络部署的成功,帮助确立了许多我们现在认为是标准的实践:训练数据的彻底性、置信度度量的必要性、预处理和后处理的角色,以及系统级优化的关键性。

USPS 系统所展示的原则——强大的预处理、基于置信度的决策制定、以及人机混合工作流——在现代部署中仍然是基础,尽管规模和复杂性发生了巨大的变化。从 USPS 部署约 100K 参数的网络,每秒处理 10 件图像,到 2025 年的边缘 AI 系统,部署 1-10M 参数的网络,每秒处理 30 帧实时视觉任务,面临着类似的准确性与计算约束的平衡,但在功率预算(毫瓦级 vs 瓦级)和延迟要求(毫秒级 vs 十毫秒级)上更为严格。理解这些数学操作使我们能够进行硬件 - 软件协同设计,预处理管道决定了对现实世界变化的稳健性,而置信度阈值则将需要人工判断的情况与自动处理的情况分开。这一历史案例研究因此提供了一个模板,用于推理现代机器学习系统在云端、边缘和微型设备上的部署。

深度学习与 AI 三角

我们在本章中探讨的神经网络概念,直接映射到支配所有深度学习系统的 AI 三角形框架上。这一联系阐明了为何深度学习需要对计算架构和系统设计原则进行如此根本的重新思考。

算法:我们所涵盖的数学基础——前向传播、激活函数、反向传播和梯度下降——定义了深度学习系统的算法核心。我们所做的架构选择(层深、神经元数量、连接模式)直接决定了计算复杂性、内存需求和训练动态。每个激活函数的选择,从 ReLU 的计算效率到 sigmoid 的饱和梯度,都是具有深远系统影响的算法决策。神经网络与经典方法的区别在于其分层特征学习,而这种差异正是源于这些算法构建块,但成功在很大程度上依赖于另外两个三角形组件。

数据:学习过程完全依赖于带标签的数据,以计算损失函数并通过反向传播引导权重更新。我们的 MNIST 示例展示了数据质量、分布和规模如何直接决定网络性能——算法保持不变,但数据特性决定了学习是成功还是失败。从手动特征工程转向自动表示学习,并没有消除对数据的依赖,而是将挑战从设计特征转变为策划能够捕捉真实世界模式复杂性的 数据集。数据预处理、增强和验证策略成为算法设计决策,塑造整个学习过程。

基础设施:前向和反向传播所需的大量矩阵乘法运算揭示了专用硬件基础设施为何对深度学习的成功至关重要。我们所探讨的内存带宽限制、偏爱 GPU 架构的并行计算模式,以及训练与推理之间不同的计算需求,均源于我们所研究的数学运算。CPU 到 GPU 再到专用 AI 加速器的演变,直接响应了神经网络算法中固有的计算模式。理解这些数学基础使工程师能够对硬件选择、内存层次结构设计和分布式训练策略做出明智的决策。

这三者之间的相互依赖关系通过我们章节的进展而显现:算法定义了哪些计算是必要的,数据决定了这些计算是否能够学习到有意义的模式,而基础设施则决定了系统是否能够高效地执行。神经网络的成功并不是因为单一组件的改善,而是这三个领域的进步相辅相成——更复杂的算法、更大的数据集和专用硬件的结合产生了协同效应,彻底改变了人工智能。

这一 AI 三角形视角解释了为何深度学习工程需要超越传统软件开发的系统思维。单独优化任何一个组件而不考虑其他组件,都会导致次优结果:最优雅的算法在没有高质量数据时无效,最好的数据集在没有足够计算基础设施时无法使用,而最强大的硬件在没有有效学习数据的算法时毫无用处。

常见误区与陷阱

深度学习是一种从数据中学习的范式转变,区别于传统的显式编程,这也带来了许多关于何时、如何应用这些强大但复杂系统的误解。神经网络的数学基础和统计特性,常常导致人们对其能力、局限性及适用场景产生误判。

误区: 神经网络是“黑箱”,无法理解或调试。

虽然神经网络不像传统算法那样具备显式的规则透明性,但有多种技术可以帮助我们理解和调试其行为。例如,激活可视化可以揭示神经元响应的模式,梯度分析展示输入如何影响输出,注意力机制突出哪些特征影响决策。层级相关性传播可以追踪决策路径,消融实验则识别关键组件。人们之所以觉得神经网络难以理解,往往是因为用传统编程思维去看待它,而忽略了统计和可视化分析方法。现代可解释性工具虽然与逐行代码调试不同,但同样能为网络行为提供洞察。

误区: 深度学习无需领域知识和特征工程。

自动特征学习的承诺让人误以为深度学习可以脱离领域知识独立运行。实际上,成功的深度学习应用离不开丰富的领域经验:设计合适的网络结构(如空间数据用卷积层,序列数据用循环结构)、选择合理的训练目标、构建有代表性的数据集,并在具体场景下解读模型输出。USPS 数字识别系统之所以成功,正是因为融合了邮政领域关于邮件处理、数字书写习惯和业务约束的专业知识。领域知识指导数据增强策略、验证指标和部署要求,这些都决定了实际效果。

陷阱: 用复杂的深度学习模型解决本可用简单方法处理的问题。

团队常常为本可用线性模型或决策树解决的任务部署复杂神经网络,结果带来不必要的复杂度、算力消耗和维护负担。数据量有限或关系本身是线性的情况下,线性回归模型训练只需毫秒,效果甚至优于需数小时训练的神经网络。在采用深度学习前,务必用简单模型建立基线。如果逻辑回归在分类任务上已达 95% 准确率,神经网络带来的微小提升往往难以抵消复杂度的增加。深度学习应当用于具有层次结构、非线性关系或高维交互的复杂问题。

陷阱: 在不了解数据分布的情况下训练神经网络。

许多实践者把神经网络训练当作机械流程,只是把数据输入标准结构,忽略了决定成败的关键数据特性。若数据集不平衡,网络在少数类别上的表现会很差,除非通过重采样或损失加权处理。非平稳分布则需持续训练或自适应机制。异常值可能主导梯度更新,导致模型无法收敛。USPS 系统在达到生产级性能前,必须仔细分析数字频率分布、书写风格变化和图像质量。成功训练需要深入的数据探索、统计属性理解,以及全程的数据质量监控。

陷阱: 认为科研级模型可以直接部署到生产系统,无需系统层面考虑。

许多团队把模型开发和系统部署割裂开来,导致科研原型在生产环境下频频失败。神经网络在干净数据集上表现优异,但一旦集成到实时数据流、遗留数据库或分布式服务架构中,可能就会失效。生产系统需要考虑延迟、内存、并发用户和容错机制,这些在科研环境中很少被关注。从科研代码到生产系统的转变,必须重视数据预处理流程、模型序列化格式、服务架构的可扩展性,以及性能监控系统。数据科学与系统工程团队应早期协作,使模型需求与运维约束保持一致。

总结

神经网络通过从数据中学习模式,取代了基于规则的编程方式,推动了计算方法的变革。本章以生物神经元到人工神经元的映射为基础,展示了这些系统如何实现复杂信息处理,并通过经验不断提升性能。

神经网络结构体现了分层处理,每一层都从原始数据中提取更抽象的模式。训练过程通过迭代优化调整连接权重,最小化预测误差;推理阶段则利用已学知识对新数据进行预测。学习与应用的分离,带来了不同的算力、内存和延迟需求,直接影响系统设计与部署策略。

本章以全连接结构为例,阐述了数学原理和系统影响。多层感知机具备通用函数逼近能力,只要神经元数量和权重足够,理论上可以学习任意连续函数。但这种数学上的通用性也带来了算力成本。以 MNIST 为例,28×28 像素图像有 784 个输入值,若用 100 个神经元的全连接网络,第一层就需学习 61,400 个权重(784×100)。而实际上,邻近像素高度相关,远离像素很少交互。全连接结构在无关长距离关系上浪费了大量算力。

关键要点

- 神经网络用分层结构从数据中自动发现模式,取代了手工编码规则

- 全连接网络具备通用逼近能力,但因对所有输入关系一视同仁,牺牲了算力效率

- 训练与推理是两个独立的运行阶段,对算力和系统设计有不同要求

- 完整处理流程需将传统计算与神经计算结合,贯穿预处理、推理和后处理各环节

- 系统层面因素(如激活函数选择、批量大小配置、网络拓扑结构)直接决定云端、边缘和微型设备的部署可行性

- 专用结构(CNN、RNN、Transformer)将问题结构编码进网络设计,比全连接网络高效得多

现实问题往往具备结构性,而通用全连接网络无法高效利用这些结构:图像有空间局部性,文本有序列依赖,图数据有关系模式,时序数据有时间动态。这种结构盲区带来三大问题:算力浪费(学习不存在的关系)、数据效率低(需更多样本才能学到本可结构化编码的模式)、可扩展性差(输入维度增加时参数数量爆炸)。

下一章(第 4 章:DNN 架构)将针对这些局限,介绍如何通过专用结构将问题特性直接编码进网络设计。卷积神经网络利用空间局部性,在视觉任务中通过受限连接和权重共享,实现参数数量减少 10-100 倍的高效表现。循环神经网络通过隐藏状态捕捉序列数据的时间依赖,但顺序处理带来并行化挑战。Transformer 则用注意力机制实现序列的并行处理,彻底革新了自然语言处理领域,同时也引入了新的内存扩展难题。

每种结构创新都带来系统工程上的权衡,直接建立在本章的基础之上。卷积层的内存访问模式与全连接层不同,循环网络的并行化约束也不同,注意力机制则带来新的算力瓶颈。底层数学操作仍是矩阵乘法和非线性激活,但组织方式决定了系统需求。

理解这些专用架构,是 ML 系统工程的自然进阶——将本章掌握的前向传播、梯度下降和激活函数原理,应用到兼顾算力效率和问题结构的网络设计中。从生物启发到数学建模再到系统实现,我们将继续探索如何构建既能高效学习、又能适应真实计算系统约束的神经网络。

深度学习基础知识测验

测试你对深度学习原理、神经网络数学基础和系统工程影响的理解,包括从生物启发到现代深度学习系统的完整概念。

梯度不稳定:在深层网络中,梯度可能爆炸(指数级变大)或消失(指数级变小)。梯度爆炸导致训练不稳定,损失值剧烈波动;梯度消失则让前层几乎无法学习。这些问题表现为系统层面的异常——训练“卡住”或模型学习极慢,即使算力充足也无济于事。 ↩︎

张量操作:多维数组运算是神经网络的计算基础。张量是向量(1D)、矩阵(2D)的 n 维推广,例如彩色图片是 3D 张量(高×宽×通道)。现代神经网络常用 4D 及以上张量,代表批量多通道数据,对内存布局和并行硬件(如 GPU、TPU)提出了极高要求。 ↩︎

Breakout:1976 年 Atari 经典街机游戏。2013 年,DeepMind 的 DQN 首次实现“仅凭像素和奖励信号”学会超越人类的 Breakout,无需任何规则编程,标志着深度强化学习的突破。 ↩︎

专家系统:20 世纪 70-90 年代流行的基于规则的 AI 程序,如 MYCIN(医学诊断)、XCON(计算机配置),曾取得巨大经济效益。但其依赖人工提取和编码规则,难以处理不确定性和常识推理,最终被数据驱动方法取代。 ↩︎

HOG 特征:2005 年 Dalal 和 Triggs 提出,成为深度学习前目标检测的黄金标准。通过 8×8 像素分块、9 方向直方图,捕捉形状信息,广泛应用于行人检测等领域。 ↩︎

SIFT:1999 年 David Lowe 发明,能检测跨尺度、旋转、光照变化稳定的关键点,是 Google 街景、早期 AR 等应用的核心算法。 ↩︎

Gabor 滤波器:1971 年诺贝尔奖得主 Dennis Gabor 提出,能同时分析频率和方向,广泛用于指纹识别、织物检测等领域。 ↩︎

ImageNet 竞赛进展:2010 年传统方法错误率约 28%,2012 年 AlexNet(首个深度学习冠军)降至 15.3%,2015 年 ResNet 降至 3.6%,超越人类水平(5.1%)。深度学习彻底改变了计算机视觉格局。 ↩︎

内存层级性能:现代处理器有多级内存,速度差异巨大。L1 缓存 1-2 周期,L2 缓存 10-20 周期,主存 100+ 周期。带宽也差异明显:L1 可达~1000GB/s,L2~500GB/s,主存 CPU 仅~100GB/s,GPU 专用高带宽内存可达~1TB/s。神经网络加速器通过高缓存命中率(80%+)大幅提升效率。 ↩︎

内存受限操作:典型矩阵乘法,1GFLOPS 算力需 250-500GB/s 带宽,CPU 主存仅 50-100GB/s,高端 GPU 可达 1-2TB/s。CPU 神经网络效率仅 5-15%,GPU 可达 40-60%,关键在于带宽和数据复用。 ↩︎

大脑能效:人脑约有 860 ~ 1000 亿神经元,每秒执行 $10^{13}$~$10^{16}$ 次操作,仅需 20 瓦。相比之下,GPT-3 训练耗电 1287 兆瓦时。这一巨大能效差距推动了神经形态计算和 AI 专用芯片的发展。 ↩︎

突触:希腊语“连接”,是神经元之间传递信号的接口。人脑约有 100 万亿突触,每个神经元有 1000-10000 个连接。突触强度可随经验改变,正如人工神经网络中的可调权重。 ↩︎

感知机:1957 年 Frank Rosenblatt 发明,是首个能学习的人工神经网络。曾被媒体誉为“电子大脑的胚胎”,为现代神经网络奠定了基础。 ↩︎

反向传播:1986 年 Rumelhart、Hinton 和 Williams 提出,解决了多层网络的“归因问题”,直接催生了现代 AI 革命。类似算法 1974 年 Paul Werbos 已提出,但未引起关注。 ↩︎

TPU:Google 专为张量运算设计的 AI 芯片,2015 年内部部署,矩阵乘法速度远超同期 GPU 且能耗更低。现已通过云服务开放。 ↩︎

深度学习框架:TensorFlow、PyTorch 极大简化了神经网络开发。无需手写复杂微分代码,10-20 行即可定义完整网络。TensorFlow 偏重生产,PyTorch 主导研究。 ↩︎

梯度消失:梯度在多层网络中反复相乘,若每层导数<1,整体梯度指数级变小,导致前层几乎无法学习。详见 第 8 章:AI 训练 。 ↩︎

万能逼近定理:1989 年 Cybenko、1991 年 Hornik 证明,单隐藏层神经网络只要神经元足够多,可逼近任意连续函数。但实际所需神经元可能极多,且不保证可训练性,这推动了深度结构和更优训练算法的发展。 ↩︎

偏置项:加到加权输入上的常数,使神经元的激活函数可以水平平移,从而建模不经过原点的模式。如果没有偏置,所有输入为零时神经元输出也只能为零,极大限制了表达能力。偏置通常只占总参数的 1-5%,但对模型灵活性至关重要,例如让数字分类器能根据训练数据中各数字的频率自动调整识别倾向。 ↩︎

XOR 问题:1969 年 Marvin Minsky 和 Seymour Papert 证明单层感知机无法学习异或(XOR)函数,导致 1970 年代“AI 寒冬”。XOR 需要非线性决策边界,线性模型无法实现,必须至少有一层隐藏层,这也奠定了多层神经网络的理论基础。 ↩︎

计算规模权衡:网络规模需在准确率和计算成本间权衡。784→1000→1000→10 的 MNIST 网络约 180 万参数,需 7MB 内存;784→100→100→10 仅需 9 万参数和 350KB 内存。大网络准确率可达 99.5%,小网络 98.5%,但资源消耗相差 20 倍,移动端部署时每 MB 和每毫秒都极为宝贵。 ↩︎

MNIST 数据集:1998 年 Yann LeCun 等创建,含 7 万张手写数字图片(6 万训练,1 万测试),每张 28×28 像素。是计算机视觉的“Hello World”,错误率从 1998 年的 12% 降至现代深度学习的 0.23%。虽已“被攻克”,但因规模适中、易于实验,仍是教学首选。 ↩︎

批处理:同时处理多个示例,通常为 32-256 个样本。较大批次提供更稳定的梯度估计,并更好地利用并行硬件,但需要更多内存。最佳批次大小取决于可用的 GPU 内存和特定的模型架构。 ↩︎

交叉熵损失:由 Claude Shannon 于 1948 年提出,交叉熵衡量的是错误预测时的“惊讶”程度。如果一个模型对错误答案的信心是 99%,那么损失就会很高;而对错误答案的信心是 60% 时,损失就会低得多。这一数学特性促使模型既要准确又要校准(正确时自信,错误时不确定)。交叉熵与 softmax 输出完美结合,即使在预测严重错误时也能提供强梯度,因此非常适合分类任务。 ↩︎

Adam 优化器:由 Diederik Kingma 和 Jimmy Ba 于 2014 年提出,Adam(自适应动量估计)结合了 AdaGrad 的自适应学习率和 RMSprop 的指数加权平均的优点。Adam 为每个参数维护单独的学习率,并根据梯度的一阶和二阶矩进行自我调整。它需要 2 倍的内存开销(为每个参数存储动量和速度),但通常比基本的 SGD 收敛更快。由于其在各种深度学习应用中的稳健性和对超参数调整的最小需求,Adam 成为大多数深度学习应用的默认优化器。 ↩︎

梯度下降:可以把梯度下降想象成在盲 fold 状态下寻找山谷的底部——你感受到脚下的坡度并朝下坡的方向迈步。从数学上讲,梯度指向最陡的上升方向,因此我们朝相反的方向移动以最小化损失函数。这个名字源于拉丁语“gradus”(步),最早由 Cauchy 于 1847 年正式提出,用于求解方程组,尽管现代机器学习中的版本则是在很久之后发展起来的。 ↩︎

学习率:通常被认为是深度学习中最重要的超参数,学习率决定了优化过程中的步长。可以把它想象成汽车的油门——加速过猛会错过目标,过慢则无法到达。典型值范围从 0.1 到 0.0001,选择合适的学习率对模型的训练速度和效果至关重要。 ↩︎

Epoch:源自希腊语“epoche”,意为“固定时间点”,表示对所有训练数据的完整周期。深度学习模型通常需要 10-200 个 epoch 才能收敛,具体取决于数据集的大小和复杂性。现代大语言模型如 GPT-3 在庞大数据集(3000 亿个标记)上训练仅需 1 个 epoch,而较小的模型可能在有限数据上训练 100 个以上的 epoch。这个术语借用自天文学,标记测量天体位置的特定时刻——恰如神经网络训练过程中的迭代精炼。 ↩︎

训练 GPU 要求:现代训练 GPU 如 NVIDIA A100 或 H100 提供 80GB 高带宽内存,工作时消耗 300-700W。这种高内存容量可容纳大模型和训练批次,而功耗反映了对数百万参数进行梯度计算所需的密集并行计算。 ↩︎

边缘 AI 加速器:如 Google 的 Edge TPU 等专用处理器,优化推理效率,达到 4 TOPS/W(每瓦特四万亿次操作),比通用处理器在神经网络操作上高效 10-100 倍。这种效率使其能够部署在电池供电的设备上,如智能手机和物联网传感器。 ↩︎

推理数值精度:推理系统通常使用降低精度的算术运算——16 位或 8 位数字代替 32 位——以提高吞吐量同时保持准确性。这种精度降低利用了训练好的模型对数值近似的稳健性。使用 8 位整数的运算吞吐量相比 32 位浮点运算可提高 4 倍。 ↩︎

32 位浮点精度:也称为“单精度”或 FP32,IEEE 754 标准使用 32 位表示实数:1 位表示符号,8 位表示指数,23 位表示尾数。虽然神经网络训练通常需要 FP32 精度以保持梯度稳定,但推理通常可以在降低精度的情况下进行,同时保持可接受的准确性。使用 8 位整数的运算吞吐量相比 32 位浮点运算可提高 4 倍。 ↩︎